CMなどの商業作品を手がけながら、映画へのこだわりを持ち続ける気鋭の女性監督。そうした映像ディレクターにとって、“映画祭出品”はどのような意味をもたらすのか? 日本から唯一の参加となったマラケシュ国際映画祭(モロッコ)の体験談を聞いた。

甲斐さやか監督 映画『オンディーヌの呪い』『赤い雪 Red Snow』監督

映像作家・アートディレクター。10代より舞台や映画の現場で助監督や美術を担当する。女子美術大学在学中に、小林和史氏と映像ユニット“outsect”を結成。共同監督・脚本を手がけた作品は、国内外の映画祭で上映された。その後、映像作家を軸とした活動をしながら、美術館やギャラリーでのインスタレーションや舞台の衣裳デザイン及びアートディレクション、 店舗やプロダクトのアートディレクションなど幅広く手がけている。

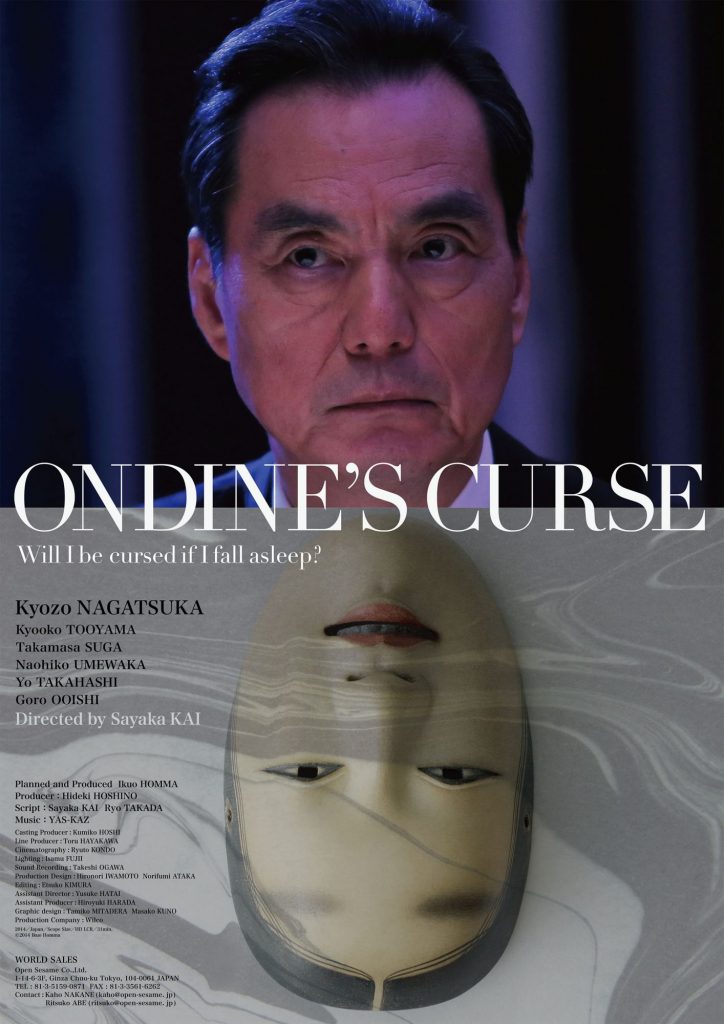

▲長塚京三、遠山景織子主演の短編映画『オンディーヌの呪い』(2014年)。

Q1 甲斐さやか監督が映画にこだわり続ける理由は?

「私はもともと短編映画やビデオアート作品を国内外の映画祭や、海外のアートフェスティバル、ギャラリーで上映する活動をしていました。そんな中で、作品を見てくださったプロデューサーから、『昔は日活ロマンポルノなど、若い監督が、ある程度の予算を使って実験したり監督経験値を積める場があったが、いまはない。逆にいま、そのような若い才能がCMなどにもたくさん流れていると思う』と言われたことがありました。絵コンテやイメージボードを描いていたこともあり、『コンテが描けるならCMなどで経験を積んではどうか?』と、背中を押していただきました。CMや短編映画など、ジャンルを超えた作品のコンペ参加に申し込んでいるうちに、映画よりも先に、CMやMVのお仕事をいただけるようになった…というのが実情です。

ただ、その間も、映画作家として映画を作りたいという思いはずっと持ち続けていました。そのため、これまで自主制作という形で短編映画を作り、映画祭に出品していたという経緯があります。

映画祭に出品する意味は人それぞれあると思いますが、私の場合は、商業的な成功だけではない、映画のあり方や、多様性を認めてくださる場だと思っているからです。作品を通じて、メッセージや独自性を発揮しながら、言語を超えて人の心に届くものづくりをしていきたいという思いで、映画祭に出品しています」

▲第17回マラケシュ国際映画祭にて。昨年12月2日に甲斐監督が現地を訪れた際の会場の様子。

Q2 長編デビュー作は最初から海外出品を意識していた?

「2014年に自主制作で『オンディーヌの呪い』(山形国際ムービーフェスティバル2014準グランプリ、SKIPシティ国際Dシネマ映画祭2015奨励賞ほか受賞)という短編映画を完成させたのですが、その試写会に浅野博貴プロデューサーが偶然いらしていて。作品をたいそう気に入っていただき、『何か一緒にやりませんか?』とお声がけいただいたのが、今回、マラケシュ国際映画祭コンペティション部門に選出された『赤い雪 Red Snow』の企画の始まりです。

長編デビューということで、海外だけを視野に入れていた…ということはありませんが、『オンディーヌの呪い』もフランスのパリで上映したことがあり、その時の観客や映写技師などの反響が凄まじく、海外の人にも見ていただきたいという思いは強く持っていました。ただ、あえて何かを狙ったりはしていません(笑)」

▲浅野博貴プロデューサーは、第61回ベルリン国際映画祭で2冠に輝いた瀬々敬久監督『ヘヴンズ ストーリー』などを担当。

Q3 第17回マラケシュ国際映画祭に出品することになった経緯は?

「川喜多記念映画文化財団(日本映画出品作の選定のため来日する海外関係者向けに試写会の対応などを行なっている公益財団法人)にマラケシュ映画祭のプログラマーが2日間くらいかけて日本の映画を観にくるということで、その時に観ていただいたと聞いています。コンペティション部門にノミネートされたと聞いた日は、たまたま『赤い雪 Red Snow』のDCP試写でした。当時、私は『赤い雪』の小説を書いていたために籠もり気味で、久々にスタッフと再会できるうれしい日でしたが、マラケシュの一報が入り、苦労したスタッフが喜んでくれたことで、安堵したような、救われたような思いがしました」

Q4 映画祭期間中はどんなスケジュールだった?

「マラケシュ国際映画祭は昨年の11月30日から12月8日まで開催されていて、私は12月2日から参加しました。期間中は細かくスケジュールが組まれていて、コンペティション部門のほかの出品作を観たり、関係者と交流したり。さらにドレスコードの細かな指定まであり、その行程をこなすだけでも精一杯…という状態ではありました。

第17回を迎えたマラケシュ国際映画祭ですが、昨年からアーティスティック・ディレクターになられたクリストフ・テルヘヒテさんは、一昨年までベルリン映画祭フォーラム部門の首席プログラマーを務められていました。日本からは『赤い雪 Red Snow』だけだったということもあるのかもしれませんが、大変細やかな心遣いをされる方で…。監督同士が交流できるランチ会を開いてくださったり、目が合うと日本語でお声がけくださったりと、とても温かい映画祭だと思いました。もうひとつ特出すべきは、今まで参加させていただいた映画祭の中でもあらゆることが豪華で、驚きました」

▲スポットライトに照らされたマラケシュ国際映画祭での華やかなレッドカーペットの様子。

Q5 現地の日本映画や日本人俳優についての反響は?

「マラケシュ国際映画祭のコンペティションは、長編2本目までの新人監督が対象で全14本が選出されていました。現地では(『赤い雪 Red Snow』で主演を務めた)永瀬正敏さんのファンという方々も来場されていて、声をかけていただくことも多かったです。例えば、世界中の役者さんの中で一番永瀬さんが好きだというフランス人や、寡黙でオーバーでない、秘めた演技を賞賛する人とか…。その永瀬さんのことを評価してくださって、演技力のある俳優が固めているという作品のレビューもあって、うれしかったです。

また、普段から日本映画をチェックしていると思しき観客から、『ほかの日本映画を観ても感じたことだが、日本人は気持ちを奥に秘める美学があるのか?』という質問を受けたことも。同様の質問を数人から受けたので、海外の方の目にはそう映るのかな? と思ったりしました」

Q6 実際に体験した映画際の手ごたえはどんなものだった?

▲1400席の場内からはブラボーの声も!

「現地の観客は、立地的にヨーロッパからの来場者が多いという印象でしたが、日本のお客さんよりも直接的に熱いと思います。1400席と850席の会場でそれぞれ1回ずつ上映があるのですが、会場はほぼ満席でした。Q&Aは終了予定を1時間以上オーバーしても、手が上がり続けて、熱狂的な方が帰ろうとしないんです。最終的には、警備員がお客さんを追い出しにかかり、会場のシャッターを半分下ろしてしまったほど。

メディアは、地元モロッコを中心に、フランス、イギリスなどのヨーロッパの記者の方々にも数多く取材していただき、素晴らしく分析された良いレビューを掲載いただきました。会期中にお声がけいただいた観客や監督、映画祭関係者、セールスエージェントなどから、帰国後もメールで愛にあふれた感想をいただくことがあり、とても励みになっています」

CHECK POINT!

甲斐監督のオリジナル脚本に名優が集結

©2019「赤い雪」製作委員会

©2019「赤い雪」製作委員会

『赤い雪 Red Snow』

WEBサイト:https://akaiyuki.jp/

2月1日(金)公開

(監)(脚)甲斐さやか(撮)高木風太(録)小川武(美)井上心平(編)木村悦子(出)永瀬正敏、菜 葉 菜 ほか

甲斐さやか監督の長編デビューとなるミステリーサスペンス。少年失踪事件から30年が経過し、心に深い傷を負った“被害者の兄”と“容疑者の娘”が曖昧な記憶をたどっていく。テアトル新宿ほかにて全国順次公開。[2019年/日本/カラー/DCP/アメリカンビスタ/106分]

©2019「赤い雪」製作委員会

日本映画屈指の俳優陣たちを惹きつけたのが、甲斐監督による“オリジナル脚本”の力。主演の永瀬正敏も、「初めて脚本を読ませていただいた時、読み進めながらドンドン作品の世界観に引き込まれていきました。そして最終ページを読み終わった直後、この物語の中に自分の身を置いてみたいと願いました。『赤い雪』この深いタイトルに込められた世界を楽しんでいただければと思います」とコメント!

Special Report

東京国際映画祭・矢田部吉彦氏から見たマラケシュ国際映画祭の魅力とは?

▲パリ生まれで仏語にも精通する矢田部氏。仏語が公用語のモロッコの映画祭を満喫。

東京国際映画祭でプログラミング・ディレクターを務める矢田部吉彦氏が、マラケシュ国際映画祭を初訪問。映画祭の“プロ”の目から見た、「マラケシュ体験記」をレポートする。

「今年で17回目となるマラケシュ国際映画祭は、体制の見直しを図って昨年は開催を見送っため、2年ぶりの開催。アーティスティック・ディレクター(作品選定責任者)に、元ベルリン映画祭のフォーラム部門のクリストフ・テルヘヒテ氏が抜擢され、新たなマラケシュ映画祭の姿に注目が集まっていました。クリストフさんとも少し面識があり今回訪問したのですが、審査員がとにかく豪華! 審査員長にアメリカのジェームズ・グレイ監督、ドイツ俳優ダニエル・ブリュール、仏監督ローラン・カンテ…と、すごすぎる面々。オープニングセレモニーでは、ひとりずつ自国語で開幕宣言を行なっていましたが、映画祭の公用語はどうやらフランス語のよう。セレモニーでも、通訳に時間をかけずにスムーズな進行が優先されていて、国際都市ならではのルーズさがちょうど良いなと感じました。

『Conversation With』と銘打ったマスタークラス的なイベントが連日企画されていたのですが、カンヌ映画祭の実質的トップであるティエリー・フレモー氏に加えて、マーティン・スコセッシ、ロバート・デ・ニーロ、ギレルモ・デル・トロ…と、そうそうたるメンバーがズラリ。これはほかの映画祭でも経験したことのない豪華さでした。加えて、マスタークラスの観客は何と半分以上が20代以下の若者! モロッコやチュニジアの映画界が活気づき始めていると話に聞いてはいたけど、現地の若者の熱気を目の当たりにして、『映画の未来は北アフリカにあるかもしれない!』と実感させられました。

ロバート・デ・ニーロの功績を称えるセレモニーで語られた彼の言葉に“映画祭の本質”が集約されていました。『“インターナショナル”という言葉がキモです。自分の国はいま“ナショナル”な価値を重視する酷い時期を過ごしていますが、文化芸術は国境を越えてインターナショナルであり続けるのです』と言い放ったインパクトたるや…! 場内は総立ちの大歓声で、まさにアメリカ映画人の矜持が込められた迫力のスピーチ! その瞬間を目撃できた幸福を噛みしめる一方で、映画祭の価値というものについて改めて考えさせられる時間となりました」

▲新体制でのスタートということもあって豪華な審査員がそろった。

▲ロバート・デ・ニーロとマーティン・スコセッシ監督の2ショット。

▲デ・ニーロやギレルモ・デル・トロらがマスタークラスを担当。

教えて!矢田部PD

Q. 映画祭開催期間の企画プレゼンとは?

A. 情報収集の場はとても重要

「映画祭のもうひとつの顔として、“マッチング”の役割があります。今回のマラケシュ国際映画祭でも、ポスプロ作品のプレゼン企画の日程が組まれていましたが、作品のクリップを流しながら、プロデューサーや監督が仕上げ中の作品をプレゼンする場がありました。出品対象はアフリカと中東。客席にはヨーロッパの映画祭やワールドセールス会社の関係者が80名近く集まっていて、情報収集の場として機能していました。TIFFのプログラミング・ディレクターとして、なかなかアフリカまでは手が回っていなかったですが、製作者と直接つながる場はとても貴重なんです」

▲アフリカの若手製作者向けのワークショップが開催された会場。

●ビデオSALON2019年2月号より転載