映像作品はもちろん、様々なクリエイティブの起点となる「企画」。ここでは、広告や映画、MVなどの映像をはじめ、グラフィック、WEBサイト、イベントなど様々なクリエイティブを手掛けるドローイングアンドマニュアルの企画特化型ユニット「kuwaku(くわく)」のみなさんに、いい企画とは何なのか、本質的な魅力を伝える企画の作り方について、事例を交えながら解説してもらった。

※この記事は有料会員限定のコンテンツです。続きを読む場合はVIDEO SALONプレミアムコンテンツへの会員登録が必要になります。この記事の最下部にあるボタン「続きを読む」をクリックして会員登録をお願いいたします。1記事・250円。またはサブスクプランならば月額1,000円(2024年1月号より月に4-5本を配信)にて全記事を閲覧できます(既にウェビナープランや電子版プラン、ウェビナー+電子版プランにご加入の方は新規の登録は不要です)。

講師 中谷公祐 Kosuke Nakaya

プランナー・プロデューサー・オーケストラ指揮者。北海道白老町出身。東京学芸大学卒。株式会社エンジンフイルムを経て、2017年ドローイングアンドマニュアルに参加。「グッとくる」ものを企画し、プロデュースする。

講師 吉村 葵 Aoi Yoshimura

プランナー。高知県出身。筑波大学知識情報・図書館学類卒業。映像制作会社をへて、DRAWING AND MANUALに入社。プランニング、コピーライティングの視点から、柔らかく優しい世界観を表現。最近ハマってることは短歌とバレーボール。

講師 唐津宏治 Koji Karatsu

脚本家・プランナー。東京都出身。早稲田大学第一文学部文芸専修卒。ドローイングアンドマニュアルでは、コミュニケーションデザイン、コピーライティング、企画、ブランディング、インタビュー、脚本執筆、作詞など、主に言葉に関する業務を担当。壁と卵だったら卵の側に付くタイプ。

映像・デザイン制作会社「ドローイングアンドマニュアル」とは

映像、デザイン、コピー、イベント、プロダクトなど、ジャンルレスに「つくること」が好きなクリエイティブ・ホリックたち。そのひたむきさと夢中さは社名の由来である「DRAWING AND MANUAL ART(=図画工作)」に向かう小学生のごとし。時に過剰に、常に徹底的に、こだわりぬいたアウトプットを、ガラクタにまみれた世田谷区の古ビルの半地下で作り続けている。

「kuwaku」とは

ドローイングアンドマニュアル株式会社から生まれたプランニング特化型ユニット。ブランド名である「kuwaku」とは、商品となる企画、つくることを得意とする動画、ドローイングアンドマニュアルの由来となる図画工作、に共通する「画」という漢字の古い読みである「くわく」から名付けられた。「一線を画す企画を届ける」というコンセプトのもと様々な企画を立案する。

kuwakuについて

映像を作る上でどんな結果を生めばいいのかを考えるプランニング特化型ユニット

唐津 kuwakuの唐津宏治と申します。我々はドローイングアンドマニュアルという映像やデザインを作る制作会社で、普段はCMやMV、企業のブランドムービー、テレビ番組などを作っています。また、そこに紐付くキャッチコピーを作ったり、イベント自体を運営したり、プロダクトを作ったりなど、いろんなジャンルを作ることが好きな人間が集まっています。僕自身はドローイングアンドマニュアルの代表を務めながら、チーム内では脚本家やプランナーのような仕事をしています。主には、映画、MV、ドキュメンタリーなどの脚本を書きながら、企業CMの企画コピーなどを書いたりしています。

吉村 ドローイングアンドマニュアル株式会社に所属しつつ、kuwakuでプランナーをしている吉村 葵です。

中谷 中谷公祐と申します。同じく、ドローイングアンドマニュアルに所属しつつ、kuwakuでもプランニングをしています。今はプランナーだけでなく、クリエイティブディレクションやプロデュース、理由あってオーケストラの指揮者なんかもやっています。

唐津 「ドローイングアンドマニュアル」という社名には、日本語で言うと「図画工作」という意味があり、 とにかく作ることが大好きな人間がたくさん集まっている会社です。その中でも今回集まっているのはプランニング特化型の3名となっています。映像を作る上ではどんな映像を作るか、どういった結果を生めばいいかという部分を考えるチームが会社にいなければ効果的な映像は作れません。そういった部分のご相談をいただく機会が多くなってきたため、今回集まっているプランナーの3人でプランニングチーム「kuwaku」を2024年の5月に立ち上げました。kuwakuの由来は、企画の「画」という字の古い読み方である「くわく」から来ています。主に、映像を作る前の企画や、コミュニケーションデザイン、キャッチコピーのコピーライティング、シナリオ・脚本などを担当するようなユニットになっています。

ここでは、映像を作る上で企画をどう立てればいいのか、そもそも企画とは何かといった思考法の部分を解説します。また、吉村・中谷からはそれぞれが担当した事例に沿って企画の作り方を解説します。自身がビデオグラファーで撮影をしながら編集もして映像を作るような方や、プランナーをやっているけれどプランニングのことが言語化できていない、ノウハウがわかっていない方、これから映像のことを学んでいきたい学生、あるいは映像業界に転職しようと勉強している方などに向けて深掘りをしていければと思っています。

「企画」とは?

企画とは何かを理解する

クライアントのビジネスにプラスになるアイデアや考え方を「企画」と呼ぶ

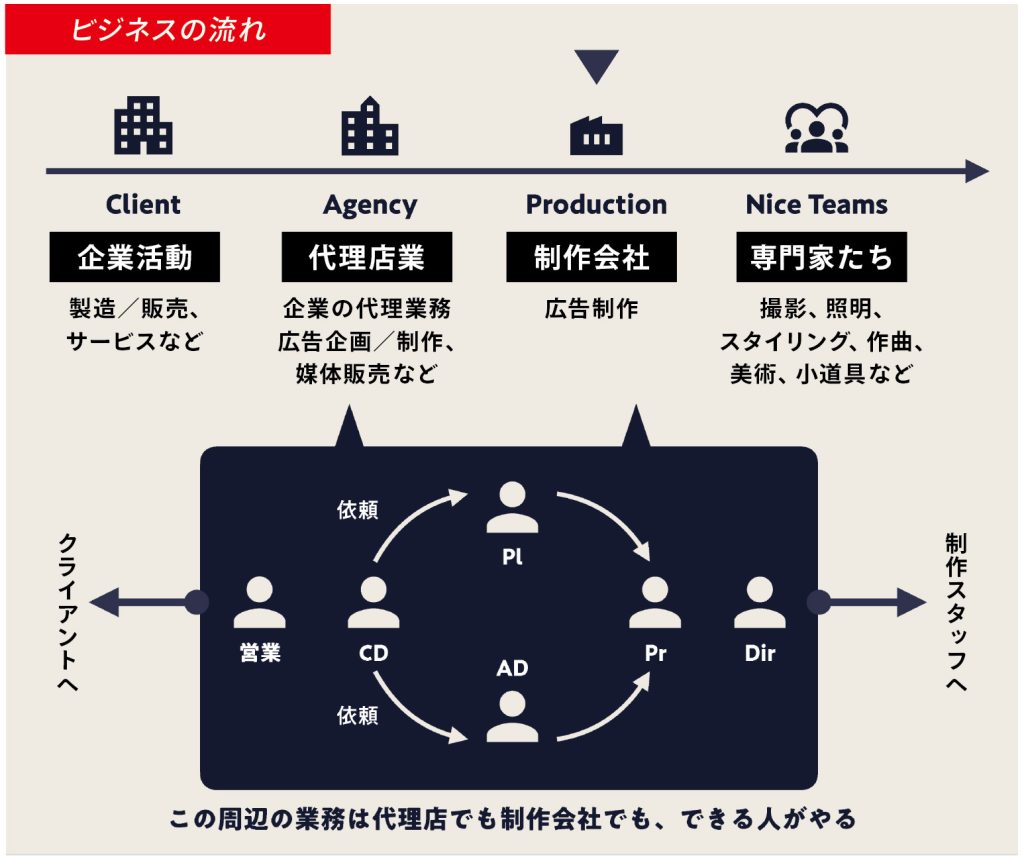

まず、企画とは「課題を見つけ、解決する力」のことだと考えています。映像をビジネスで作る流れとしては、多くの場合クライアントから仕事を発注され、代理店の方が営業し、制作会社を通して専門家をアサインしたチームで映像を作るというのが大きなビジネスの潮流です。

もう少し細かく砕いていくと、代理店や制作会社の中にクライアント向けの営業の方がいて、クライアントのニーズをヒアリングし、クリエイティブディレクターなどにどんなものを作ればいいのかを相談します。チームの中にはプランナーやディレクター、プロデューサーなどがおり、そこからビデオグラファーや、映像制作ディレクターの方に仕事がいくような流れになっています。

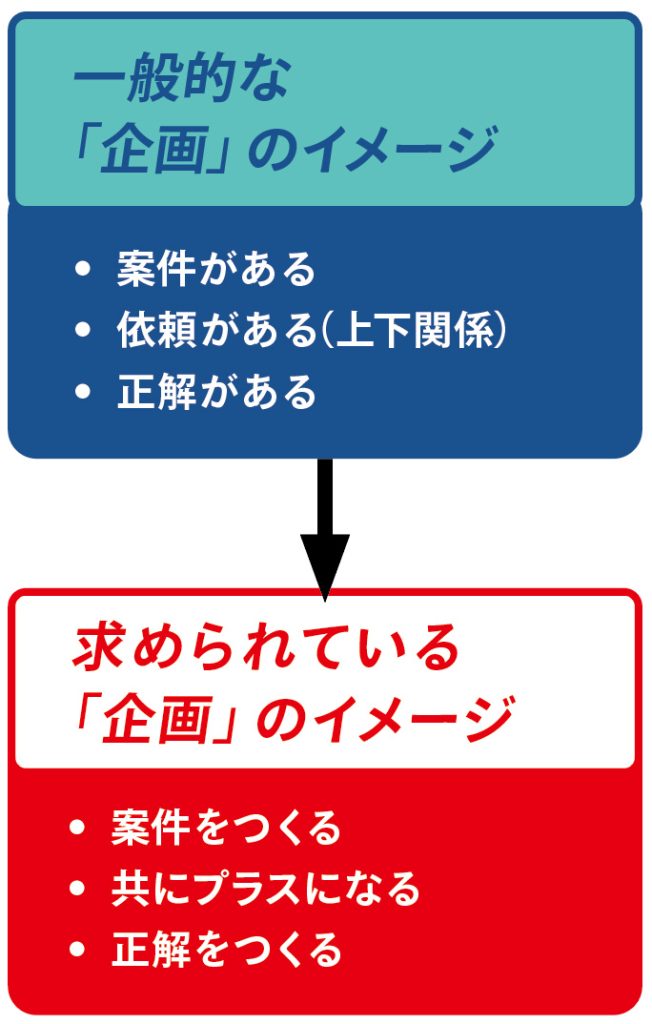

企画というのは、クリエイティブディレクターや代理店営業の方々に向けて、「こんな映像どうでしょう?」という企画の立て方が多いかと思いますが、それはほんの一部に過ぎず、クリエイティブディレクターやクライアント向けの営業側が正解を持っており、それに対して自分が頑張って正解を探すようなビジネスをしている方が多いような気がします。なので、企画をする上で何が正解なのかを探すことが一番大事なんじゃないかなと思っています。

では何が正解なのかというと、シンプルにクライアントのビジネスがプラスになることが正解なわけで、そのために映像というツールがあるわけです。「作った映像がめちゃくちゃ格好いい」「こんな演出見たことない」ということ以前に「クライアントの売ろうとしている商品が売れるのか」「伝えたいメッセージがちゃんとターゲットに伝わるのか」といった部分がクリアできていなければ、どんな映像を作ってもあまり意味がなく、ただ格好よかったで終わってしまうと思うんです。なので、我々はクライアントのビジネスにプラスになるアイデアや考え方を「企画」と呼んでいます。

企画は課題を見つけ、解決する力。

映像やデザインをつくる、のではなく相手と共にプラスになるビジネスをつくることを「企画」と呼ぶ。

企画が必要になる場面

実現可能かつ課題を解決する計画でなければクライアントが採用する価値やメリットはない

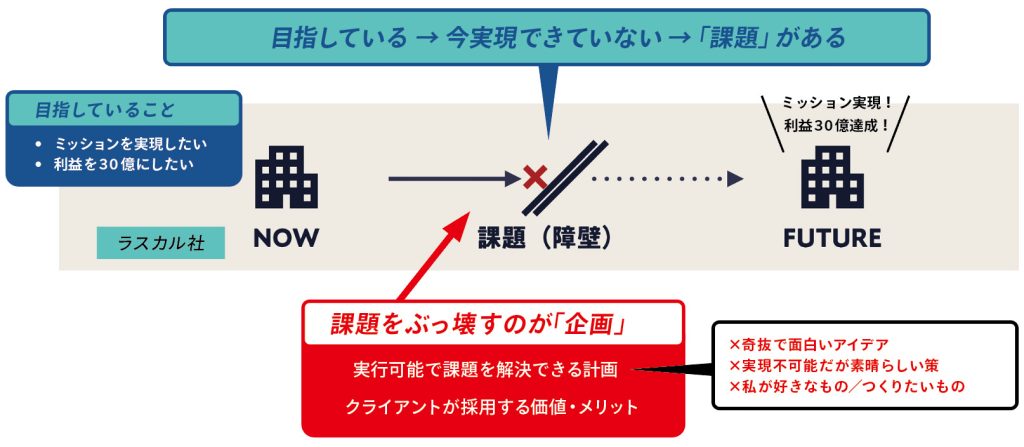

企業側から見てどんなニーズがあるのか、企業はどんなことを求めているのか。仮に「ラスカル社」というひとつの企業があったとしましょう。彼らにももちろん「ミッションをターゲットに届けたい」「利益を上げたい」「採用でいいスタッフを取りたい」など目指しているものがあるわけです。ということは、今はその目的が実現できていないということなんですよね。それには何らかの実現を阻む障壁があるはずで、それを我々は「課題」と呼んでいます。

なので、冒頭でも伝えた通り、課題を見つけ、解決する力が企画であるというイメージを持てるといいのかなと思いますね。自己流の格好いいアイデアやコスト的に実現不可能な案ではなく、実現可能かつ課題を解決できる計画でなければクライアント側から見て採用する価値やメリットがないので、必ずそこに立ち返っていかなければなかなか正解にはたどり着けないんじゃないかと考えています。

企画のアウトラインを知る

クライアントの歴史や業界の知識を集め理解を深めることが必要

企画をする上でのプロセスには、3つのアウトラインがあります。まずは、クライアントのことを理解すること。次に、彼らがどんな課題を抱えていて、どんな解決策を準備できるのかを考えること。最後に、自分たちが今までやってきた実績や、類似したプロジェクトを見せ信用を得ること。というのも、クライアントはその業界で何年も働いており、もちろん知識も深いはずです。その時点で、同レベルかそれ以上までいかなければ、僕らは本来お金をいただけないポジションなんですね。なので、できるだけクライアントの歴史や業界の知識を集めて理解を深めることが必要だと考えています。逆に、「自分たちのことを学んできてくれた」「興味を持ってくれている」とクライアント側に思ってもらえるだけでもいい関係性は作れますので、ぜひチャレンジしてみてください。

「本当にこの人(会社)なら自分たちの課題を解決してくれる」と思われるためには何が必要か?

❶ 理解/知識

・自分たちの会社のことを理解してくれているか

・自分たちの業界のことを理解してくれているか

❷ 課題/解決

・自分たちが抱えている課題を抽出してくれているか

・その課題を解決できる企画を提案してくれているか

❸ 実績/信用

・類似した企画を実行したことがあるか

・大事な予算を預けて大丈夫か

ただのアイデアと企画は別物

企画立案までの具体的なプロセス

STEP1:調査

提案したい企業のことを徹底的に調べる

・中期経営計画、MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)、これまでの歴史、商品ラインナップや価格など、WEBサイト、会社案内などを調べる

・店舗やイベントに行ってみる

・商品を使ってみる

・CMやグラフィックなどの広告や採用サイトを見るなど

提案したい企業の目指している未来を想像する

・この企業はどんな未来を実現したいか

・そのためにどんなことをしているのか

・そこで課題となってくるのは何か

・未来の実現を加速させるにはどうしたらいいか

提案したい企業の競合を調べる

・競合はどんなことをやっているか(≒対象企業の特徴はなにか)

・それぞれのポジショニング/ターゲットの違いなどの比較

STEP2:課題抽出

提案したい企業の現状と未来から、課題を抽出する

・企業の描いている未来を阻んでいるものは何かを想像する

・企業の目指していることを実現できていない理由を想像する(マンパワー/ブランディング/コミュニケーション/予算)

・課題を解決する方向性を考える

①「もっとこうしたらうまくいきそう」(具体施策)

②「こういう人たちに需要ありそう」(ターゲット拡張)

③「こういう機会にはコミュニケーションを最大化できそう」(機会など)

④「ここと組めばお互いにメリットありそう」(コラボレーションなど)

⑤「違う業界の企業がこんな企画で課題を解決していた」(換骨奪胎) など

STEP3:現状分析

解決の方向性に合わせて裏付けとなるデータを探す

・自分の直感の裏付け(その直感は正しかったのか、間違っていたのか)

→ターゲットインサイト

→市場の推移/規模

→類似事例の効果など

試算(メリット算出)

・提案の予算と、提案後に実現される利益の概算

・目標KPIの設定と、その裏付け(類似事例などから)

※費用対効果としてやる意味があるのか、クライアント目線で考える

・私たちがやる意義(私たちの競合ではなく、私たちに任せる理由)

STEP4:企画

具体的な企画を考える

・自分の直感の裏付け(その直感は正しかったのか、間違っていたのか)

→ターゲットインサイト

→市場の推移/規模

→類似事例の効果など

・企画の具体案 KPIコピー/コミュニケーションデザイン、制作物、メディア(どこで見せるか)、想定される結果

・予算/スケジュール

STEP5:企画書をつくる

魅力的な提案に見えるポイント

・相手が何を聞きたいのかを想像する(×自分の話したいこと)

・ロジックよりもまずは感情を重視(相手の感情を刺激する/驚きや新鮮さ、熱い思いなど)

・インパクトのある自己紹介(自分の/会社の専門性をズバリと言う。驚きがあるもの)

・アイスブレークを仕込む(サプライズ、質問、ストーリー、引用など)

・Call to Action(アクションへの呼びかけ/何をすればいいか?を記述する)

STEP6:送る/祈る

「うまくいきますように…」

「どんなに渾身の企画でも100%通るわけではないので、最後は神頼みの部分もあります」と唐津さん。他にも企画に役立つ情報が唐津さんのInstagramに掲載されているので、興味がある方はチェックしてみよう。

「ドリルを売るでのはない、穴を売れ」

「ドリルを売るでのはない、穴を売れ」というマーケティングにおける有名な格言があります。ドリルをホームセンターに買いにくる人は、ドリルが欲しいわけではなく、穴を開けたいというニーズがあるわけです。であれば、ちょっとした穴ならドリルでなくともキリで開くかもしれないし、LANケーブルを這わせるための穴であれば無線Wi-Fiを用意すれば壁に穴を開けなくて済むかもしれない。このように、クライアントが本当に成し遂げたいことを理解することで最終的に成し遂げたい目標が見えてきます。そういった課題を解決するための企画を提案した上で、コスパが良かったり、短い時間でできるような企画が”いい企画”なのかなと思いますね。

また、このフェーズで重要なのは創造よりも想像です。クリエイティビティの前に、相手のことをどれだけ想像できるか、イマジネーションを持てるかを重要視しており、ここがプランニングの一番肝になると我々は考えています。