レポート●宏哉

三脚メーカーの Libec からベビー三脚“TK-210C”が登場した。その名も「タンキャク」。短い脚だから「タンキャク」である。

まずベビー三脚というのは、標準的な三脚と比べて脚の長さが短いローアンルグル用の三脚のことだ。標準三脚は人間が立ってカメラを構えた状態を基準にして、それよりも高くしたり、低くしたりできるが、ベビー三脚は地面に近いアングルから、だいたい腰高ぐらいの高さをカバーする三脚になる。

仕様

TK-210C「タンキャク」は、カーボン製の3段脚を採用し、最大搭載重量は 40kg。ボール径は 100mmに対応し、75mm径への変換アダプターリング(AD-75)も付属する。高さは 21cm〜70cm。自己重量は 2.7kg(グランドスプレッダー装着時)。

最低高21cm・最大高70cmという仕様になっているが、この高さはあくまでも三脚自体の高さであって、ヘッド(雲台)やカメラの高さは含まない。そのため実際にカメラを載せて撮影する時に出せる“レンズの最低高”は、だいたい45cm前後になる(使用する雲台やカメラによる)。また、最低高はグランドスプレッダーを最大に広げた際の高さである。

タンキャクで特筆すべきは、その最大高だ。三段三脚という仕様が利いてくる部分で、高さ70cmというのはベビー三脚としては高く伸ばせる部類となる。これは、標準的な三脚——例えば Libec RT30B でグランドスプレッダーを伸ばさない状態での最低高(約61.5cm)を越えることができる高さだ。

ベビー三脚が高く伸ばせると何が良いかと言えば、“標準三脚の低め”を使うか“ベビー三脚の高め”を使うかを迷う必要がくなくなリ、ベビー三脚だけで“低めの高さ”を広くカバーできるようになること。「ベビーじゃ高さ足りなかったか〜」と天を仰ぐ回数が減るのだ。

脚ロックの部品や各所パーツは、標準三脚のそれを採用しており、ベビーと言えども全体的にしっかりとした作りになっている。最大搭載重量が 40kg もあるので、10kg前後の ENGカメラを搭載しての運用も安心だ。

現場で使い勝手を確かめてみた

さて、タンキャクの発売直後から様々な撮影現場で実戦投入し、その使い勝手を確かめてきた。当ラボの場合、レギュラー番組のロケの1つに“キャンプ(アウトドア)”の撮影がある。キャンプの場合は、椅子やテーブルそしてキャンプギアは地面に近い高さの物が多く、焚き火台などは正に地面スレスレのギアになる。

そうした撮影では“タンキャク”が思いっきり活躍する。ローアングルでギアに肉薄する距離で撮影できるため、インパクトのある印象的なカットを生み出すことができている。そうしたギア紹介のカットは、商品説明の接写になるため、タンキャクのしっかりとした三脚の作りが実際に撮影する映像に利いてくる。余計なブレや捻れがないため、撮影に集中できるということだ。

また、DIYに芸人がチャレンジする番組は ENGカメラで撮影しているのだが、こちらもローアングルを必要とするカットが多いため、今後タンキャクは必須になってくるだろう。その他にもローアングルを必要とする撮影現場は数多くあり、ほとんどのロケでタンキャクは標準三脚と併せて携行するようにしている。

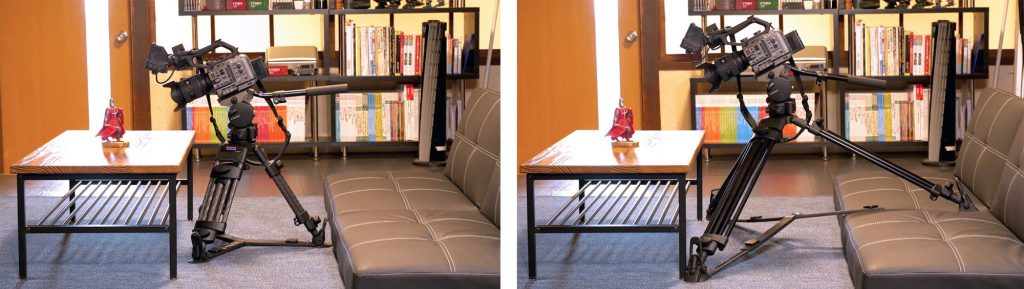

タンキャクを使うことでローアングルを効果的に撮影できるのはもちろんなのだが、タンキャクだと脚部の占有範囲が標準三脚のそれよりも狭く抑えられるため、例えば狭い場所で腰高ぐらいで撮る必要がある場合なら、タンキャクを使った方が設置や位置決めがスマートだったりする。

さらに同様の理由で、三脚の脚が邪魔にならずにテーブルや台座・壁にも近づくことができる。特に標準三脚でローアングルを撮る場合はスプレッダを広げるため、脚部の占有範囲がかなり広がる。その場合、単焦点のマクロレンズなどで接写する場合は、必要な位置までカメラやレンズが近づけない可能性がある。タンキャクであれば、テーブルなどにもかなり近づいて撮影が可能なため、ストレスが少ない。

気になる点

さて、何か課題はないだろうか? これはタンキャクに限った話ではないが、最大高まで脚を全部伸ばしきると、やはり脚部の多少の捻れは発生する。これはどの三脚でもそうだろう。撮影の内容や状況に応じて、タンキャクのハイアングルか標準三脚のローアングルかを使い分けることは考えておいたほうが良い。

また、タンキャクで付属の変換アダプターリングを使用して Libec製の75mm径ボールの雲台を載せる場合は、ボール部を固定する「締付ハンドル」に一手間が必要になる。75mm径の三脚で使用している「締付ハンドル」のネジが、タンキャク利用時は雲台のボール底に届かないため締め付けられないのだ。

この状態は「締付ハンドル」に備わっているスペーサーを外すことでネジの全長が伸びるため、解決する。そういう運用をすることを Libecも前提にしている。

ただ、このスペーサーの脱着…正確にはスペーサー部を固定しているシリコンゴムのOリングの付け外しが結構面倒なのだ。

スペーサーを外してネジ長を長くしたままでは、今度は75mm径の標準三脚を使用する際に、ネジが長すぎて締め切れないことになる。そのため、標準三脚とタンキャクで雲台を載せ替える度に、Oリングを外してスペーサーを付けたり外したりする必要が出てくるのだ…。

解決方法は2つあり、1つは「締め付けネジ」を2つ用意しておき、1つはタンキャク専用として常にスペーサー無しの長ネジ状態にしておく運用。もう一つは、そもそも雲台を2つ用意して、それぞれの三脚に取り付けておくことだ。

当ラボの場合は、雲台の付け替えの手間を惜しんで、同じ雲台(Libec H35)を2台用意して、標準三脚とタンキャクの両方に搭載した状態で運用している。当然ながら、こちらの方が圧倒的に時短で、撮影を快速に進められる。

Libec製以外の雲台の場合でも、75mm径雲台の場合はネジ長が足らない可能性もあるので、事前に確認して、対策を考えておきたい。

Libecが出す意味があるベビー三脚

実際にタンキャクを現場運用してみて、やはり Libec が作ったベビー三脚ということで、安定感と安心感がある。

以前から Libec には「ベビー三脚も作って欲しい…」と言っていたのだが、脚の短いベビー三脚は標準三脚と比べると後進の三脚メーカーでも作りやすく、性能に差が出にくく、価格面でも競争は厳しい…ということで渋い反応だった。それなので、この夏いきなりベビー三脚であるタンキャクが何の前触れもなく登場したときは、正直驚いた。

しかし、そうした“有利ではない戦場”を分析した上で、今回の“TK-210C”「タンキャク」を開発し、Libecから出す意味がある三脚に仕上げてきた点は、流石だと思う。

実績のある標準三脚の部材を使うことでの信頼感、3段脚にすることによる高低のカバーレンジの拡大、それに伴う重量増加をカーボン脚で補い、軽量化と剛性の強化を両立させた。

今まで自分の中では、ENG(100mm径)とデジ(75mm径)の両方で使えるベビー三脚の決定打がなかったのだが、タンキャクは正にその穴を埋めてくれる三脚になった。現在は、ほぼ全てのロケ撮影に“TK-210C”「タンキャク」を連れて行っている。

欲を言えば、ロックレバーひとつで3段脚の高さが調整できる QUICK LOCK採用の“TK-210CQ”などが登場したら最高だ(笑)。

Libec TC-210Cの情報はこちらから https://www.libec.co.jp/products/tripods/TK-210C.html