ソニー自身が「フューチャークリエイター(これからのクリエイター)向け」と位置付ける新型Cinema Line機FX2。これまで数々のカメラを使ってきて、現在はFX3やFX6などFXシリーズのユーザーである鈴木佑介さんに、このFX2を使うメリット・デメリットを検証してもらった。

検証・文●鈴木佑介 協力:ホシノスタジオ モデル:星野祐介

FX3/FX30とは一味違うボディデザイン

FX2はα7CⅡ(α7Ⅳの系統)譲りの静止画性能とFXシリーズの操作性/UIを主とした動画性能を小型ボディに凝縮したモデルです。「CinemaLineでも高画素な写真が撮りたい」という現代らしいニーズにおそらくソニーが応えてしまった、写真と動画の境界を器用に跨ぐ現行ハイブリッド・クリエイター向けへの「答えのひとつ」と呼べるカメラだと言えるでしょう(その代わりCinema Lineという交通整理したはずのものが渋滞を始めている気がするのは誰しも感じるところでしょう)。

ボディはFX3/FX30のデザインを踏襲しつつも後述するEVFの搭載や、端子部分や冷却スリットの追加など変更点があります。

使用メディアはデュアルスロットですがCFexpress Type AとSDカードというα7 Ⅳと同じ形式。バッテリーも同様のNP-Z100。ステレオ端子とヘッドフォン端子がボディ側面に剥き出しになった他は特に変更はなく、HDMI端子とUSB-CとUSB-MULTI端子が搭載されています。液晶モニターは筆者が嫌悪するバリアングル液晶。「映像制作はバリアングル液晶」というような風潮がありますが、チルト液晶のほうがレンズ光軸と画面がずれにくく、構図精度が高く、横位置での手持ち撮影時にカメラバランスを崩しにくいため、液晶に関してはα9 Ⅲのようなチルトにもバリアングルにもなるタイプだったら喜ぶ人が増えたのでは、ということを強く言っておきます。

とても良い改良点としては、グリップが少し大きくなり、握りやすくなり、ボディ底面に三脚ネジ穴がふたつ配置されました。これは業務用途を意識した改良点であり、ケージがなくとも、撮影時のプレートのズレ防止に大きく貢献してくれます。

また、FX30と同様にXLR端子付きのハンドルユニットは別売りとなっています。ソニーストアでは発売前後からレンズやハンドルユニットとの同時購入のキャッシュバックキャンペーンが開催されているので、XLR接続の高性能なマイクを利用する人は早めの同時購入がお得でしょう。

FX2のボディデザイン

EVFが特徴的なFX2のボディ。FX3/FX30の筐体を引き継ぎながらも、メディアスロットや空冷機構、三脚ネジ穴など、細かいところに変更があります。XLR端子付きのハンドルグリップは別売となります。

33メガピクセル高解像度+オーバーサンプリング4K

前述の通り、α7CⅡのFXボディへのリハウジングとも呼べるFX2は、背面照射型の3300万画素のフルサイズExmor Rセンサーを搭載。画素数からも映像だけでなく静止画の画質も文句なしです。7K相当のセンサー読み出しによる4Kオーバーサンプリング記録が可能で、収録された画だけを見るとFX3と比較した際にその解像感の高さを感じることでしょう。

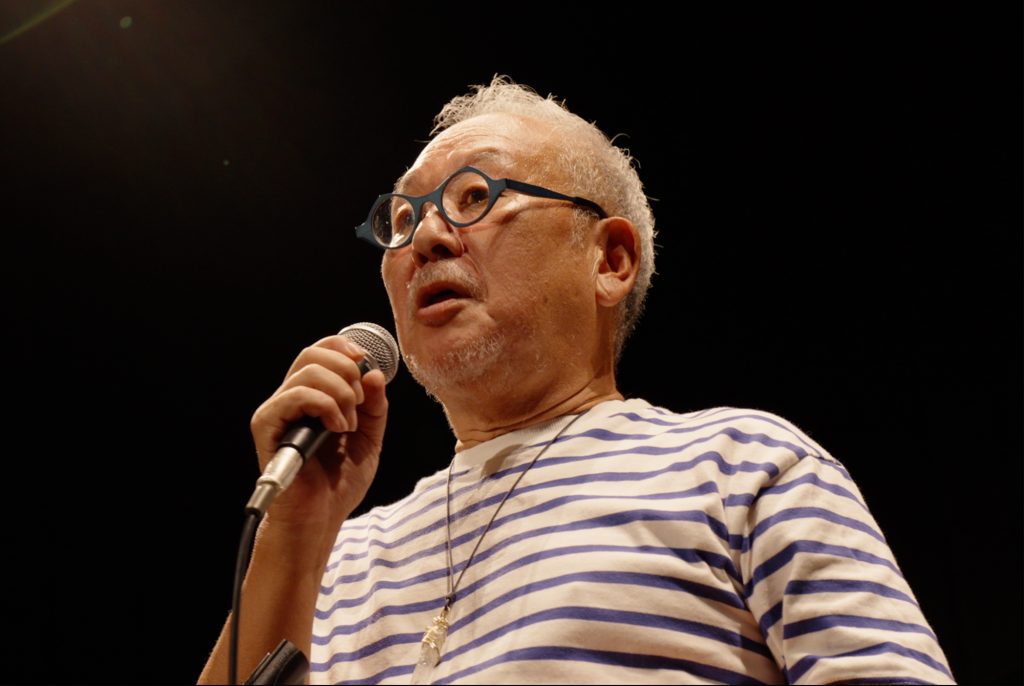

下の画像はライブ撮影でのFX2のオーバーサンプリング4K動画からの切り出しです。

フルサイズでのノンクロップ4Kは24–30fps、APS-Cクロップ(Super35mm)では60fps記録(ハイスピード撮影時含む)が可能です。60fpsでのセンサークロップに対しての意見はいろいろあるかとも思われますが、本機でSuper35mmモードへの切り替えができるという点では、ズーム時の望遠側を稼げる点や被写界深度のコントロールにおいて1200万画素のFX3と比べて撮影時の選択肢が広がり、汎用性が高いと言えます。

FX3と比べてのディスアドバンテージとしては、フルサイズでの4K/60fpsと4K/120fpsでの撮影ができないという点になるでしょう。

「FX2を買う理由」になる可動式EVF

FXシリーズでは初めて、上方向90度にチルトが可能な3.68メガドットのEVFが搭載されました。屋外での構図や露出、フォーカスの確認が段違いにしやすくなります。

ここ最近、顕著に老眼が始まった筆者にとって3〜4インチの液晶モニターではフォーカスが見づらいこと極まりなく、EVFは喉から手がでるほど欲しいものでした。これを使った瞬間、筆者は買うつもりがなかったFX2を即座に注文した事実をここに記しておきます。

パワーアップした冷却性能

前述の通りライブ撮影において、FX2で4K/30p(XAVC-I)モードにして手持ち撮影を行いました。背面に開いた冷却スリットによる放熱効果と内部ファンがうまく機能しているようで、電源をつけた瞬間、うっすら風を感じます。

おかげで長時間持っていてもボディの熱をあまり感じることなく、もちろん熱停止もすることなく、1時間強のステージを通しで撮ることができました。長時間収録時の安心感もCinema Lineの強みのひとつでしょう。

被写体範囲が拡張し向上したリアルタイムAF

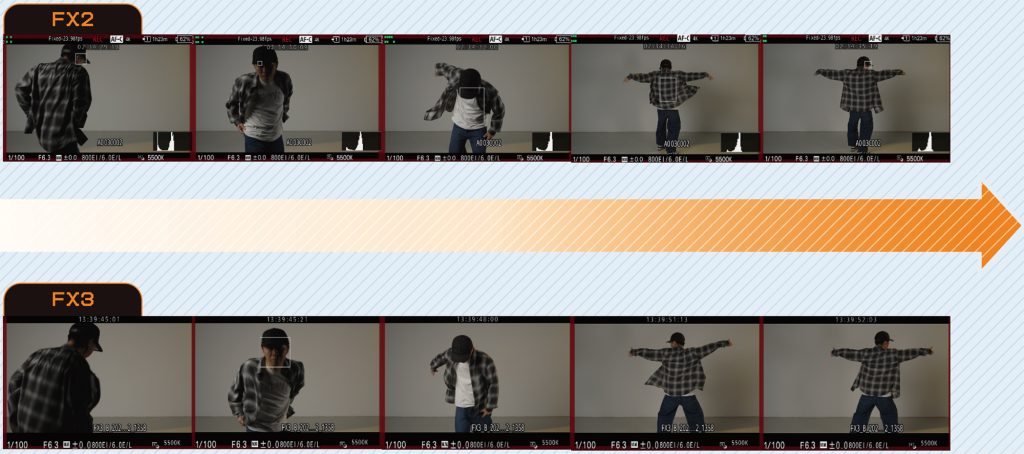

ここからはFX3との比較も入れて検証をします。まず、AF(オートフォーカス)に関してはAIを使った骨格認識でAFの精度が上がっています。

帽子を被った被写体でAFテストをしてみましたが、顔・瞳認識の捉え方がFX2のほうが段違いでした。

ご覧のようにFX3は後ろ姿や帽子で顔が隠れるとAFの認識のフレーム枠が消えてしまいますが、FX2ではずっと被写体を捉え続けてくれます。

同じ条件でFX2とFX3を撮り比べてみる。人物の認識のフレームの出方で被写体の認識の仕方が違っていることがわかる。FX2のほうが顔、瞳を確実に認識している。

S-Log撮影時のBase ISOは800/4000

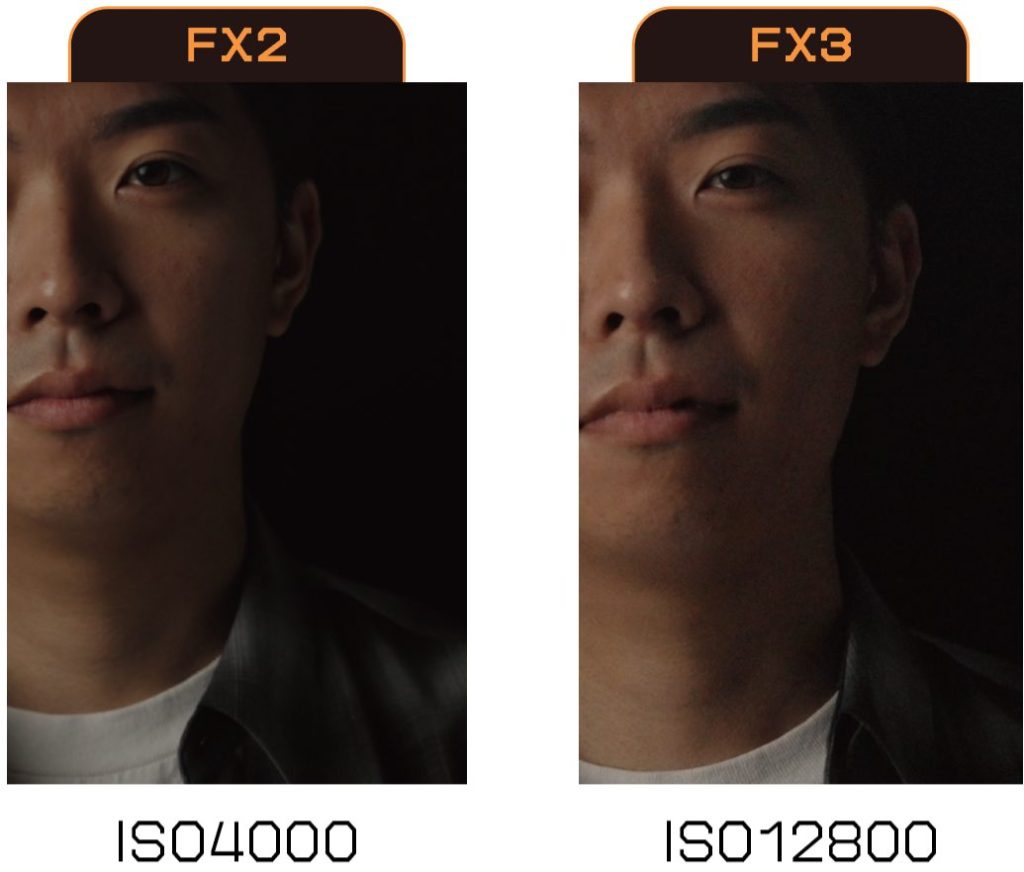

FX2ではS-Log3撮影時におけるBase ISOが低感度側800/高感度側4000。FX3では低感度側は同じ800、高感度側は12800となっています(これはカメラが持つ15stop(stop=段)分のダイナミックレンジを確保する際のふたつのベース感度となっています)。

同じ環境下で同じ露出・設定値でFX2とFX3でそれぞれS-Log3/S-Gamut.cine3にて低感度・高感度で撮り比べてみました。ノーマライズはDaVinci Resolveで撮影時のモニタリングに使ったs709のLUTを当てただけで、ノイズリダクションやシャープネスの調整などはかけていません。高感度側のISOを使ってみた印象として、見比べてしまうとノイズレベルで言えばFX2のほうが綺麗な印象です。暗所撮影時はFX3が強いと思われますが、ある程度の照度がある場合ISO4000でも充分だったりします。

筆者的にはノイズの問題云々はさほど問題はなく、同じ照度下で「絞り」を稼ぎたい際、高感度側に切り替えることで4stop分稼げるFX3と比較してFX2ではおよそ2.5stop(実際は2.33分)しか稼げないので、ライティングコントロールができない現場や低照度が基本となる現場はFX3、高いフレームレートが不要である程度ライティングができる現場、かつ写真撮影が必要な現場はFX2といったように、想定される状況に合わせてカメラを使い分けたいと考えています。

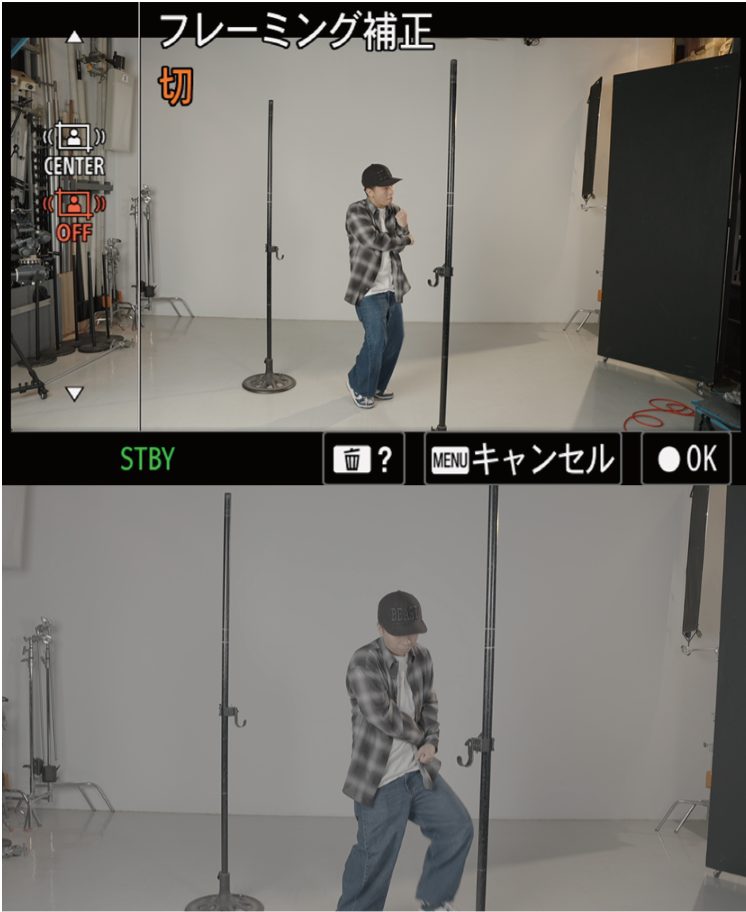

フレーミング補正とオートフレーミング

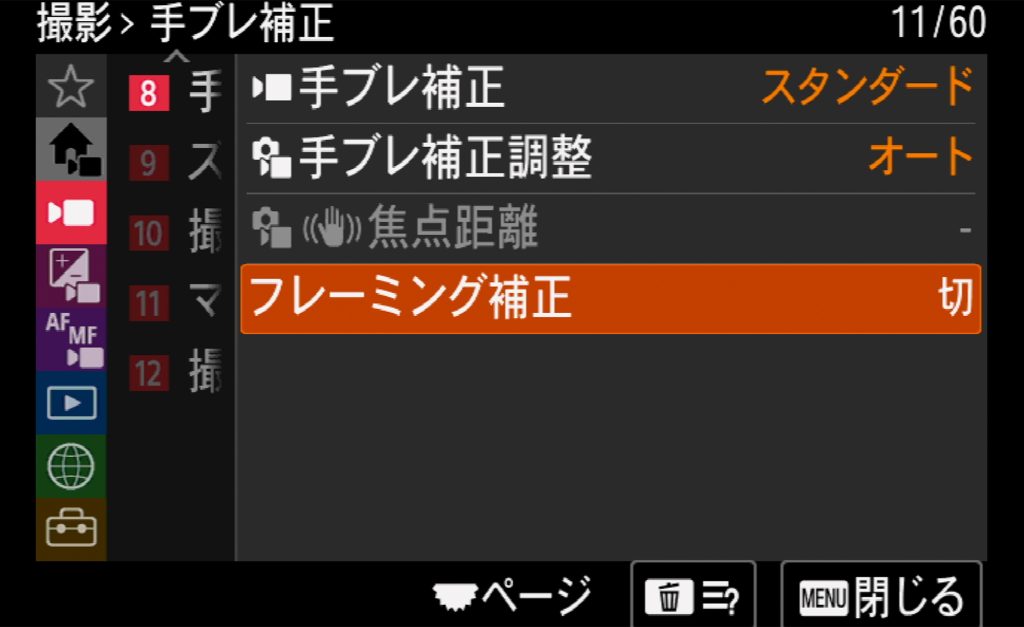

筆者はあまり馴染みがないものだったのですが、ソニーVLOGCAMなどに採用されていた「フレーミング機能」と最新のカムコーダーのZ200にも搭載されている「オートフレーミング機能」がFX2にも搭載されています。

1.フレーミング補正→カメラが動いても被写体の位置をフレーム内でキープする機能

手ブレ補正+AI認識により、歩きながら撮影しても被写体がフレームの中心(または指定位置)からずれないように映像を安定させる機能です。

「入」にすると、自動でトリミングされ、ジンバルなしでも安定した構図で撮れます。ダンサーを手持ちで追うのに使ってみると、確かにジンバル要らずでカメラ内でCatalystの手ブレ補正をかけてくれている印象でした。

◉動画はこちらから

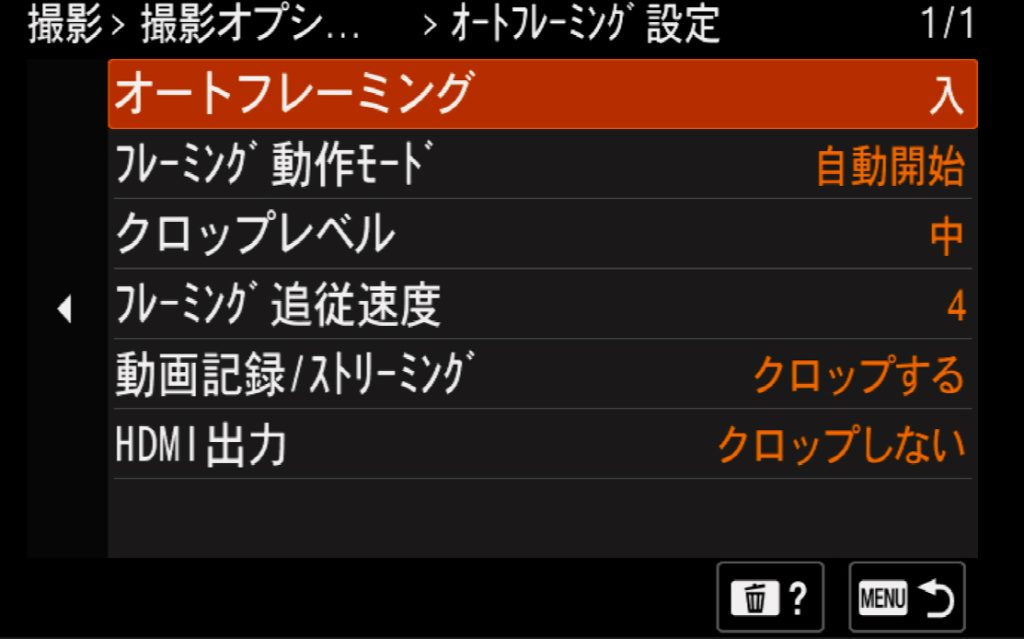

2.オートフレーミング機能→固定カメラでも被写体を自動で追いかけてくれる機能

カメラは動かさずに、4K映像の一部を自動でクロップ&ズームしながら、トラッキング設定した人物の動きに合わせてパンやズームなどのカメラワークを作りだす機能です。しかもHDMIでの外部出力先と内部収録で、クロップしたもの、クロップしないものを選択できるため、たとえば配信はオートフレーミングしたもの、内部収録データはノンクロップのもの、という使い方が可能です。これは筆者的にはとても気に入っている機能です。

◉動画はこちらから

避けては通れないローリングシャッター

FX2の最大の弱点はローリングシャッターでしょうか。広告など商業系で生業を立てている人は気にする方が多いと思います。手持ちで振り回した際は、多少感じる印象ですが、三脚に設置して高速でパンなどをすると歪みが顕著に現れます。

同じ裏面照射型センサーながらも積層構造で高速読み出しを行うFX3に対して、FX2はスチル撮影や高解像度に強い非積層構造を採用しているため、読み出し速度が比較して遅く、ローリング歪みが出やすいのは仕方ありません。これを是とするか否とするかは使う方の仕事内容次第でしょう。これも現場によって選択するポイントのひとつと言えます。

◉動画はこちらから

FX2とFX3の比較表

| FX2 | FX3 | |

| センサー | 33MP 裏面照射型 (非積層構造) | 12MP 裏面照射型 (積層構造) |

| 解像度 | 7K相当からのオーバーサンプリング4K(最大60p/1.5倍のクロップ) | フルサイズ4K(最大120p) |

| スチル対応 | 3300万画素(汎用性が高い) | 1200万画素(L版・WEB用途) |

| 高感度ベースISO (S-Log3) | ISO800 / 4000 | ISO800 / 12800 |

| ローリングシャッター歪み | (目立つ) | ○(少なめ) |

| 冷却性能 | 内部ファン搭載・体感で風を感じる | 同等の冷却あり |

| EVF搭載 | チルト可能な3.68MドットEVF | EVFなし(モニターのみ) |

| 液晶モニター画面 | チルト式(素早く構図変更しやすい) | バリアングル(自由度は高いがやや面倒) |

| 三脚穴 | 2(安定性向上、ズレ防止) | 1 |

| AF性能 | 骨格認識に対応・被写体追従性能が向上 | 顔・瞳認識中心・やや狭い認識範囲 |

| 手ブレ補正 | アクティブIS+AIによるフレーミング補正 | 同等(ただしフレーミング補正なし) |

| オートフレーミング | 追尾クロップ対応 | 非搭載 |

| 外付けハンドル(XLR対応) | 別売でFX30と共通 | 標準同梱(XLR端子あり) |

| 価格帯(参考) | 約37.5万円前後(ボディのみ) | 約55万円前後(ハンドル込み) |

まとめ 「未来向け」ではなく「今を撮る人へ」

ソニーはFX2を「フューチャークリエイター向け」と位置づけているようですが、実際に触ってみるとこれはむしろ「今、地道にコンテンツを作り続けている人のための道具」だと感じました。かつて「映像」と「動画」は似て非なるもの、と筆者自身も言っていました。でも今はその距離は確実に縮まってきています。というよりも動画のゴールや発展形が「ハイエンドな映像」ではなく「高品質な動画コンテンツ」という別軸になってきた今、「動画と写真を合わせた視覚メディアの収録機」として認識するとその立ち位置がはっきりとしてくる印象です。

写真と動画の間にあった境界線を「視覚メディアとして」グラデーション化するカメラ、それがFX2と言えるのではないでしょうか。

これはCinema Lineの末弟として生まれたものでなく「動画と写真、どちらにも真剣でいたい人」に向けた「新しいスタンダード」なのかもしれません。

●VIDEO SALON 2025年9月号より転載