映像編集者のリアル

〜クリエイティブの “余白” で演出する編集者たち〜

第10回

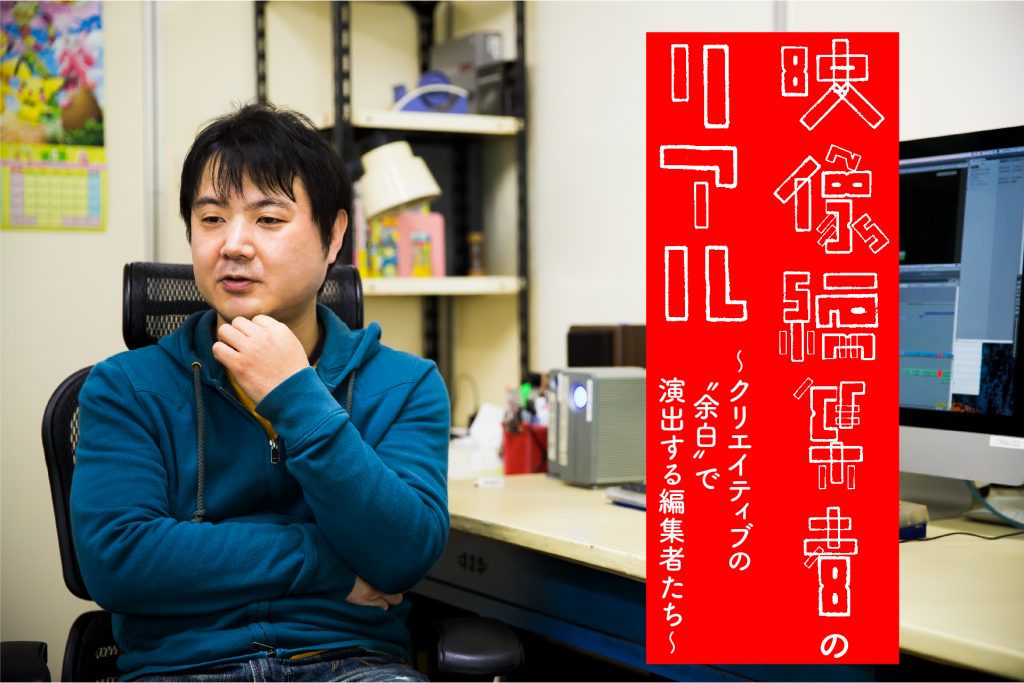

『愛のむきだし』『冷たい熱帯魚』編集

伊藤潤一[後編]

この連載では、作品のクオリティを左右する重要なポジションであるにもかかわらず、普段なかなか紹介されることのない映像編集者たちの"リアル"に着目し、制作過程や制作秘話、編集にかける思いなどを前後編の2回に分けて聞く。今回は、『愛のむきだし』や『冷たい熱帯魚』など、センセーショナルな作風で知られる園子温監督の作品を手がけてきた伊藤潤一さんの後編。伊藤さんの生い立ちやキャリアを振り返りつつ、編集へのスタンスについて質問した。

写真=中村彰男 取材・構成=山崎ヒロト

プロフィール

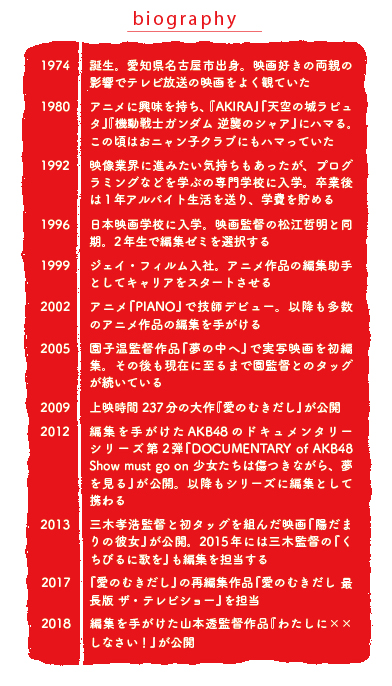

伊藤潤一・いとうじゅんいち/1974年生まれ、名古屋市出身。日本映画学校(現・日本映画大学)卒業後、編集を専門に行うポストプロダクション、ジェイ・フィルムに入社。代表の掛須秀一ほか、編集者の下で助手を経験し、2005年に園子温監督の『夢の中へ』で実写映画デビュー。以降、現在までほぼすべての園監督作品で編集を手がけている。

映画のエンドロールに

自分の名前を載せたかった

—— 伊藤さんの生い立ちですが、どんな環境で育ったんですか?

名古屋市の郊外で育ったんですけど、親が映画好きだったこともあって、子どもの頃はテレビで放送される洋画をよく観てましたね。そのときはビデオデッキがあまり普及している感じでもなくて、「東映まんがまつり」や「ドラえもん」の映画を劇場で観たり。中学生のときはアニメを観てて、『AKIRA』『天空の城ラピュタ』『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』が好きでした。あと、おニャン子クラブにもハマっていたんですけど、一番好きだった高井麻巳子が結婚して以来は追わなくなって。だから、AKB48は最初は好きになれなかった(笑)。

—— アニメが映像に興味を持つ最初のきっかけになったんですか?

そうかもしれないですね。でもマニア的に知識を入れたりしてなくて、人気作品が上映されていたら観に行くぐらいでした。小さい頃は映像作品よりも星や宇宙が好きで、宇宙飛行士になることが夢だったんですよ。だから高校卒業で進路を選ぶときも科学とか技術的なことに憧れがあって、技術系の専門学校に進みました。ロボットを動かしたり、工場のシステムを作ったりする技術を勉強するところで、SEを目指している人が通う学校ですね。その頃は、映像業界に行こうなんてあまり考えてなかったんです。もちろん映画を観るのは好きでしたけどね。

—— 映像関係の道に進んだのはどうしてなんですか?

この業界を目指そうと思ったのは高校卒業間際でした。なぜか分からないんですが、映画『マルコムX』のエンドロールを観ていたら、ふと「ここに自分の名前を載せれたら面白いな」と思ったんですよ(笑)。でも、どうやって映像業界に入ったらいいのか分からないし、もう卒業後に専門学校に行くことも決まっていたので、どうすることもできず…。専門学校時代も映像業界に入ってみたい願望はずっとあって、その学校を卒業してから1年間バイトでお金を貯めて日本映画学校に入ったんです。

—— 映画学校の同期に松江哲明監督がいたそうですが、監督志望の学生が多いなかで、伊藤さんは初めから編集者になりたかったんですか?

編集がどういう仕事なのかも分かってなかったですね。映像関係の仕事に就きたいと思っていただけで。日本映画学校は実習が多くて、1年生のときにとりあえず映画制作の全パートを体験させられました。そこで何本か短い作品を作っていくなかで、編集が一番面白かったんですよ。だから2年に進学して、専攻を選ぶときは編集ゼミを選びました。

—— 編集の面白かったところは?

そのときはフィルムの編集をしていたんですけど、実際に手でフィルムをつないで順番を変えたりする作業が面白くて。切ったり、貼ったり、伸ばしたり…そういう作っている感じがやっぱり面白くて、自分は編集に向いているのかなって思ったんですよ。現場が嫌いだったっていうのもあるんですけどね。なんかよく分かんないけど、待たされる時間も多いし…(笑)。

—— 編集ゼミではどんな勉強をしていたんですか?

他のゼミと組んで作業をしたり、ネガ編とか技術的なことをしたり、基本的に実習がメインでした。僕が2年生のときにちょうどAvidが学校に導入されたんですけど、そのときは教える人が常駐していなかったんです。基本的な操作は授業で習いましたけど、分かんないことがあっても誰にも聞けないので、自分たちでどんどん勝手に使って学んでいきましたね。誰も使えないし、使わないから、Avidが使い放題だったんですよ。

—— 当時は未知のソフトだったかもしれませんが、ノンリニア編集に可能性を感じていたんでしょうか?

ジェイ・フィルムの掛須秀一や岩井俊二監督がAvidを導入して映画を作り始めてて、今後はそういう時代になっていくんだろうなと思いましたね。僕は技術系の学校でプログラムもいじっていたので、コンピューター的なものにまったく抵抗がなかったということも大きいかもしれません。フィルムの手触りも好きだったんですけど、カットを探してきたり、物理的に面倒くさいことも多かったので(笑)。頭の中で思い浮かべたビジョンをすぐに形にできるノンリニアは魅力的だったんですよね。

—— 卒業後はジェイ・フィルムに入社しますが、就職先に選んだ理由は何だったんですか?

映画学校の先生だった岡安肇さんが、僕がノンリニアに興味があることを知っていて、かつて岡安さんの下に掛須が助手でついていたこともあったから、「お前は掛須のところに行け!」って勝手に決められたんです(笑)。だからまともに就活もしてないんですよ。当時は映画のスタジオはまったく募集をかけてなかったし、募集があったのはテレビ系の編集室ぐらい。それ以外はフリーランスになって人づてで仕事をもらう卒業生が多かったですかね。

—— 伊藤さんはもともとアニメがお好きで、アニメの編集も多いジェイ・フィルムはピッタリだったのでは…と思います。

そうですね。僕はアニメの仕事をやることももちろん苦ではなかったですし、アニメの編集について何も知らなかったので、入社してからはいろいろ新鮮な驚きがありました。実写とは逆の作りというか、編集のときに声が入ってなくてあとからセリフを録ることにも驚いていましたから。普通に考えれば、画がなかったら声を録れないので当たり前のことなんですけど(笑)。入社後はアニメ以外にも石井聰亙(現・石井岳龍)監督の『五条霊戦記 GOJOE』、利重剛監督の『クロエ』などで助手につかせてもらったりもしましたね。

—— さまざまなエディターの助手についたと思いますが、今も記憶に残っていることはありますか?

助手時代のエピソードですけど、エディターとキャラクターのセリフを一緒に読んだことがあるんです。そのときに僕の読み方が下手で「まだまだだね」って言われたのは覚えていますね。演技がちゃんとできないと、そのキャラクターの間とかしゃべり方も想像できないわけで、編集者であってもちゃんと演技を理解できるようにならなきゃいけないって、そこで気付かされたんです。

「お前が見たいと思うように

つなげばいいじゃないか」

—— その後、園子温監督の『夢の中へ』で実写映画デビューしますが、そもそも担当することになる経緯はどういったものだったんですか?

園監督の『HAZARD ハザード』という作品はうちの掛須が編集していて、そのプロデューサーから「次の作品は予算がないから若い人がいい」と電話があったみたいなんです。ちょうどそのとき、僕は掛須と飲みながら「映画、やりたいです」なんて話をしていたんですよ。それで「じゃあ、お前やってみるか?」と。でも内心、園監督には気難しいイメージがあって、不安な気持ちもあったんですよね。ただ、1本目なので「やってやる!」という熱はあって、園監督に対していろいろ提案はしたような気がします。「このシーン、こうしてみました」とか、園監督に何か言われる前に勝手にやって見せたりしました。

—— そこから現在まで園監督の作品をほぼすべて担当されていますが、初期と今のやりとりで何か変わってきたことはありますか?

基本的には変わってないですね。まず僕のやりたいように編集させてもらって、園監督が変更したい箇所を伝えてくる。それで「じゃあ、こうしましょうか?」とやりとりを重ねていく感じです。あんまり細かいことを言う監督ではないんですけど、昔は「ここはもっとパッションでつなげ!」とか言う人でした(笑)。ずっと園監督の映画で育ってきたっていう思いもあるし、関係も長くなってきましたから、最近は特にあんまり細かいことを言わなくなってきたなっていうのはありますね。

—— 伊藤さんのキャリアで転機になったのはどの作品ですか?

僕が手応えを感じたのは『紀子の食卓』ですね。あの作品で、自分は編集者としてやっていけるんじゃないかって思えたんです。それまではどういう風に作品と関わって編集していけばいいか見えてなかったというか、自分の核がなかった。まだ経験が浅いし、『紀子の食卓』は素材もいっぱいあるしで、いろいろ迷うじゃないですか? そんなときに、たまたま食事の席で撮影の谷川創平さんに「どうつないでいいか、分からないんですよね」と相談をしたんですよ。そしたら「そんなの、お前が見たいと思うようにつなげばいいじゃないか」と言われてハッとして。それが今もずっと僕の編集の核になっているかもしれないですね。

—— 最近の事情として、編集者に求められていることが変化していると感じることはありますか?

フィルム時代の編集者は、全体の構成を監督とセッションしていたと思うんです。そのセッションについていけるか、こちらからアドリブを出せるか、という技術。でもノンリニアになった今の時代は、監督やプロデューサーが抱くイメージをすぐ具体的に見せられる技術が求められているかもしれないですね。最近は映像コンテンツが増えて、スケジュールのない作品が増えていると感じますし。

—— スケジュールがないなか、いかに「自分が見たい映像」に近づけられるか。伊藤さんの場合はその試行錯誤なんですね。そういえば、初めてエンドロールに自分の名前が載ったときの感想を聞いていませんでした。

「とうとう載ったな…」という感慨深いものがありましたね。やっぱりうれしかったですよ。助手時代の作品は特に誰にも言わなかったですけど、園監督の作品で編集者としてエンドロールに載ったときは友だちに言った気がします。でも作品の描写的になかなか両親には言えなくて…。初めて両親にDVDを渡して報告したのは『ちゃんと伝える』。デビューから数年経ってましたね(笑)。

●この記事はビデオSALON 2018年6月号 より転載