和歌山県白浜町にある観光名所・三段壁で、いのちの電話を運営している牧師がいる。自殺志願者たちを死の淵から救い、生活再建を目指して共同生活をおくるという彼の独自の取り組みに密着したドキュメンタリー「牧師といのちの崖」が2019年1月19日からポレポレ東中野で公開されている。この映画の監督・撮影・編集を務めた加瀬澤充さんに制作、技術的な側面を中心にお話を伺った。

『牧師といのちの崖』 https://www.bokushitogake.com/

- 2018年/100分/カラー 英題:A Step Forward

- 監督・撮影・編集:加瀬澤充

- プロデューサー:煙草谷有希子

- 音響:菊池信之

- 音響助手:近藤崇生

- 宣伝協力:細谷隆広

- 宣伝デザイン:成瀬慧

- 製作・配給・宣伝:ドキュメンタリージャパン、加瀬澤充

- 助成:文化庁文化芸術振興費補助金(映画創造活動支援事業)独立行政法人 日本芸術文化振興会

公開情報

- ポレポレ東中野 2019年1月19日(土)より公開

- 1日2回 ①12時30分~(本編100分) ②21時00分~(本編100分)

- トークイベントあり(詳細は公式ページ、もしくはポレポレ東中野まで)

是枝さんのNHKスペシャルを見たことでドキュメンタリーの世界に入ってみたいと強く思った。

ーー加瀬澤さんが映像制作に興味を持った時期はいつでしょうか?

大学生の時ですね。大学は理系で、コンピュータが専攻だったのですが、映画が好きで、サークル活動として8ミリでフィクションの映画を作っていました。よくいる映画が好きな大学生です。

ーー最初はドキュメンタリーじゃなかったんですね。

当時はドキュメンタリーのことをよく知らなかったんです。就職活動をし始めたときに漠然と映像の仕事に就きたいなと思って。それで親といろいろもめたんですけどね(笑)。最初は「俺は東京に行って映画を観たい、東京は映画がたくさん観られるから」と親に言ったら、お前バカかと喧嘩になって。なんとなく映像をやりたいというのはありました。

それで落ち着いた結論が、テレビの制作会社というのがいろいろあって、そういうところなら映像を作れるかもしれないということを知って。

就職活動中に、今でも覚えているのですが、NHKスペシャルで「記憶が失われた時…」(1996年12月放送。NHKの公開ライブラリーとして観ることができる)というのをたまたま観て、それがすごく面白かったんです。それがドキュメンタリーの世界に入ってみたいと強く思った最初のきっかけです。後に是枝裕和さんがその番組を演出していたことを知るのですが。

その番組はふだん観ているテレビ番組とは全く違っていて。取材されている人が、若年性アルツハイマーに侵されていて、記憶がどんどんなくなっていくのですが、撮影していて、日を改めて行くと、誰でしたっけ? となる。取材する側のとまどいが画面に見えてきていた。そういうのはそれまで見たことがなかったんですね。現在進行形がかたちになっているのが面白くて、それをやってみたいと思いました。それは是枝さんが今やっている映画の原型になっていて、それに触れることができた。

ーーテレビ番組の制作会社に入ってADをやりながら、映画美学校で学ばれたそうですが。

最初に入った会社が1年で倒産することになって、仕事もAD業務に疲れ果てていたので、1回テレビの仕事は離れたんです。完全にフリーターになってバイトをしながら映画美学校に通っていました。深夜にバイトして、昼は撮影に行く生活をしていました。

佐藤真さんとの出会いによって世界が広がっていく

ーー映画美学校のドキュメンタリーコースの主任講師が佐藤真さん(ドキュメンタリー映画監督、『阿賀に生きる』など)でそこからの経緯は映画の公式サイトで語られていますが。

映画美学校に興味を持ったのは、是枝さんも講師として入っていたので。実は佐藤真さんのことはそれほどよく知らなかったんですが、入ってみたら、技術的なことというよりも、映像を作る考え方を徹底的に教えられました。これまで観たことなったようなドキュメンタリー、小川紳介とか土本典昭はもちろん、フラハティとかワイズマンとか。佐藤さんが本に書いているようなものは軒並み見せられ世界が開けていきました。自分でも作りたいという気持ちがあったので、「あおぞら」という作品(2002年上映。園舎と園庭のない幼稚園のドキュメンタリー)ができたんです。

その後、ドキュメンタリージャパンの社員募集があったので、入社しました。そこから助手をスタートにディレクターになって、テレビのドキュメンタリーを中心に仕事をしています。

ーーこの映画は会社の業務ということではなく、ご自身でも出資されていますね。

文化庁の助成金を煙草谷プロデューサー(同じくドキュメンタリージャパン所属)がとってくれたので、それをベースに、自分でも出資し、会社にも出してもらっているので、個人と会社での製作ということにさせてもらっています。会社の本業はテレビで、映画で回していくのは難しいので、映画をどうやって作っていくのかというのは課題で、苦労しながらここまでこぎつけたというかたちですね。

ーー今回の映画の発端は、佐藤真さんの自死だったということを書かれていますが、牧師の藤藪さんを知ったのはどういう経緯だったのでしょうか?

佐藤さんが亡くなったその夜に、読売新聞の記者の方と飲んでたんですけど、その人は医療系の記事を書いていて、藤藪さんのことを教えてくれたんです。そのことが印象に残っていて、企画にしようと思って連絡しました。その後、テレビ番組でもスタジオトークに出てもらったりしていました。

ただ、もう少し長編の映画として残したいと思って、方法を探っているうちに国際共同製作のTokyo Docsで企画をプレゼンしたいという話があったときに提案してみたんです。それが2012年のことで、企画ピッチングして最優秀ピッチング賞として表彰されました。http://tokyodocs.jp/2012/?cat=7

その後、アジアの方にプレゼンにいって、いい反応もあったのですが、結局はうまくいきませでんした。それでもなんとか撮影を続けたいと思っていたので、プロデューサーが文化庁に申請してくれて助成金がおりたので、映画として成立する道筋ができました。

ーーとはいえ、撮影場所は和歌山県の白浜ですし、通常の業務もあるわけですから、長期取材は大変ですね。

メインの撮影期間としては、2013から2014年にかけてで、10日行って、戻ってまた10日行って撮影するということを繰り返していた時期があって、トータル100日くらいでしょうか。宿泊にお金をかけられないので、教会に泊まらせてもらっていました。もちろん緊急出動があるときも対応できるようにということもありますが。その後、編集に1年かけています。なんとか完成したというところに、映画の最後に描かれているようなことがあって、追撮に行きました。

10日間行って戻って、また10日間行く。カメラを回していない時間は長いです。

ーー白浜に行かれたのはお一人ですか?

一人ですね。全編一人です。カメラマンを入れるという話もあったんですが、カメラマンのシャープな目線で見たり、関係性のなかで作るというスタイルもあり、それはメリットなのですが、今回はどうしても長期取材になるし、コスト的にもきびしい。この映画は、ひとりでずっとそこにいさせてもらうのがいいのではないかと思いました。もう一つはカメラマンを入れることによって、壊れる世界というのもあると判断したんです。

ーーその辺りのことをもう少し詳しく教えてください。この映画において、カメラマンが回すのと、監督である自分が回すのとでは、どんなところに違いがありますか?

被写体になる方々は繊細な人たち、繊細なものをかかえている人たちです。取材というのはどうしても「撮るぞ」というオーラを出すじゃないですか? そうすると、彼らはふっと下がっていく、引いていく、という雰囲気があって。自然にはいられないと思ったんです。どうしてもそういう関係性になっていく。その状態だと、なかなかうまく喋ってくれないかもしれないと思いました。

ーーまったくカメラを意識しないでナーバスな話をしているシーンは多かったのですが、そこまでになるには時間がかかりますか?

そうですね。カメラを回していない時間が長いです。ふつうに世間話をして、時間を過ごしていくなかで、これを撮ろうかというものが見えてきます。小川紳介さんから佐藤真さんに受け継がれた方法論で、長い時間を一緒にすごすなかで見つめていくという手法を自分もやりたい。もちろん、一緒に暮らしてというわけではないんですけど、ある程度の時間は一緒にいて関係を作っていきました。

僕のメンタルがやばいということはプロデューサーも感じたみたいで。

ーー撮影でうまくいかなかったことはありますか?

撮ったけど、使うのはやめて欲しいと言われることはよくありましたね。それから自分ひとりでそういう状況のなかにいるので、精神的にしんどいなあということはありました。日常としては緩やかな時間が流れているんですけど、一人でカメラを持って回していると、そのカメラでその人の重さを受け止めていくという作業になっていきます。そういう意味では自分のほうのメンタルを整えるのが難しくて。カメラマンがいれば、これはどう見えるかとか、どう見つめて行ったらいいか相談ができて、ふだんはそうやっているんですけど、今回は一人で撮るというシチュエーションを自分で作ってしまったので。悩んでは一度戻ってきて、プロデューサーに相談するという繰り返しでした。ぼくのメンタルがちょっとやばいということはプロデューサーも感じたみたいで。

人間関係を見つめようと思っているから当然しんどくはなるんだけど、自分で息抜きするように意識しました。朝に砂浜にいって、ヨガっぽいことしながら息抜きするとか。ときには一人で温泉にいって、ビールを飲んで1日戻らなかったりということはやりました。そこは、一人で撮影する難しさかもしれません。

ーー編集も1年かかったとおっしゃっていましたが。

100日行ってるんで、かなりの量の素材はあります。それを整理していきながら、まずはプロデューサーに見てもらって話し合っていきました。最初は自宅でFinal Cur Pro 7で始めたんですが、その後、Adobe Premiere Proにデータを移行してそちらで作業していきました。

この映画は佐藤真さんをきっかけにはじまっているので、その映画的手法をとりこんでいこう、ゆったりした時間をどう見せていこうかということを考えました。プロデューサーが見て「これは伝わらないんじゃないか」ということを指摘してもらって喧々諤々やりながら作っていきました。彼女はテレビの番組のプロデューサーをやっているので、「分かりやすさ」という視点を加えるという意味ではいい塩梅になっていったと思います。

ーーそうですね。日本の場合は観客がテレビドキュメンタリーを見慣れているので、ある程度のわかりやすさは求められますね。

監督が見ようとしているものはなにかということを編集の中で研ぎ澄ましていく。

ただ、情報を伝えるだけのものはやりたくなくて、映画的な時間の流れというのを編集で作っていきました。編集の途中の段階で、音響をやってもらった菊池信之さんにアドバイスをもらいにいきました。菊池さんは小川プロダクションにいらっしゃった方で、佐藤真さんとも仲がよくて、佐藤さんの作品の音響もやっていた方です。佐藤さんがきっかけではじまった映画だったんで、そうだ、菊池さんに見てもらうと思って持っていったら、ボロカスに言われまして(笑)。

ーーどういうことを言われたんですか?

視点の取り方ですね。どういう視点でものごとをみているのか、それを作らないといけないと。そのことを曖昧にするのではなくて、その視点を作った上で何か物語ができてくる。それを編集的にどうやって作っていくのかを議論していきました。

撮影でズームを普通に使ってしまうっているのですが、菊池さんからは「このズームはなんなの? いらないんじゃないの?」ということも言われました。ドキュメンタリーでは進行していくことをパンして見せていくような撮り方をせざるを得ないところもあって、ついそういうカメラワークが多くなるのですが、カットバックなどある種のフィクションの考え方でつないでいったほうが、意図が分かりやすくなる部分があります。菊池さんと議論をするなかでできるだけそういう編集をすることで、わりとシャープなかたちになっていった。時系列だけでなく、大胆な飛躍とか、省略とか。つまるところ、監督が見ようとしているものはなにかということを編集の中で研ぎ澄ましていく。そういうプロセスを踏みました。

ーーでは、撮影機材を見せていただけますか? これは会社のものではなく、ご自分で用意されたとか?

機材は、カメラマンの戸田くんに相談して揃えました。カメラはソニーのHXR-NX5Jで、音声関係はガンマイク、ワイヤレス、三脚はリーベックRS-250。菊池さんには、「何を考えてるんだ!これだけでいったのか」と怒られましたけどね。一応ワイヤレスは持っていってますが、使っているのはインタビューのときだけです。座談会のときに置いたりはしましたが、普段の動きのなかで仕込むということはしていないですね。

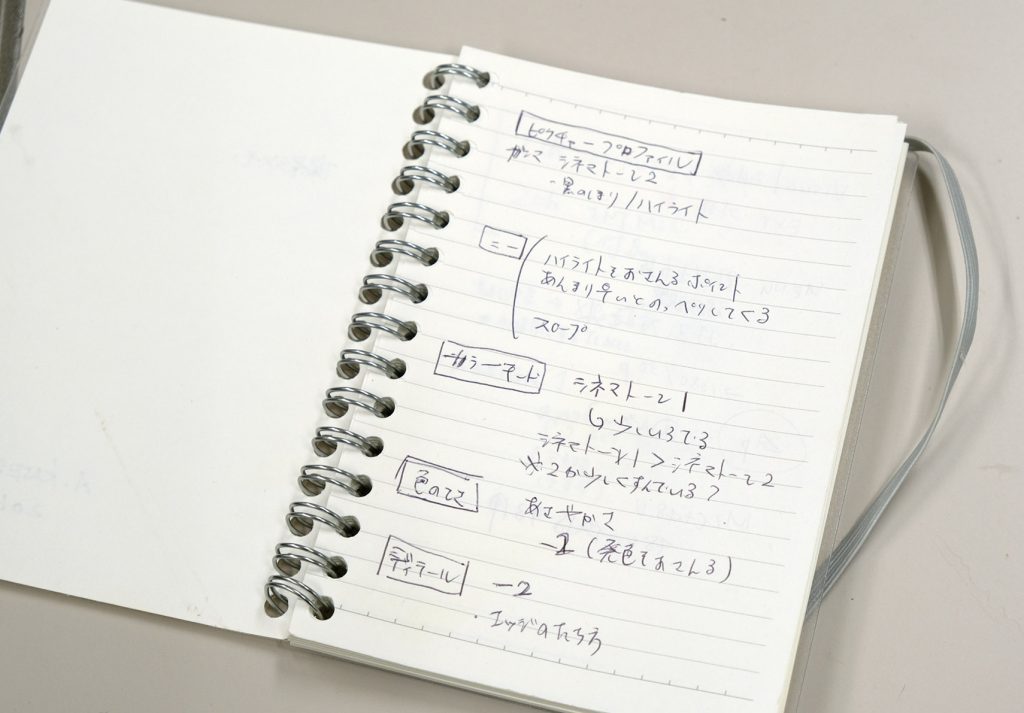

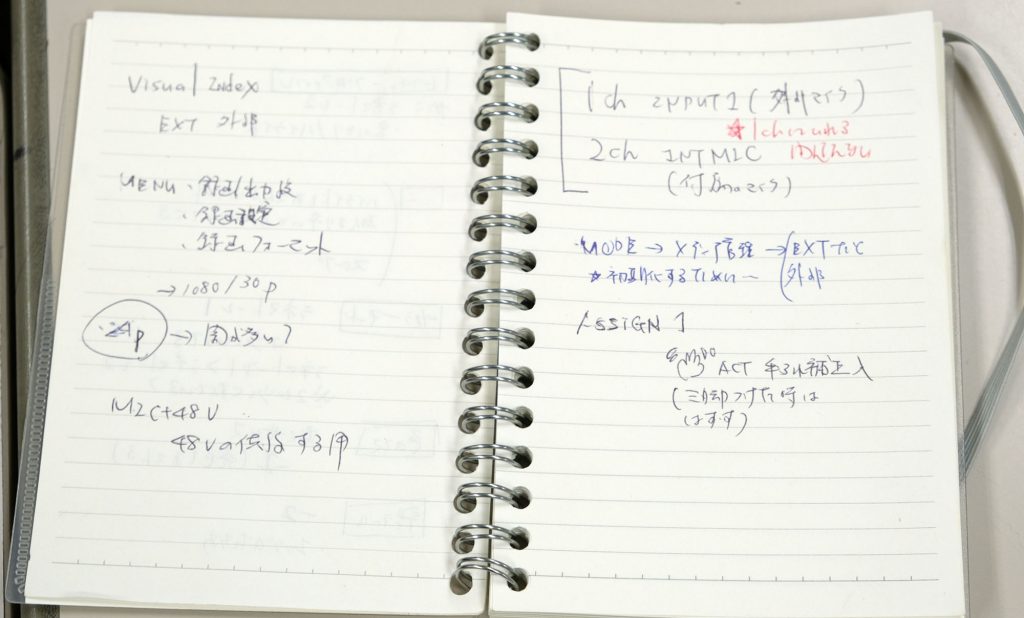

NX5Jのピクチャープロファイルの設定も戸田くんにやってもらいました(以下の撮影メモ参照)。この画をベースに撮りました。カラコレで明るさは調整していますが、色味やトーンは撮った状態のままです。映画公開だけを想定していれば24pにしてもよかったのですが、テレビ放送で使うことも視野に入れていたので、1080/30pにしました。

最終的には映像のほうは近くのポスプロのNEO P&Tで、音響はアオイスタジオで5.1chサラウンドにして、最終的にはヨコシネでそれを合わせて、上映用のDCPを作りました。

インタビューが波打つようにしたい

ーー最後に、ドキュメンタリーの映画監督の皆さんにお聞きしようと考えているのですが、今回の映画に限らず、ご自身のインタビューの方法論について、お話しいただければと思っているのですが。

そうですね。自分の中では、「なるべくインタビューはしない」ということは意識しています。

ーーインタビューしない?

この作品でもそうなんですが、牧師の藤藪さん夫婦のやりとりがあったとして、それをそれぞれのインタビューというかたちではなく、日常のなかに流れている時間の中で作っていきたいという思いがあります。インタビューする上では、どういうタイミングでインタビューをするかということは考えます。回数を繰り返すのではなく、するんだったら、かなり吟味して「ここでする」ということは演出的に考えて意識的にやります。

ただ、いろんなケースがあります。取材していくなかで、どうやっていったら分からないとき、最初に撮影の手がかりを掴むためにインタビューすることもあります。

ーーなるほど。ということはその時の映像は使わないこともあるということですね。

そうです。あるいは取材を進めていくなかで、これだけは一対一の空間のなかで聞く必要があるだろうということが見えてくることもあります。

ーーインタビューに際して考えていることはありますか?

自分の中で決めているのは、まあ当たり前ですけど、あらかじめ答えを作らないということ。答えを前提とした聞き方をしないように心がけています。取材していくプロセスの中で、相手から言葉とか表情をいただくわけで、台本のなかでこういう言葉が欲しいから、それを引きだすためにインタビューするということはあまりやりたくない。

一応こういうことを聞きたい、こういうことを引き出したいということは、前日にメモするんですけど、1回メモを書いて、それは捨てるという作業をしてインタビューに臨みます。というのもメモに書いた項目を聞いていくとなると、ある種のカタログにようになっていってしまうからです。

相手がこういうことを言ったら、そこに発見があって、それをインタビューの過程の中で深めていく、そのプロセスが大切です。そういうふうにインタビューが波打つようにしたい。それをどうしたらできるのかということを常に考えています。

これを聞いて、あれを聞いて、とやっていくよりも、そのインタビューのなかである種の「発見」を探すんですけど、そういうものがそのインタビューで見つかったら、よしとするわけで。そうです、「発見」ですね。

あまりこういうことは話したことはないですが、おそらく自分の意識の下のほうにあるのでしょうね。こういう機会があるとそれが出てきますね。

ーーお話を伺って編集やインタビューといった視点でもう一度、作り手目線で「牧師といのちの崖」を観てみたくなりました。本日はありがとうございました。

監督 加瀬澤充(かせざわ あつし)

大学卒業後、園舎と園庭のない幼稚園のドキュメンタリー映画「あおぞら」を制作。2002年に制作会社ドキュメンタリージャパンに参加。「オンリーワン」(NHK BS-1)「森人」(BS日本テレビ)「疾走!神楽男子」(NHK BSプレミアム)など数々のドキュメンタリー番組を演出する。