一口にナレーションといっても、原稿書きなのか、ナレーター選びなのか、機材環境なのか、考えなければならない要素はさまざま。特集の冒頭で整理してみたい。

構成●編集部 一柳 協力●鈴木佑介 写真協力●三島元樹、和泉 歩、アートプラザ虎ノ門

●VIDEOSALON 2021年4月号より転載

意外と多いナレーションが必要な仕事

映像作品にとってナレーションとは何か。映像と言葉の絡みで生み出される効果を考えると実は壮大なテーマなのだが、今回のナレーション特集を作るにあたって、主なターゲットはビデオグラファーとしてみたいと思う。もしくは社内やグループでナレーションを入れた映像作品を作らなければならないというケースを想定したい。

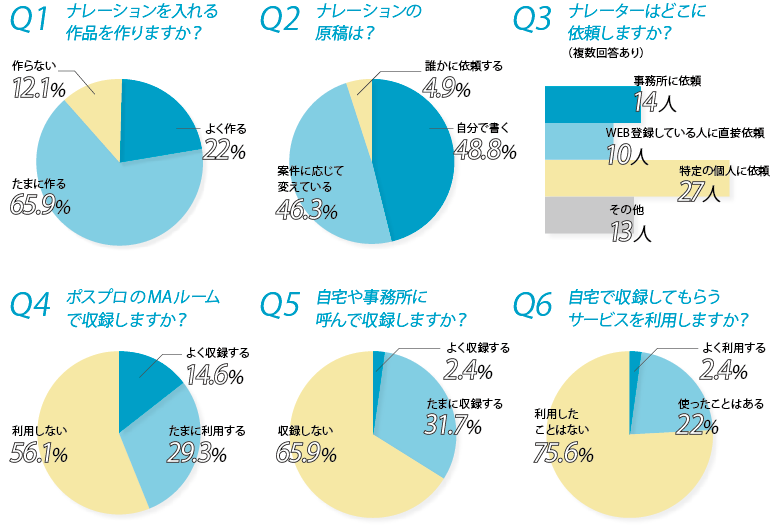

まずナレーションを入れた作品というのはケースとしてどれくらいあるのか。ビデオグラファーを対象にアンケートをとってみた。回答数としては充分ではないのだが、VIDEO SALONに興味をもっていただいている映像制作者の傾向は把握できるのではないかと思う。それによるとナレーションを入れた作品を「よく作る」は23%、「たまに作る」は64%。作らないという人はなんと1割しかいない。ビデオグラファーが自分のサンプルとして見せる作品や小誌の投稿コーナーに応募するような作品でナレーションが入ったものはあまり目立たないため「ナレーション」ということが意識にのぼることはあまりなかったが、「お仕事」としては実はナレーションが入るものが大半だということが、このデータからもよくわかる。

CMやテレビ番組制作であれば、間違いなくプロのナレーターを使い、ポスプロのMAルームで収録しているが、このアンケートからは面白い傾向が見えてきた。ナレーションをポスプロのMAルームで収録するかという質問に対して、収録する人は半分以下。そして、自宅や事務所にナレーターを呼んで収録しますか? という質問には3割の人は「収録する」と答えている。ナレーションを入れる場合であっても、MAルームで本格的にナレーションを録る予算はなく、苦労している様子がうかがえる。最近増えてきたナレーターに自宅で収録してもらう方法については、「使ったことがある」という人がすでに2割。これはコロナ禍という事情もあるだろうが、WEB CMなどの予算感、スピード感などを考えると今後増えていくことは間違いないだろう。

ナレーションに関するナレーションについてのアンケート

回答41名

「説明」なのか「感情」なのか?

ナレーションを入れる作品とは具体的にどんなものなのか。ここからは記事や連載でもおなじみのビデオグラファー/ディレクターの鈴木佑介さんに取材した。

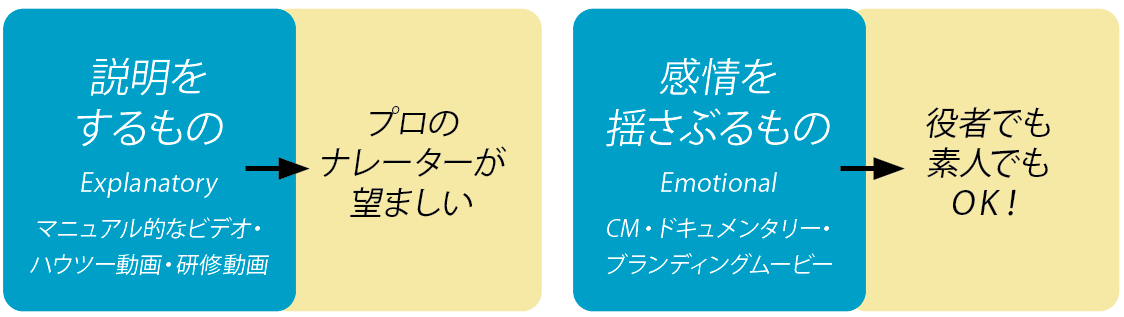

ナレーションを入れる作品としては、映像作品の役割から分類して2系統がある。それを「説明をするもの」と「感情を揺さぶるもの」と整理してみよう。

「説明をするもの」とは、ある機材の使い方を説明したり、解説したりするマニュアル的なビデオ、ハウツー動画。これはあまり表には出てこないので外部の人が見ることはないが、動画の用途としてはかなり多いものだろう。社内研修ビデオなどもこれに含まれる。

この場合はきちんとわかりやすく説明するということが何よりも優先されるし、聴きやすさということが重要になる。クリアな聴覚情報を与えるために、理想としてはプロのナレーターやアナウンサーが望ましい。声や読み方も色がついていないことが求められる。

もうひとつは「感情を揺さぶるもの」。CMや番組、ドキュメンタリー、企業イメージビデオ、ブランディングムービーなどはこちらになるだろう。つまり見る人の共感を呼び起こしたいもの。この場合はナレーション原稿制作、ナレーター選び(キャスティング)ということが演出のひとつになってくる。

そうなると選択肢としてはプロのナレーターだけでなく、俳優を起用するということもあり得る。極端に言うと素人でもありだ。最近のテレビドキュメンタリーなどはプロのナレーターではなく、俳優がナレーションを務めることが多くなっているが、それは視聴者の「感情を揺さぶりたい」という理由での起用だろう。この場合のナレーションとは、情報を正確に伝えるというよりも、いかに情感に訴えられるかということなるし、作品によっては、ナレーションそのものが「楽器」の役割を果たす。つまり「ボーカル」に近いものだと捉えたほうがいいだろう。声の響きそのものも重要になり、それは映像とのセッションにもなってくる。そう考えるとナレーションを使った作品というのは、作り手としてもやりがいがあり、奥が深いものなのである。

ナレーションを入れる作品は2系統ある

ビデオグラファーが作るタイプの映像をナレーションの観点で2系統にわけてみる。マニュアル的なビデオで情報を正確に伝えるにはプロのナレーター、アナウンサーが理想。一方で感情を揺さぶるようなCMやドキュメンタリーでは、ナレーターのキャスティングそのものが演出のひとつになる。

映像に合う声(ナレーター)を探す重要性

映像にマッチしたことばと声は作品に相乗効果をもたらし、視聴者の感情を揺さぶることに成功するが、マッチしていないと違和感が残る。

ナレーター選びも演出のひとつ

誰をナレーターに起用するかで映像の印象が大きく変わってくる。そもそも作品のジャンルによって、企画の段階である程度イメージはあるだろう。男性か女性か、アニメ声っぽいのがいいのか、落ち着いた大人の女性の声がいいのか。多くの人は刷り込みによってイメージは固まっている。そこから先、では具体的に誰に頼むかということについては、ディレクター(ビデオグラファー)の判断になる。

鈴木さんの場合、撮影しながらナレーターの声が聞こえてくることもあるという。すでにお願いしたことがある人であれば、この人のナレーションがぴったりだというのが自然に思い浮かぶのだそうだ。

では、これまでの選択肢にない場合は、ナレーターの事務所にあたることになる。WEB CMとか企業ビデオでは制作部が入らないことも多く、自分で新規に問い合わせることが多いだろう。今はWEBでサンプルが聞けることが多いので、それを参考に選ぶことができる。ナレーターさんは多くはフリーでいくつかの場所にボイスサンプルを出しているケースもある。それを参考に選ぶこともできるし、鈴木さんのケースではサンプルの文章を読んでもらってボイスサンプルをもらうというオンラインでのオーディションをやったこともあるという。

これはTipsだが、ナレーターを選ぶ場合、顔の情報はクライアントには出さないほうがいいという。人はつい見た目で判断を間違ってしまうことがあるからだ。

重要なのは声。その声自体に表情がある。作品にマッチするかどうかは料理と似ているかもしれないと鈴木さんは言う。合うか合わないかは経験を重ねればわかってくる部分もあるかもしれないが、合わせてみないとマッチングが分からないこともある。いずれにしても、ナレーターの声が合わないと映像全体が台無しになってしまう。

ナレーション原稿

ナレーション原稿をどうするのかというのも別の意味で奥が深い問題だ。パターンとしては、ビデオグラファー(ディレクター)が自分で書く場合、クライアントが用意する場合、コピーライターなどが入っていてその人がキャッチコピー、ストーリー、シナリオを書くケースもあるだろう。鈴木さんの場合は、クライアントから受け取ったものを自分で書き直すと言うケースが多いという。

というのは、「文章語」を映像に向いた「口語」に直す必要があるからだ。視覚的に文章としては理解できても、聞いただけでは理解できない言葉は多いし、慣習として映像作品では使わない言い回しも多いからだ。ただ最近では、ナレーションで入れた文章をそのままテロップとして表示してほしいというケースも多い。耳で聞くとすんなりと自然に入ってくる文章であっても、テロップ文字にすると違和感があるということもがあるのが、今難しいところだ。

MAスタジオを使うのか使わないのか?

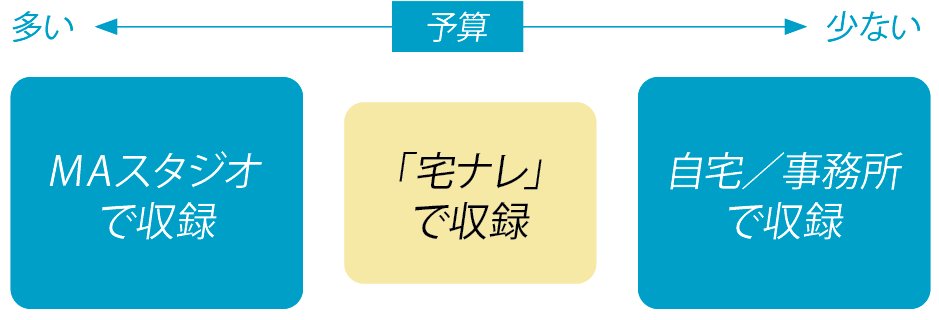

ナレーション原稿も決まり、ナレーターも決まり、次に収録という段階でMAルームを使うのか使わないのかという判断もある。鈴木さんはスタジオを使うことが多いという。最近では1時間1万円などスタジオ代も安くなっているし、明確な料金体系があり見積もりをとることができるので、できるだけMAスタジオを利用したほうがいい。しかし、地方などではスタジオそのものがなかったり、その場で社員にしゃべらせるという仕事もある。その場合はできるだけデッドな空間でそれっぽく収録して、そのデータをMAで処理してもらうというケースもある。

また、最近では自宅でナレーションを収録する「宅ナレ」(宅録とも言う)に対応するナレーターさんが増えたこともあり、事務所によっては「宅ナレ」でやってほしいということもあるだろう。

MAをスタジオでやってもらうメリットとしてはいくつかある。ナレーションを入れる段階で、クライアントに立ち会ってもらうことで、OK/NGの判断がリアルタイムにできること。企業ビデオであれば、イントネーションの問題だけでなく、専門用語、業界用語もある。ディレクターでも判断がつかないことは多い。ひとつでも訂正があれば、テキストの文字の直しとは違って、ナレーションそのものを録り直さなければならない。たとえば「宅ナレ」で録り直した場合、空間が変わると音質が変わってしまい、繋がらないという問題も起きがちだ。

もうひとつはMAルームであれば、複数の観点でチェックが可能なこと。多くの人の目と耳でチェックすることで間違いを防ぐことができる。イントネーションの問題も複雑だ。本職のナレーター以外で、特に東京に近い地域の出身者は微妙なイントネーションの違いに本人が気がついていないことも多く、修正が難しい。

「説明系ビデオ」であれば、リモート収録だったり、立会いなしでもいいかもしれないが、演出が入った作品はできるだけクライアントに立ち会ってもらってライブセッションっぽく作っていったほうがテンションがあがるし、結果的にいいものが生まれる気がすると言う。少なくとも撮影の段階と、ナレーションを入れるMAの段階の2回は立ち会ってもらうと良いだろう。

ナレーションを仕事で録るには、理想はナレーションブースが併設されたMAスタジオでの収録。クオリティが担保される。しかしどうしても予算が合わないという場合は、自宅や事務所に簡易的にナレーションを収録できる環境を作ってそこにナレーターを呼んで録るというケースも多いだろう。今はその中間、もしくはその代替として、ナレーターが自宅で録音してファイルをやりとりする方法も増えてきた。

▲MAスタジオでのナレーション収録の様子。機材のセッティングなどはエンジニアが行うので、ディレクターはCUE出しとOK/NGの判断をする。

▲MAスタジオでのナレーション収録の様子。機材のセッティングなどはエンジニアが行うので、ディレクターはCUE出しとOK/NGの判断をする。

ディレクションとは?

ナレーションを入れる段階でのディレクションについて。特に注意したいのはナレーターではなく、役者や素人を使う場合。プロのナレーターはどれだけ長い時間であっても一定の声質、速度感を保つことができるが、役者はそういうわけにはいかない。自分が喉が渇いてきているのかも判断ができないので、ディレクター側で判断して休憩を入れなければならない。自分の耳も疲れてくるので最初に録ったものを聞き返してみること。

ナレーションのパターンとしてどんな雰囲気で読めばいいのか、クライアントが判断に迷うことも多いはずだ。これがOKなのかどうなのか判断できない人は案外多いという。別のパターンはないですか? と聞かれ、それは具体的にどうしてほしいのかということがディレクターもナレーターも分からないというケースだ。クライアントは映像制作に慣れていないことも多く、気持ちや要望をうまく言語化できない。ディレクターのやることは、ふたつの選択肢を示して選ばせるということ。違うのであればそれとは別の選択肢を示すこと。それが話を分かりやすくしていく方法のひとつだ。そして、いま一度映像を作る目的に立ち返り、これを誰に聞かせたいのか、というところを確認してみる。ディレクションとは、道を示していって、決めてあげるということ。

これはよく勘違いしている人も多いが、多くのビデオグラファーはクリエイターとして映像を作りたいと思っているが、依頼してくるクライアントはかっこいい映像を作ってほしいと思っているわけではなく、あるサービスを世の中に広めたいと思い、その手段のひとつとして映像を選択しているのであって、映像作品そのものを作りたいわけではないのだ。そのことは肝に命じておきたい。特にナレーションが入る映像というのは、その傾向が強いはずだ。

映像ディレクターの仕事というのは、技術職でもなく、クリエイターでもなく、接客業、コンサルタントに近い。そう考えると映像におけるナレーションの位置付けはよくわかってくるかもしれない。

●VIDEOSALON 2021年4月号より転載