2014年に惜しくも閉館した吉祥寺バウスシアター。1927年から始まるその場所と家族の約90年の物語が映画化される。監督を務めるのは、バンド・Bialystocksのボーカルとしても注目され、映画と音楽の両ジャンルで活躍する甫木元 空。今回の映画の制作の裏側を話していただいた。

聞き手:編集部 一柳

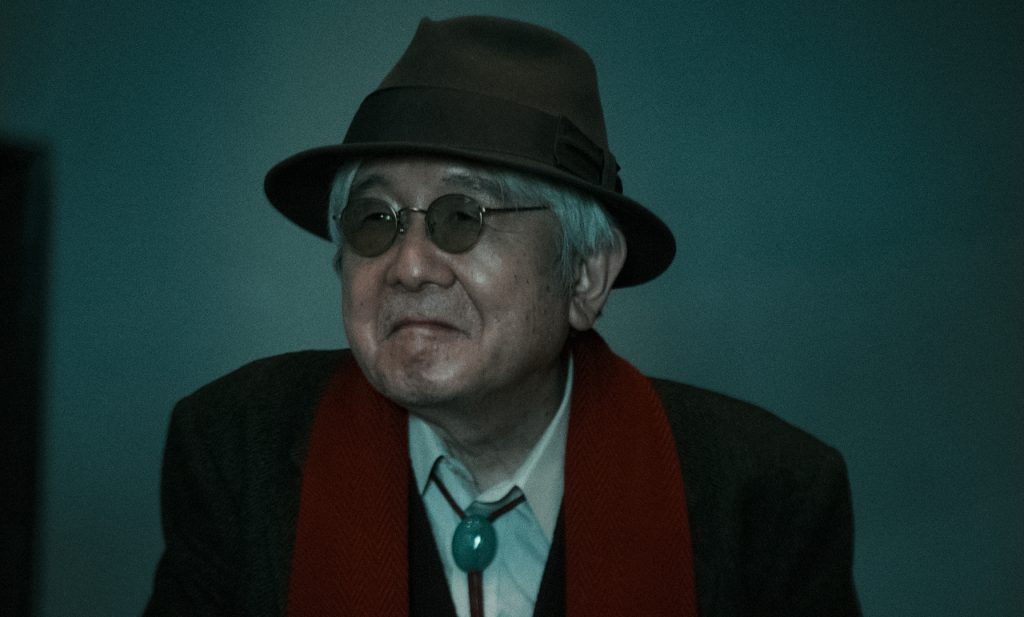

ヘアメイク=Chiaki Saga スタイリング=Kaze Matsueda

甫木元 空

ほきもと・そら_1992年埼玉県生まれ。多摩美術大学映像演劇学科卒業。2016年青山真治・仙頭武則共同プロデュース、監督・脚本・音楽を務めた『はるねこ』で長編映画デビュー。第46回ロッテルダム国際映画祭コンペティション部門出品のほか、イタリアやニューヨークなど複数の映画祭に招待された。『はだかのゆめ』(22)は、第35回東京国際映画祭Nippon Cinema Now部門へと選出。 2023年2月には「新潮」にて同名小説も発表し、9月には単行本化された。 2019年結成のバンド「Bialystocks」では、2025年4月に東京・国際フォーラム ホールA、大阪・フェスティバルホールでの公演も控える。

——『BAUS』を甫木元さんが監督するにあたって、2022年に亡くなった青山真治監督との関わりについては外せないと思います。

多摩美術大学映像演劇学科に入って3年のときに青山さんが赴任してきて、青山ゼミで脚本の書き方含めてさまざまなことを教えてもらっていたので、かなり影響を受けました。卒業制作は、亡くなった僕の父親が残したホームビデオを再編集したもので、エンドロールと同時に僕自身が弾き語りをするというものだったのですが、それを観た青山さんから「卒業したらどうするんだ? 脚本とCD(音楽)を作って持ってこい」と言われて。

それが『はるねこ』という映画(甫木元監督のデビュー作で青山真治監督がプロデュース)に繋がりました。その延長でBialystocksというバンドの活動にもなっていき、本当に音楽と映画の両方の位置を作ってくれた人です。

——その青山監督の脚本で進んでいたこの映画を甫木元監督が引き継いだということですか

脚本の骨格は青山版から崩していませんが、自分自身、青山さんの映画的な言語性を引き継ぐことは難しいなと思いました。約90年間の物語を2時間にまとめるにあたって、かなりパッチワーク的なシナリオだったので、一貫した筋を物語とは別の部分で見せられないと映画として成立しないなと。

青山さんは吉祥寺という土地にフォーカスしていたのを、自分は映画館を作った家族にフォーカスするようにポイントを変えました。家族のなかでリレーのようにアクションを反復して繋げていったり。あれほど歌うシーンのある脚本ではなかったのですが、戦前は労働歌やプロパガンダに使われた曲を、終戦後は家族の団欒のなかで少女たちが歌い始めるといったように、歌のあり方をはじめ、いくつかの流れを新たに付け足していきました。

——約90年間を描いていますが、過度なノスタルジーは感じさせないですね。

そうなってはいけないなとは思っていました。この脚本を読むと、映画館が閉まるとか、誰かが死ぬとか、終わりが描かれるんですけど、なんてことないシーンとして描かれている。終わりというのは必ず来ることですし、始まっていることもあるだろうし、すべての物事を平等に描いているのがこの脚本でした。

終わりの先にある明日というか、物事がひとつ終わっても続くことが絶対あるし、そこで途切れることもあると思いますが、それでもなお続いているものにフォーカスし続けていけたらいいなと思っていました。それがサネオの最初から言っている「あした」というものかもしれません。「あした」という言葉に内在している未来とか希望とか、今の世の中を肯定する何かがその言葉の中に入るといいなと思っていました。

——撮影と演出について考えたことはありますか?

手のアクションなども、人の顔みたいに全部平等に撮れたらいいよねという話をカメラマンと話すことから始まりました。物語と同じように終わりがあっても出会いがあっても、全部淡々と進んでいくような。

あと、アクションを単純に同じような構図で反復させています。動線と動き、カメラのポジションを大体同じにしてアクションを反復していくということだったり、少しずつカメラの視線が変わっていったりとか。現代パートは逆に、長回しにして公園にいる老人と同時間を観ている人が体験するといったように、時間の縮尺も変えながら90年を2時間で描くことができるといいのかなということは考えました。

あとは技術的なことを言うと、大正ガラスという本当に大正時代に作られたガラスをフィルター代わりにカメラの前に入れて、めちゃくちゃ変な歪み方をさせています。結構博打で誰も真似したくないと思うんですけど(笑)。ノイズというか、ボケや歪みが生じるので、人物も歪んでしまっているところもあるんですけど。

——監督として、このシーンはうまくいったなというシーンがあれば教えてください。

今回、ヤン・ドゥデさんというフランスの方にも編集へ入ってもらって、新たな発見がありました。ハジメがデカンショ節を歌いながら屋台の周りをぐるぐる回るシーン、それとサネオ夫婦が話をしながら歩いているシーンがあるんですが、もともとは分かれていたシーンで。それがシームレスに行ったり来たりする編集になっていたんです。

何をもとに繋げたのかというと、セリフのつながりでした。このシーンのこのセリフの後に別のシーンのこのセリフが来たほうが面白いんじゃないかとか、この歌の歌詞がここに来たほうが面白いとか、視覚的にこのアクションの後にこのアクションが来ると映画的なアクションの連続として見られるのではないかとか、着眼点が違うんですよ。自分が想像もしてなかったある種飛躍した編集アイデアはすごく面白かったですね。

——映画や映画館愛に溢れた映画は多いのですが、バウスシアターは、タイトルにも「映画から船出した」とあるとおり、映画好きな人向けの映画館ではなかったし、意外にも映画に思い入れがないのが不思議なところでした。

たしかに、単純に劇場としてあり続けただけだったと思うんですよ。映画はそもそも旅芸人が演劇をする場所を借りて始まったそうですが、そういう受け皿としてのハコを保ち続けただけで。だから爆音映画祭などの企画が提案しやすかったんでしょう。

まっさらな画用紙だったからこそ、個性的な人がどんどん集まって、ご本人もすごくまっさらな人として場所を守り続けたから、ある種カオスを生んで、本当に公園みたいなところになった。同時多発的にいろいろなことも起き、映画館という固定概念からどんどんはみ出すし。もしそれをコントロールしたら絶対そうはならないんだろうなと思います。だから面白い場所だったんでしょうね。

『BAUS 映画から船出した映画館』

2025年 3月21日(金)より、テアトル新宿ほか全国ロードショー

監督:甫木元 空

脚本:青山真治 甫木元空

音楽:大友良英

エグゼクティブ・プロデューサー:本田拓夫

プロデューサー:樋口泰人 仙頭武則 関 友彦 鈴木徳至

撮影:米倉 伸

照明:高井大樹

音響:菊池信之

録音:藤林 繁

美術:布部雅人

©本田プロモーションBAUS/boid

配給: コピアポア・フィルム boid

2024年/日本/ヨーロピアンビスタ/116分

公式HP:https://bausmovie.com/ 公式X:@BAUS_movie

VIDEO SALON 2025年 4月号から転載