生成AIとバーチャルプロダクションスタジオで撮影された香取慎吾『Circus Funk(feat. Chevon)』MV。同作で監督を手掛けたYPさんをはじめ、制作プロダクション・Cyber AI ProductionsのAIデザイナーのさいとうあいさんとAIアーティスト・中澤 勤さんに作品制作の舞台裏と、クリエイターのAIとの向き合い方、上手な付き合い方などについてお話を伺った。

構成・文●編集部 萩原

香取慎吾 「Circus Funk(feat. Chevon)」Music Video

⦅作品概要⦆香取慎吾さん主演ドラマ・フジテレビ系木曜劇場『日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった』主題歌のMV。制作ツールとして生成AIを駆使して、サイバーエージェントが所有する極AIお台場スタジオで撮影された。

ディレクター YP

SATELLITE8代表。あいみょんやずっと真夜中でいいのに等のMV制作で知られ、実写とCG・アニメを融合した映像が得意。

アートディレクター/AIデザイナー

さいとうあい

2018年にサイバーエージェントに中途入社。ビジュアルデザインをメインにアートディレクションを行う。

CGディレクター/AIアーティスト

中澤 勤

実写・CG・アニメ・ゲーム等の背景ビジュアル制作を20数年担当。現在はCGディレクターとしてバーチャルプロダクション撮影、AI×3D技術に従事。

AIディレクションへの挑戦

——なぜ本作にAIを導入することになったのでしょうか?

YP >AIクリエイティブの可能性を追求する、挑戦的な試みとしてスタートしました。AIを使うことが目的ではなく、「どう使えば面白い映像が作れるか」という視点で、新たな表現に挑みました。実はそれまでAIクリエイティブには全くタッチしていなくて、企画が決まってから猛勉強しました。

技術的なことというより、ディレクションとAIをどう紐づけていくかを考えました。間違いなくAIは今後クリエイティブ業界で必要不可欠になるという感覚があり、それを自分の中でちゃんと取り入れてディレクションしていかないと、今後生み出す作品のクオリティが下がり、時代に合わないものを世の中に出してしまうんじゃないかという危機感がありました。

——この作品は3月に公開されていますが、実際にはいつ頃作られたんですか?

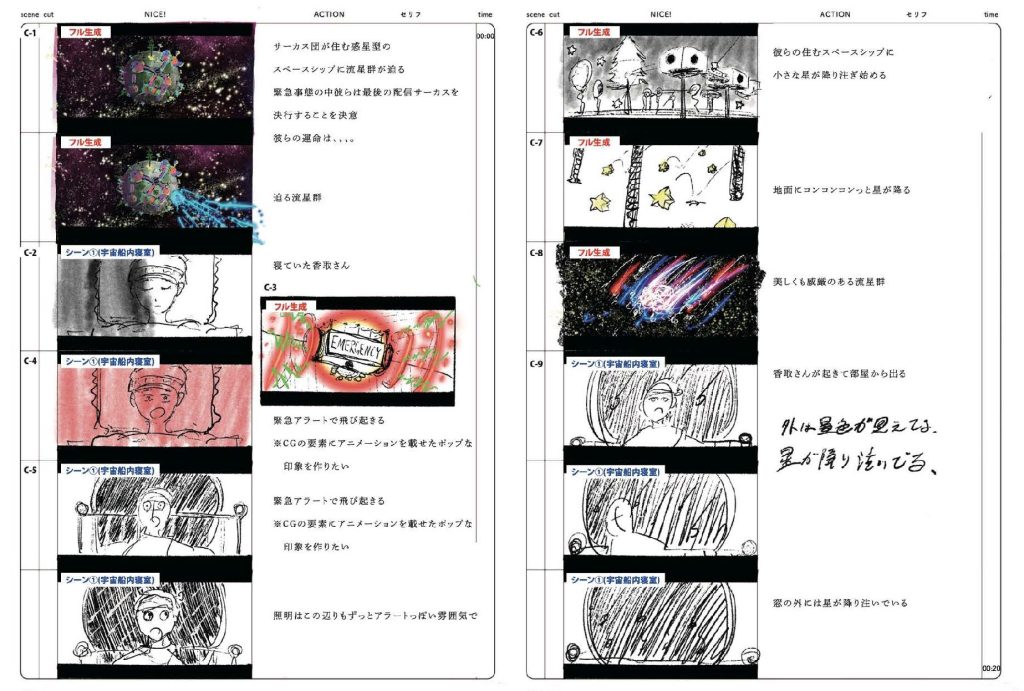

YP>コンテが上がったのが1月の末、2月の中旬に撮影をして、完パケが3月頭でした。プロダクションワークでいうと実質1カ月ですね。

AIクリエイティブの面白さと難しさ

——AIクリエイティブで一番面白かった点と一番難しかった点はどんなところでしょうか?

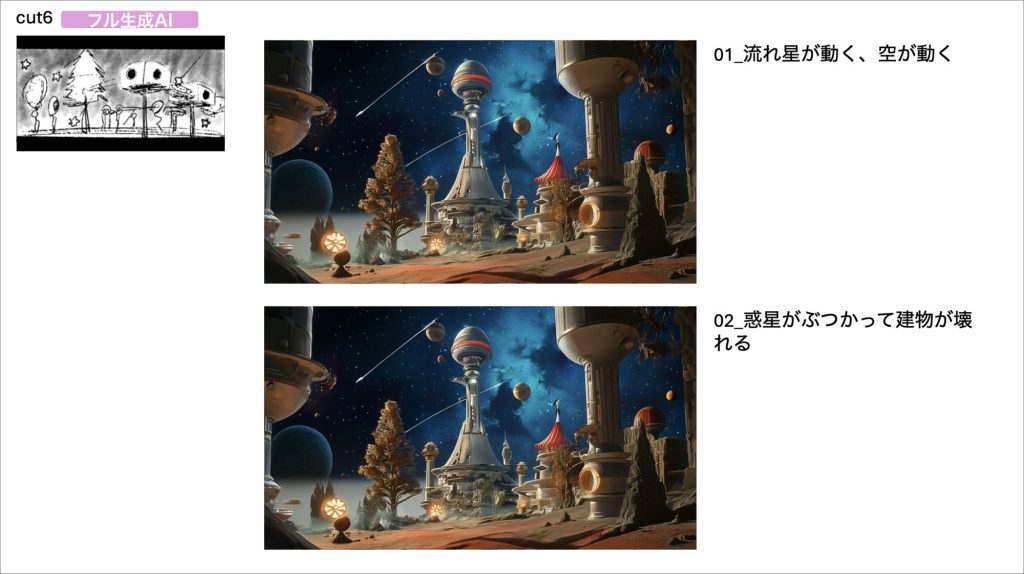

YP>面白かったのは最初のスペースシップに隕石が衝突しようとしているカットですね。あれはほぼAIで生成していて、「これガッチリ3Dでモデリングしてないですか?」と思うほどのクオリティでした。正直、このMVに取り組むまではAIを舐めていたし、どうせ無理だろうと思っていたんです。でも実際は実用レベルまで来ていて、「もう時代って本当に変わったな」という衝撃がありました。クリエイティブの進化をしないと本当に取り残されちゃうんだと思いましたね。

一番大変だったのは、隕石が上から迫ってくるカット。AIだけではうまくいかなくて、結局CGで細かく作業しました。人間なら「進捗が難しくて…」とか分かるんですが、AIだと「出せます、出せました、いや違います」みたいな感じ。AIは納期を考えてくれないから、人間が期限を切って「ここからは、もう人間の手でやろう」という判断をしなきゃいけない。そこの見極めが難しかったですね。

アートディレクターとCGクリエイターから見たAIクリエーション

——さいとうさんは、AIのビジュアルのディレクションをする上で大事にしていたことはありますか?

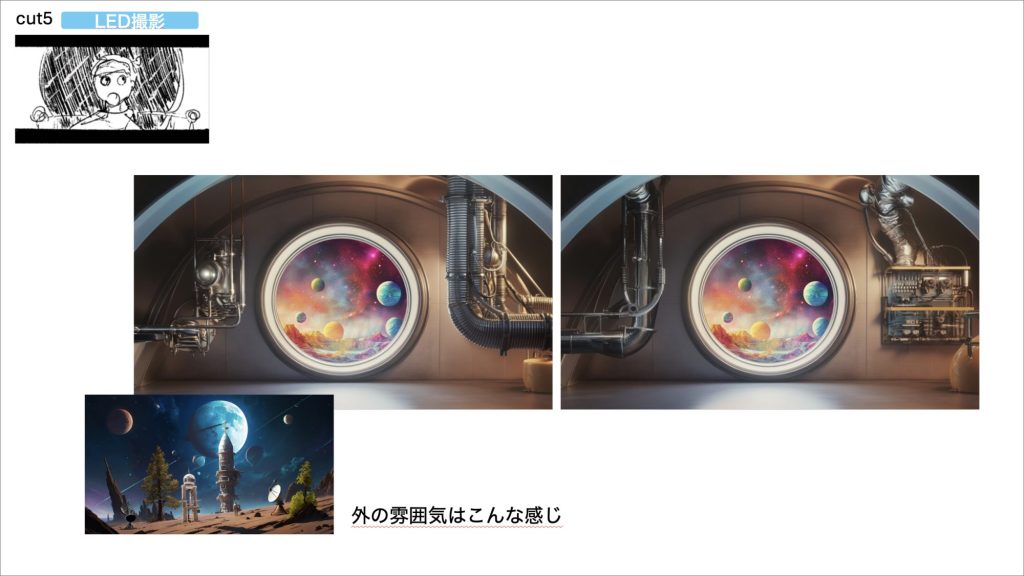

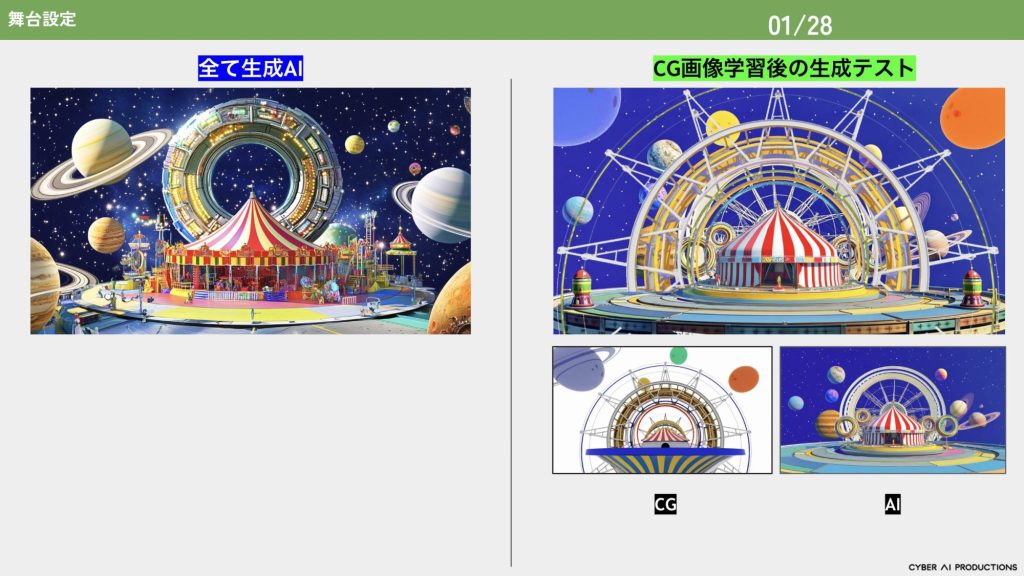

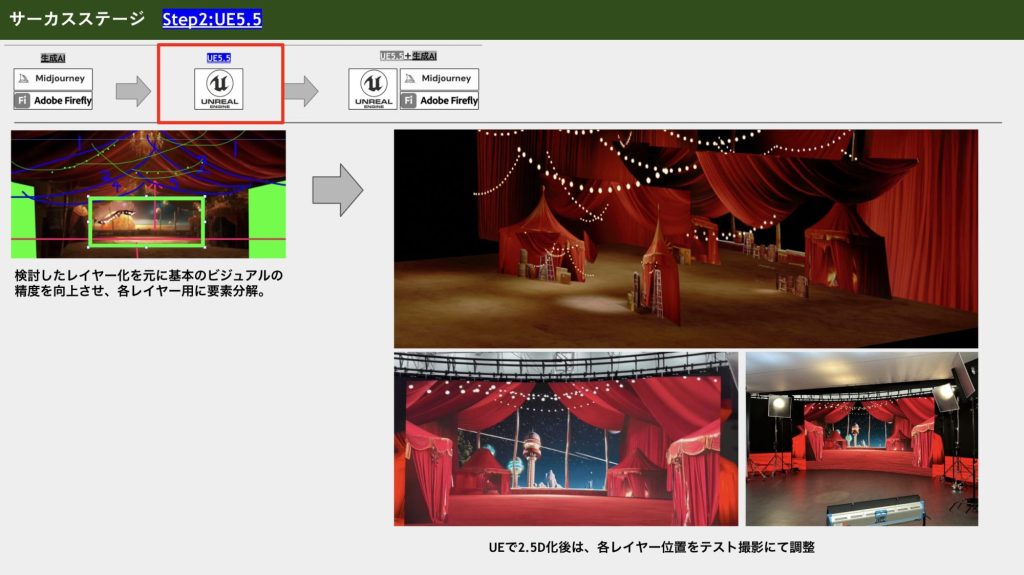

さいとうあい>今回のMVではAIのクリエイティブとお台場スタジオでのLEDに投影する背景の制作という2軸で進めていました。私がまずやったのは、監督のコンテを元に「こういう世界観ですか?」ということを、AI(主にMidjourney)で1枚絵として仮生成して、全体のトーンを合わせていくことでした。コンテだけだと質感や世界観が伝わりにくいので、1枚1枚生成して「そうです、ここはもうちょっとこうです、違います」みたいなやりとりを繰り返しました。普段のアートディレクションなら自分の引き出しから言えるんですが、今回は誰も分からない状態だったので、細かく細かく擦り合わせていきましたね。

——AIに言うことを聞かせるのは難しそうですが、どうやっているんですか?

さいとうあい>AIとか最先端なことをやっておいて、こんなこと言うのもあれなんですが、根性ですね(笑)。本当に思った通りに1発でいかないことのほうが多いので、どれぐらい執着して「違うよ、違うよ」と言い続けられるかという、わりと泥臭い部分ではあるかもしれないですね。

——中澤さんはCGクリエイターとしての視点から、生成AIの難しさをどう感じましたか?

中澤>難しさでいうと、監督やさいとうさんもおっしゃったとおり何回やったらできるかという予測ができないし、でき上がる映像のトーンを安定させることも今後しばらく難しいと思います。でも、今回関わって考え方が変わりました。AIだとサンプルやパターンをすごくいっぱい出せるので、何がいいかを追求できるのがすごくいいなと。

これまではリファレンスも自分で探さなければいけなかったけど、とりあえず生成してパターンを出して、そこから方向性を決めていく作業がしやすくなったんです。一度方向性が決まれば、「これがいいな」というものがあればそこからいかようにも展開できます。やっぱりCGでイチからモデルを起こすのは、映像の破綻もなく安定した映像が作れますが、それなりに時間がかかります。CGだけのクリエイティブとはまた違う楽しさをすごく感じました。

——AIクリエイティブのメリットはどんなところにあると思いますか?

さいとうあい>試行回数の多さですね。極限までイメージを完成形まで押し上げられるし、自分たちが予期していない絵が出力されることがあります。それが逆にいいねと。人間だと思いつかなかったけど、その変な解釈がいいねと思って取り入れてみる。新しい分岐が生まれるところで、可能性が拡張されていくのが今のところ一番ありがたいです。

YP>確かに。この精度がどんどん高まってエラーを吐き出さなくなると面白くなくなっちゃうんですけど、今のこのエラーの面白さをディレクションに活かすのはすごく有用だと思います。アイデアのイメージの出どころが全部違うんです。「どこからそれ持ってきたの?」みたいな。それをつなげるのがディレクションで、ディレクターとしては、わりとそこを楽しみにしています。

現場でのスタッフの連携とAI×LEDスタジオの柔軟性

——撮影で印象に残ったシーンはありますか?

YP>今回のMVでは、AIという手段を使うからこそできる、よりいい表現って何だろうと考えていて。特に1サビの車のシーンが、僕は今回のMVの中では最もうまく生成AIとLEDスタジオを同時に上手に使ってるんじゃないかなと思っています。車はセットで背景がLEDなんですが、車の窓にLEDの映像が反射していて、リアルな光で画作りできるんですよね。車のデザインも美術スタッフと話し合って作っていきました。

「LEDの映像は実際よりも3倍ぐらい速くして、スピード感を出したいんだけどどう思います?」みたいな話をチームの中でできるかどうかって、かなり複合的なスキルだと思っていて。AIだけを使える人だとだぶんできないんですよ、このカットって。

——美術さんもそうですけど、撮影・照明などいろんなスタッフとの連携が重要になりそうですね。

YP>極AIお台場スタジオのすごさは「こうしたいんです」という時に各チームがすごく連携が取れていることなんです。ちゃんと作ろうとすればするほど、アナログな力というか現場での基礎能力みたいなことが問われてくるなって思いますね。ちなみに、このカットではカメラに電動ドリルを取り付けて、手ブレの効果をつけているんですが、これって合成も大変になるし、グリーン撮影じゃできないんですよ。バーチャルスタジオだからこそできる手ブレのつけ方ができてるっていう。

——AIはもちろん、しっかりとした現場のノウハウを持ったスタッフだからできた作品なんですね。

YP>そうなんです。AIに理解があって、AIに対して前向きなことがプロダクションでは大事。後ろ向きな人がひとりでもいるとたぶん進まないんですよ。

——撮影での印象に残ったエピソードなどがありましたら教えてください。

さいとうあい>ここがAIやLEDの強みだなと思ったのが、撮影の時に監督が急にもう1シーン増やしたいって言ったんです。

YP>既に決まっている撮影とかロケ地を押さえている撮影現場であれば、もう全員がてんやわんやで「やばいやばいやばい」みたいな、「探せ探せ」みたいな、結構パニックになる状態ですよね。

さいとうあい>その場で生成してLEDに映し出してテストしてみたところ、「あ、これめちゃくちゃいいじゃん」みたいなシーンが生まれました。サムネイルにもなっているシーンですね。「増やしたい」で実際に増やせちゃうのが、かなりの技術の進歩。というか革命ですよね。試しに「こういう感じですか?」というのを15分ぐらいで出して、そしたら「1回映してみましょうか」ってなって、ライティングを調整したりして、「これいけるね!」みたいになったのが、AIとLEDスタジオの良さだなと感じました。従来だったら考えられないし、ロケだったら普通にみんな徹夜だったと思います。

YP>合成のデメリットって、後から合成するし、上がりが分からないところも結構あったりするんですが、撮影の時点でもうこういう世界観として映るというのが即座に分かるし、それがLEDのすごくいいところですね。背景も生成して、すぐパッとできたというのは、従来だったら考えられない作り方だなというシーンではありますね。

中澤>撮影当日は、LEDウォールに投影する背景と実際の美術セットとのバランスを取るために、現場で組まれたセットをスマホで撮影し、その写真をもとにAIでテクスチャや要素を追加生成しました。現場の状況に即した背景を、スピーディに作り変えていくことができたのも生成AIを活用していたからこそです。撮影当日に、その場の判断が即座にビジュアルに反映される環境は、従来のワークフローではなかなか実現できないものでした。各セクションとのやり取りも非常にスムーズで、AIを前提にしたチーム構成だったからこそ、このスピード感と柔軟性が実現できたのだと思います。

AI時代、クリエイターに必要なスキルとは

——これからのAI時代にクリエイターにはどんなスキルが必要だと思いますか?

YP>僕はAIを使ってクリエイティブする人にとって最も必要な能力は“審美眼”だと思っています。さいとうさんも中澤さんもAIで生成した画像やCGの中から僕に送ってくれるものは、100個作ったとしたら、たぶん10個も送ってないと思うんですよね。それを選別してくれている時点で、人の能力がかなり作用している。僕のところに来るまでにかなり選ばれてるんですよね。結局、AIはもしかしたら、デッサンとかと近い能力が必要で、基礎がないとうまく使いこなせないのかもしれないですね。AIクリエイティブと言っても、単なる手段で。結局鉛筆とかで上手く描ける人が強いみたいなことに近いような気がします。

さいとうあい>本当にそうですね。私もクリエイターだからこそAIを使ったほうがいいと思います。ただ、AIに頼りすぎる必要はないし、AIを使ってるからすごいとかは全くなくて。「使ったら何か良くなりそうじゃない?」ぐらいのテンションで取り入れられる柔軟性や想像力、コミュニケーション能力だったり、そういうものが全部複合的に絡まって、いいクリエイティブができるんだろうなって思っています。

中澤>やはり監督も今言ってたように選び取る力とか、何が良くて何がダメなのかをちゃんと伝えられるかが重要だと思います。ひとりで作ってるわけでもないので、ちゃんと伝えて「こことここを合わせたら良くなるんじゃないか」みたいな想像力のところは、まだまだAIは人間を超えられないんじゃないかと思っているので、AI時代でもクリエイターとしてそういうところは大事にしていきたいなと思います。

——今後こんなふうにAIを活用して映像を作ってみたいという展望はありますか?

YP>全ての作品をより良くする方法として、AIっていうのはかなり身近になっていくんだと思いますね。今後挑戦したいのは、やっぱり映画ですかね。実際にセリフとか、ちゃんと流れがあるルール、映像のクリエイティブに応じたAIの使い道みたいなことを自分でも研究をしていこうかなと思っていて。現状だとたぶん、まだ人を思い通り生成するのは苦手なんですよね。その人をしゃべらせるとか。

例えば、動きの激しいアクションだったり、そういったものだったらAIでさらに表現を拡張できるかもしれないなと思っています。AIだからこそ今までの技術的に無理だった側面が解決できるよねっていうことは研究していきたいですね。自分のスキルではできなかったアニメ的な表現とか漫画的な表現みたいなことを、AIを使うことによって実写と融合するような表現などにもトライしていきたいなとは思っています。

●VIDEO SALON 2025年8月号より転載