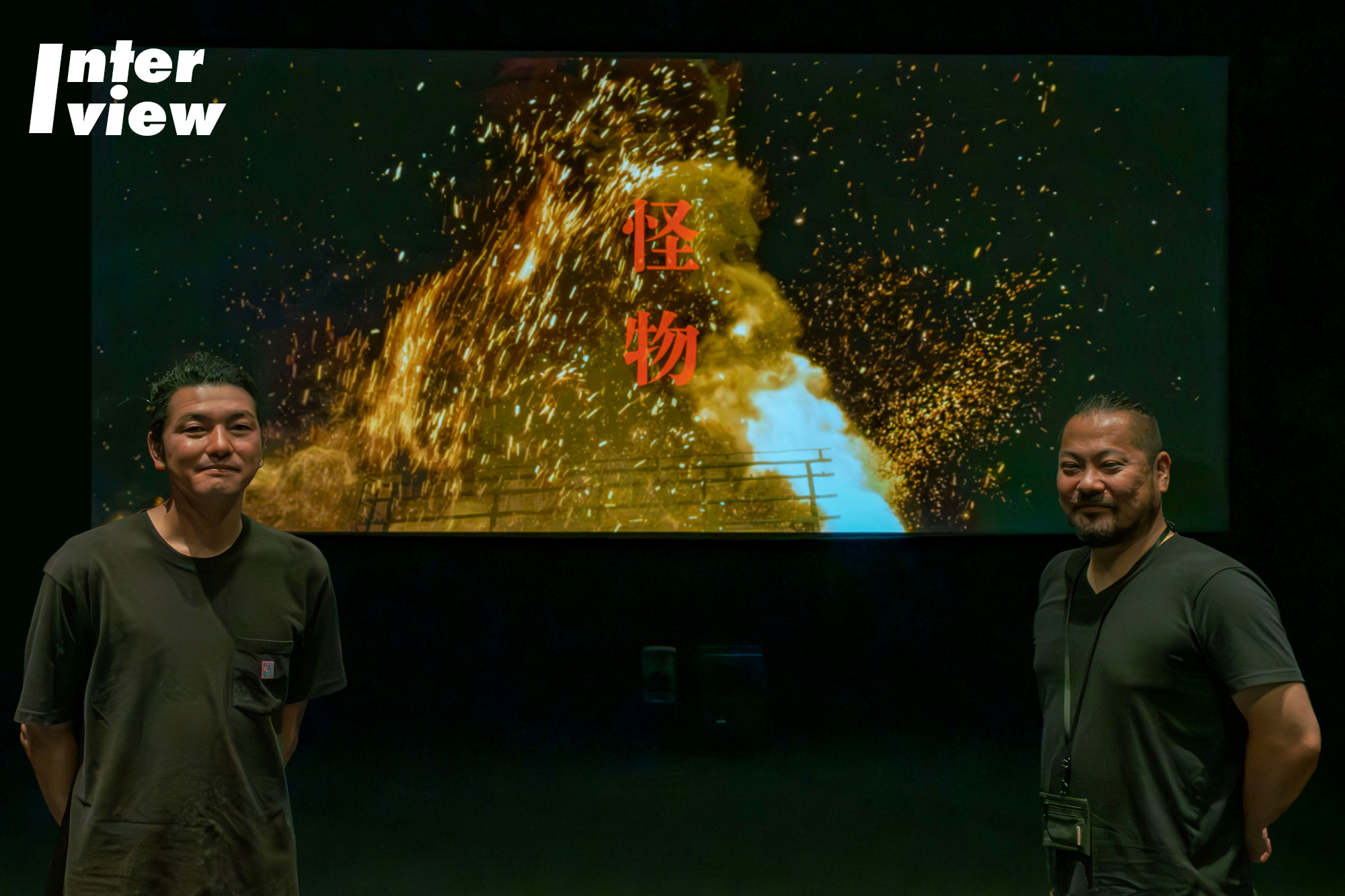

6月に公開され、第76回 カンヌ国際映画祭で脚本賞、クィア・パルム賞を受賞した是枝裕和監督作品『怪物』。本作のカメラマン・近藤龍人さんとカラリスト・佐竹宗一さんのおふたりに撮影の裏側やルック開発のプロセスについてお話を伺った。

取材・文●編集部 萩原

『怪物』

『万引き家族』でカンヌ国際映画祭パルムドールを受賞した是枝裕和監督が、『花束みたいな恋をした』『大豆田とわ子と三人の元夫』などで人気の脚本家・坂元裕二によるオリジナル脚本で描くヒューマンドラマ。

CAST●安藤サクラ 永山瑛太 黒川想矢 柊木陽太/ 高畑充希 角田晃広 中村獅童 / 田中裕子

STAFF●監督:是枝裕和/脚本:坂元裕二/音楽:坂本龍一/製作:市川南、依田巽、大多亮、潮田一、是枝裕和/エグゼクティブプロデューサー:臼井央/企画・プロデュース:川村元気、山田兼司/プロデューサー:伴瀬萌、伊藤太一、田口聖/ラインプロデューサー:渡辺栄二/撮影:近藤龍人/照明:尾下栄治/録音:冨田和彦/音響効果:岡瀬晶彦/編集:是枝裕和/美術:三ツ松けいこ/セットデザイン:徐賢先/装飾:佐原敦史、山本信毅/衣装デザイン:黒澤和子/衣装:伊藤美恵子/ヘアメイク:酒井夢月/キャスティング:田端利江/スクリプター:押田智子/助監督:森本晶一/制作担当:後藤一郎/配給:東宝、ギャガ/制作プロダクション:AOI Pro./製作:「怪物」製作委員会

©2023「怪物」製作委員会

フィルム撮影の予定を方向転換。デジタルでフィルムのルックを目指すことに

――近藤さんは是枝監督と組むのは今回で2作目になりますが、おふたりとも、それぞれどういった経緯で今回のオファーがあったのでしょうか。

近藤氏:前作の『万引き家族』(2018)が公開になったあと、2019年に是枝監督から声をかけてもらったのが最初です。『万引き家族』はイマジカでフィルムを利用して仕上げをしたんですが、今回はこちらの東映デジタルセンターで仕上げをしたいと監督とプロデューサーに提案して、カラリストの佐竹さんに加わっていただくことになった次第です。そもそもは2020年に撮影を開始する予定で、シナリオももらって動き始めていたんですが、直後にコロナ禍に入って撮影が延期になってしまって……。

――東映デジタルセンターを選んだポイントは何だったのでしょうか。

近藤氏:以前にも東映デジタルセンターで仕上げをしたことがあったので、その時の経験と感触から 今回

はここでやりたいと考えました。是枝監督はもともとはフィルムでの撮影を目指していたんですが、撮影すべき内容考えるとデジタルでの撮影も合わせて進めていかなければならないと監督には提案しました。フィルムとデジタル、共にしっかりとした考えをもった佐竹さんとともに作ってみたいと考えたのが理由です。

▲『怪物』のカラーグレーディングが行われた東映 東京撮影所内 にある東映デジタルセンターのグレーディングルーム。映画館さながらの6mスクリーンで映像を見ながらカラーグレーディングの作業を進めていく。

――それまで佐竹さんと一緒に仕事をしたことは?

近藤氏:佐竹さんとは、この作品の前に石川慶監督の『ある男』(2022)という作品を一緒にやっています。 その前にも1作、 10年くらい前に熊切和嘉監督の『莫逆家族―バクギャクファミーリア―』(2011)という作品もやりましたね。ちょうど東映デジタルセンターができてすぐの頃です。フィルムではなく発売されたばかりのARRI ALEXAを使った作品で、まだデジタルでのカラーグレーディングを勉強中だった僕は、ここのセンターで時間をもらいながら仕上げをした記憶があります。

そのときの良い感触をずっと覚えていたんですが、いろいろあって、東映デジタルセンターに戻ってくる機会が長いことなかったんです。でも、そこから10年近く経って東映製作の作品に関わった際に、もう一度ここで仕上げるチャンスがめぐってきました。僕はそれまでイマジカでの仕上げが多く他のラボでの仕上げの経験が少なかったので、この先困るんじゃないかと思っていたんですよ。映画の仕上げが劇的に変わっ ていく中で、自分の幅を広げるためにも、いろいろな場所で勉強してみるべきだと考えていたタイミ ングでもありました。そこから何回か東映デジタルセンターに仕上げをお願いする中で、個人的に仕 上げの方法や取り組み方についての考えを蓄積し、整理していくようになりました。最近では立て続 けに3本、ここで佐竹さんに仕上げをお願いしています。

――『怪物』の制作にあたり、 是枝監督から撮影やルックに対しての要望などはありましたか?

近藤氏:是枝監督はフィルム的なルックと、フィルムカメラを使ったときの現場の進み方を一番気持ちよく感じているのだと思います。だから今回も最初はフィルムを使う予定で、撮影直前までフィルムでテスト撮影をしていました。でも、諸処の事情があってそれが難しくなり、最終的には『怪物』という作品にとって何が一番大切なのかを考えることになりました。ルックの理想を優先してフィルムでやるのか、それともデジタルを選んで現場で使える時間を増やすのかという二択です。監督としては、せっかく素晴らしいロケ地、素晴らしいキャストと一緒に仕事をするのだから現場での時間を優先したい。そのほうが絶対に作品も豊かになるという判断になり、そこからがらりと方向転換してデジタルカメラで撮影することになりました。

ただ、監督的にはフィルムでテストしたときの感触がすごく良かったこともあり、デジタルでもそのときの印象をなるべく残しつつ、質感や色に関してあまり違和感がないようにやっていこうという意識でスタートしました。

佐竹氏:そうですね。カメラテストは35mmのフィルムカメラとデジタルカメラの両方で撮ってあったんですが、そのおかげでフィルム撮影の結果をリファレンスとして使えたのが大きな利点でした。今回はそれをもとに、監督や皆さんがテストで見たフィルムの印象に極力近づけるような形で仕上げていったという感じですね。

――ちなみにテストで使用したフィルムは?

近藤氏:そのときはKodak VISION3 500Tと、デイシーン用にKodak VISION3 200Tを使おうと考えていました。

カメラテストの結果をもとに、最終形のイメージを全員で共有しておきたい

――いろいろやり方はあると思うのですが、今回はシーンごとにシナリオに合わせてルックを変えている部分などはあるのでしょうか。

近藤氏:本作は回想があり、章立てになっているという特徴があるので最初はいろいろ考えたりもしたんですが、撮影場所がもともと持つテイストのほうが強いというのもあって、章ごとに色の方向性を変えるというようなことはしませんでした。現場で仕上がったものを、現場の雰囲気を活かしたまま作っていった感じです。

――ルックを作る上で、照明部、美術部、衣装部など、他の部門の方と連携することはありますか。

近藤氏:人それぞれ違うやり方があるかもしれませんが、僕の場合はカメラテストをやり、グレーディングを経て頭にあるイメージを映像として形にしたうえで、その結果を撮影前に他のスタッフと共有しておきたいという考えです。例えば、「今回はこのくらい色が出ます」とか、「衣装さんが考えているこの服の青はこういう色に見えます」と、事前に目で確認できればそれが一番手っ取り早いし、各スタッフの狙いがずれなくなります。照明部にとっても、実際に立ち会って撮影したうえで、自分たちがライティングで出したい色がスクリーンではどう見えるのか事前に確認できるという利点があります。

それに、他の作品の映像やイメージを言葉で表現したものをリファレンスにしようとしても、最終的に現場で目指すものとはどうしても違ってしまったりするんですよね。だからカメラテストは許される限りやっておきたいですし、自分が携わる作品ではそこを大切にしています。

――それは映画業界では標準的なやり方ではないのでしょうか。

佐竹氏:現場によっていろいろですが、でも近藤さんが話したようなことはフィルム時代からずっと続いている伝統的なやり方ではあります。今みたいにモニターで簡単に確認できるわけじゃなく、実際に撮ってラッシュを見て、そこで初めてどんなものを作っているかを共有できた時代。それと同じですね。今はグレーディングの段階でいろいろ変えることができちゃうから、撮っているときに見たものと最終的に仕上げられたものが、良い意味でも悪い意味でもかなり違うものになることがあります。そういうやり方を選ぶ人もいますが、この組は撮影中からずっと最終形のイメージを共有しながらやっていく。現場のみんなが同じ方向を見て仕事できるという点で、こういうテストは重要になってくると思いますね。

メインのVENICEにはアナモレンズを合わせ、サブのRonin 4Dはリモートオペレート

――本撮影ではメインカメラにソニーVENICE、サブカメラにDJI Ronin 4Dを使われたということですが、カメラテストを経て、撮影用のLUTを作って現場でイメージを共有するというフローでしょうか。

近藤氏:カメラテストを経て、最終的には佐竹さんに2パターンのLUTを作っていただきました。デイシーンの現場モニタリング用と、ナイターの現場モニタリング用です。Ronin 4D用のLUTも作ってもらったんですが、そちらは時と場合によってたまに当てはめるか、モニタリングのためにREC 709の標準的な色域で見るという程度で、基本的にはソニーVENICEをメインに運用していきました。現場ではそのLUTを当ててモニターを見てもらい、撮影部のチーフが露出を計測したり、照明部が色を見たりというように、その見た目を一つの基準にしてやっていきます。もちろん、その段階で足りていない部分やコントロールしきれない部分は監督に説明して、「ここは後からグレーディングでこういうふうにします」と最終的な仕上がりをイメージできるように進めました。

――メイキングの写真を拝見すると、Ronin 4Dはカスタマイズされていましたよね? あれは自作ですか。

近藤氏:あれは特機部さんにお願いをして作ってもらったものです。2人が歩いてくる場面で人物につけて

カメラを引っ張っていきたかったんですが、足元が悪く、手で持って引っ張りながらスピード感と安定を両立させるのが難しかったんです。まだ使い始めで自分も撮影部もそこまでオペレートに慣れていなくて。ある程度スペースがある場合はそういうオペレートもできたと思うんですが、狭くて足元が悪い場所では後ろ向きに歩きながらカメラを安定させることが難しかったのです。

それで考え出したのが、1人がカメラを持って前方と足下を見ながら距離感だけを意識して歩いていき、後方でもう1人がリモートでオペレートしながら撮影するやり方です。落ち着いてオペレートできるうえに高さをキープしやすく、一番安定する方法だと思いました。この形状だと衝撃も多少吸収されますし、通常は低姿勢で引っ張るのは難しいんですが、これなら低く入りたいときもバーを下げるだけで普通に歩いていけます。他のカメラでは無理で、4Dのケーブルがあって初めて行き着いた発想ではありますね。

――そういうアイデアもカメラテストで湧いてきたんでしょうか。

近藤氏:いえ、あれは撮影が始まって少し経ってからですね。機材をお借りするのがギリギリになってしまって、事前のテストが充分にできなかったんです。ただ、監督が撮影期間を少し長めに設定してくれていたので、現場に臨んでからも試行錯誤する余裕があり、こうしたら使いやすいんじゃないかと自分で触りながら更新していった感じです。

――Ronin 4Dはメインカメラとはどう使い分けていましたか。

近藤氏:そこまで多くないですが、Bカメとして使うこともありました。今までだったらスペースがないと

きは無人の定点固定カメラになるところですが、Ronin 4Dならリモートでオペレートしながら撮影をすることができたので、メインカメラのアングルに影響が少なくすみました。

――メインカメラの選定基準をお聞きしたいのですが、今回は撮影に時間をかけたいという意図でデジタルになったわけですよね。他にもデジタルカメラがいろいろある中で、VENICEになった決め手は何ですか?

近藤氏:佐竹さんと一緒に仕上げをした前の2作品を含め、ここ数作品ではVENICEをメインカメラに使うことが多かったんです。そこで蓄積された経験値を考えて選定しました。

――ALEXAとはワークフローにどのくらい差があるんでしょうか。

佐竹氏:RAWの形式が違いますし、細かい差はいろいろあるんですが、基本的にRAW収録でやるという点では一緒です。ただ、VENICEは結構素直なんですよ。カメラテストで露出違いの段階チャートを見てみると、VENICEは癖がなく明るくなっていったり暗くなっていったりする。フィルム調に仕上げをする作業の中では、そこがすごくやりやすいと思いましたね。

――レンズはARRIのMaster Anamorphicも使われたそうですが、こちらはなぜ?

近藤氏:VENICEはセンサーサイズの大きさが売りだと思うんですが、絵作りの幅が広がると思っていろいろチャレンジしているうちに、逆に深度感の面で困る部分がでてきてしまったんです。複数の人物が動きながらする芝居を長回しで捉えることが多いのですが、どうしても画がボケてるように見えてしまうことがあるんです。そのせいで撮れるアングルが限られてしまうことがありました。

それで、いくつか個人的にテストをしてみました。そのままラージフォーマットで撮る場合と、Master Anamorphicをつけて撮る場合、4Kをクロップして普通のスーパー35mmサイズのセンサーにして撮る場合。この3パターンで深度感にどう差がでるかを見てみたところ、Master Anamorphicとの組み合わせが自分としても一番扱いやすく、今回の作品と合っているなと思ったんです。すごく癖がなくて、レンズとしてはすごく優秀だと感じてますね。

――Ronin 4DではキヤノンのNewFDレンズを使ったそうですね。

近藤氏:メインカメラが先ほどの組み合わせに決まったので、普段自分が使っているフィルターワークも含めてカメラテストを行い、そこで出来上がった映像の質感――色というより質感ですね、これにRonin 4Dを寄せていこうと計画しました。ですが、もともと借りていた純正レンズとの組み合わせと比べると質感にかなり差が出てしまったんです。そこをどう埋めるか考えたときに、レンズの重さ、すぐに用意ができるかなどを考慮して出した候補の中で一番相性が良かったのがFDレンズでした。

――よくそこにたどり着きましたね。

近藤氏:でも、そこまでレンズの選択肢自体がなかったんですよ。他の方々はグレーディングで質感を変えるのかもしれないですが、僕は素材の段階で極力近づけておきたい。その点ではやはり、カメラテストがすごく参考になりました。カメラテストの段階で深く探っておくと、そこで足りない部分や、自分が重要視する要素がわかりやすくなるんです。撮影から半年近く経って仕上げをする際も、カメラテストの記憶やそこで大事にしていたことを思い出しながらやると作品が大きくブレずに済むような気がします。

あと、自分の中で経験が足りないことについては、佐竹さんに「こんな感じですかね」と訊きながら試行錯誤しています。こういう大きなところでカラリストの方と一緒に仕事をするメリットとしては、やっぱり、その方の経験を作品に活かせることだと思います。カメラマンは関われる作品数がそこまで多くならないじゃないですか。でも佐竹さんは年間を通していろんな作品を仕上げ、たくさんの映像を見てきている。その経験値をごっそり持ってきて、この作品にも活かしてもらえているんです。

解釈を左右するラストシーンをどう見せるべきか試行錯誤した

――撮影とカラーグレーディングそれぞれの観点で、印象に残っているシーンがあれば教えていただきたいです。

佐竹氏:僕がパッと思いつくのはやっぱり、ラストシーンですかね。ふたりが走るところをどのくらい明るくするかとか、結構悩んだシーンなんです。何が一番はまるのかをいろいろ試してみて……。この「はまる」というのは、物語の最後のシーンとして「どちらにしたらこう見える」という解釈に関わる見え方の問題です。何度か編集の変更があって印象が微妙に変わっていく中で、グレーディングの面ではラストの見え方をどの方向に持っていくべきなのかを何度も試行錯誤しました。そこがすごく良かったし、印象に残っていますね。

グレーディングに関しては、基本的にはテストで作ったフィルムトーンをベースにして大きく変えてはいないんですが、あのシーンは明るさや色の出方を変えるだけで、ふたりがどうなったかという解釈が変わるくらい印象が変わってくる。だから、編集がどんどん変わる中で「前はこうだけど、今はこう。このくらいのバランスにするとこういう解釈に見えるよね」というようなディスカッションを重ねていきました。大幅にトーンを変えるわけではなく、本当に微妙な変更なんですけど、でもそれで全然印象が変わってくるんだというのが自分でも実感できた部分です。たぶん、グレーディングの部屋にいない人からしたら、何が変わったのかわからないレベルかもしれません。でもずっと流れで見ていると、ちょっとした明るさの違いでも差が出てくるんですね。

――今回は何回か編集の変更があったということですが、グレーディングに入るのは基本的にピクチャーロックされた後ですか?

佐竹氏:基本はそうなんですが、ピクチャーロックと言いつつも変わることはあります。オールラッシュと言って、編集がAVIDで作業して「これで固まった」となったものをみんなで見る段階があるんですが、そこからグレーディングまでの間に少し期間が空いたりすると、僕の手元に来た映像がオールラッシュのときと違っていたりするんです。今回は一度フィックスされた後にも何度か編集の変更があり、最終グレーディング直前にも少し変わったので、そこから受ける印象の違いをどう解釈すべきなのか悩んで、近藤さんと相談しながらやっていった次第です。

近藤氏:監督も最後までいろいろ考え続けたということが、今回の作品の特徴的な部分じゃないかなと思

うんです。僕はまだ2作品しかご一緒していないですが、『万引き家族』のときはプロデューサーから事前に「是枝監督は最後まで編集で悩むよ」と聞いていたのですが、グレーディング直前に大きな変更はありませんでした。でも『怪物』では、監督自身が何度も何度も手を入れ、いろんな完成形を模索して、いろんなことを試されたんです。そのことによって、グレーディングの考え方を大きく変えたところはないですが、本当に細かい部分の調整を! 時間をかけてやらせてもらった結果、自分たちの中でも観客の方々の中でも、当初とは違う印象が生まれていると思います。

今のCGが入る作品の性質上、後から少し絵が変わるのは仕方がないことだとは思うんですね。たとえば火事が起こるシーンなんかも、ピクチャーロックのタイミングでは監督はCGが入った絵を見ていないんですよ。そこにCGが入ってきてやっと、前後のカットの尺を長くしようとか、この印象的な絵のあとはどうしようと考えられるわけで。そうやって編集を変えることで作品が良くなるなら、我々は対応するだけです。

――近藤さんが撮影で思い出深かった場面は?

近藤氏:印象深いシーンに関しては佐竹さんと同じラストシーンです。撮影自体に関しては、Ronin 4Dをサブカメラにしたことで武器がひとつ増えたのが良かったですね。最初はフィルムでやろうと思っていましたが、撮影がデジタルに変わったことで得られた利点もたくさんありました。今まではフィルムでやろうと思ったら大がかりになりすぎるから我慢していたこともできるし、デジタルなら前日に浮かんだアイデアや前のシーンを受けてパッと思いついたことを試すことができる。そういう柔軟性が個人的にはすごく助かりましたね。

たとえば、全カットとまでは言わないまでも、最初から絵コンテが揃っている現場なら事前に何が必要かは明確に共有できるんです。このカットにはこれが必要で、ここは絶対クレーン、ここはリモートヘッドが必要でとか。一方、『怪物』の場合は、「今これを残しておかないと映画がダメになってしまう!」と思えるような、現場だからこそ生まれる瞬間を大切にしていました。それまでは引きで撮ろうと考えていたけど、このシーンはもっと寄って撮影したほうが芝居がずっと良くなるんじゃないか。そういう現場でパッと湧いた発想にすぐ対応できるのがRonin 4Dの強みでした。実際、「このシーンは良かったよ」と監督に言ってもらえる場面も多々あったので、今回の選択肢は間違ってなかったと思います。

ラストシーンに関しても、あそこは撮影スケジュールが半日しかなく、本来ならもっといろいろ割り切って諦めなきゃいけなかったと思うんです。でもRonin 4Dを使えばあれもできる、これもできるという発想があったからこそ我慢せずにチャレンジができて、素晴らしいシーンにつながりました。

デジタル時代だからこそ現場での工夫が画に違いを生む

▲カラーグレーディングはBaselightで行なった。

――VENICEとRonin 4DはそれぞれソニーのRAW、ProRes RAWですよね。

近藤氏:そうですね、Ronin 4DのほうはProRes RAWで、東映デジタルセンターで仕上げるときはProRes RAWに対応しているBaselightを使ってやりました。

佐竹氏:DaVinci ResolveだとProRes RAWが読めないので、他のアプリケーションで変換をかけなきゃいけないですよ。VENICEとRonin 4Dでは形式が違うわけですが、先ほど近藤さんが話した通り、レンズとかフィルターワークでかなりルックを寄せて撮ってきてもらっているので、そこの統一に関してはそんなに苦労しませんでした。特に今回は自然の多い場所での撮影が多かったので、なおさら合わせやすかったです。

――近藤さんのフィルターワークは、具体的にはどんなことを?

近藤氏:僕はレンズ前にフィルターを入れて作品のトーンを作るのが撮影の基本になっていて、もう長いことそのスタイルを続けています。市販の製品に加えて自作のフィルターも使っていて、極端な効果のものから、今回のようにそこまで強くはないが明らかに効果があると感じられるものまでさまざまです。最近は話を聞いていると「もうフィルターは入れてないよ」という方もいるんですけど、僕は最初にフィルターを入れておくほうが全体的に統一感がでると感じていて、今回も使ってみることにしました。

『怪物』で使用したフィルターは、色が入っているものと入っていないものを合わせて3枚くらいですね。昔からあるものですが、「ネット」と呼ばれる服飾用の黒い紗のような素材で自作したフィルターを種類違いで揃えています。それをかけると画が少しポワっとして、ディフュージョンに近い効果が出るんですよ。フレアが入りやすくなったりハレーションの形状が変わったりという作用もあって、扱いはかなり面倒くさいんですが、生の画より雰囲気が良くなると感じています。

――あえて現場の段階で調整しておくんですね。

佐竹氏:今は誰もが同じカメラ、同じレンズを使ってるわけじゃないですか。だから、工夫をしたいなら現場で試してみるしかないんですよ。そういう工夫は簡単に再現できるものではないし、現場でやるからこそ生まれる何かがある。今は後処理でいろいろできる時代だから、そういう工夫はだんだんなくなってきていますが、近藤さんのその姿勢が画に違いとして現れているんだと僕は思いますね。

近藤氏:それに後処理でやろうとすると、どこが到達点か自分でも見失って悩んでしまうことがあるんですよ。グレーディングでできることを知れば知るほど、後でやるより、現場でできることはやっておけばいいと僕は思っています。

佐竹氏:僕の立場からすると、撮影のときに最終的なイメージを持っているかどうかは仕上がりの質に大きく関わるんですよ。後処理でいろいろ試すこともありますが、そうすると撮影時の目的を忘れて表面的な調整にとどまり、作品に適しているとは言えない別物の画になってしまうことも多い。逆に、撮影の段階からみんなでイメージを共有できている画は、その作品らしさが明確に伝わってくるし、グレーディングのしやすさも段違いなんです。

――現場の段階からいろいろな工夫をされていることがわかりましたが、そういった発想を広げるために普段から意識してやっていることはありますか?

近藤氏:何かやってみたいときはまず佐竹さんに相談してしまいます。「今回はこういうふうに考えてるんですが、デメリットはありますかね?」というように。あとは展示会など、何か話が聞ける場所があれば積極的に行くようにしていますし、カメラマンの友達や知り合いが増えてきたので、その辺で情報交換することもあります。

最近は映画にどんな機材が使われたかの情報をすぐ調べることができるので、何か映画を観たあとも、その作品の技術的な情報と自分の経験を照らし合わせて、「どうしてこうなるんだろう」「こんなふうになるのか?」と想像してみることもありますね。

――佐竹さんはグレーディングの引き出しを増やすためにやっていることはありますか?

佐竹氏:いろんな作品を観たり、いろんな仕事に関わるというのもインプットの一部ですが、アイデアの引き出しはたぶん、もっと違うところから来ている気がするんですよね。それこそ本とか、旅行先で見た風景とか、家族で博物館に行ってたまたま見た何かとか、そういう映画と関係のないものから受けるインスピレーションのほうが多いかもしれません。あとは人との会話からもヒントが見つかったり。そういうものがすぐ引き出しになるわけじゃなくて、少しずつ蓄積されていった結果、どこかで繋がってアイデアになるんだと思います。

●ソニーVENICE

https://www.sony.jp/ls-camera/products/VENICE/

●DJI RONIN 4D