Mavic 4 Proを導入して半年。

広告や映像制作の現場で実際に使い込み、その“本当の実力”が見えてきた。

スペック表の数字よりも、現場でどう動き、どんな画を生むのか──。

今回は、カタログには載らない「Mavic 4 Proの現場解像度」を記してみたい。

レポート●イナダユウキ(コマンドディー)

Mavic 4 Pro の発売から約半年。

この間、いくつかの撮影現場で実際に運用してきた。結論から言うと、Mavic 4 だけで全てをこなせたということはなく、Mavic 3やInspire 3を現場に応じて使い分けてきた。

今回はカタログには載らない現場視点の使用感をまとめてみた。

センサーをフルで利用した縦動画が想像以上に便利

SNSや広告現場では、縦構図の即応性が強みになる

Mavic 4 Proじゃないとできないこととしては、カメラ自体が90度回転しての、縦動画撮影が可能になったことだ。

いまや多くの現場で縦フォーマットが求められつつある。これまでは編集段階でクロップして対応していたが、最初から縦構図でフレーミングできるのは想像以上に大きな進化だ。

特にRC Pro 2との組み合わせでは、モニター自体も縦に回転し、写っている縦の構図そのまま使えることは、編集で切った時に、収まっているかどうかの不安が残らずにすんだ。「現場で構図を完結できる」ことの効率と安心感はMavic 4 Proでしか体験できないことだ。

先日発売されたDJI Mini 5 Proも同様の縦撮影の機能を有している。センサーサイズなどカメラ性能が多少落ちても問題ない場合はこちらも選択肢になるだろう。

RC Pro 2の完成度は“現場最強クラス”

明るいモニターと即起動の気軽さが撮影効率を変える

RC Pro 2は、単なるコントローラーではなく“現場の速度”を変える存在だ。

モニターの明るさが抜群で、真昼でも視認性に困らない。

さらに、スティックを外す必要がなく、モニターを開くだけで電源が入り即飛行できる。

この「1アクションの短縮」が、撮影現場では想像以上に大きな差を生む。

特に使っていて感動したのは、モニターの視認性は他のDJI製送信機と比較しても圧倒的だ。

DJI RC Pro 2は7.02インチ/最大輝度2000nit、持続輝度1600nitという非常に高い明るさを誇り、撮影中の映像を直射日光下でもしっかり確認できる。一度この明るさに慣れてしまうと、Mavic 3で使用できるDJI RC Pro(5.5インチ/1000nit)では 「見えにくい」と感じてしまうほどだ。両方利用した現場ではMAVIC3のモニターこんなに見にくい!!!のかと思ってしまった。

ちなみに、Inspire 3 の DJI RC Plus は 7インチ/1200nit。比較してみると、RC Pro 2 の画面輝度性能がいかに高いかがわかる。

一見地味なスペック差のように見えるが、実際の現場では露出確認やフォーカス精度に直結する。 “見えるモニター”は、それだけで撮影のストレスを劇的に減らしてくれる。

70mm中望遠が生む“主張する空撮”

圧縮効果を活かして、空撮に物語性を加える

個人的に最も使用頻度が上がったのが、70mm(f2.8固定/1/1.3インチCMOS)。

この焦点距離は、空撮で被写体を引き寄せながら背景を圧縮し、映像に物語性を与える。

従来のドローン望遠は、画質やコーデック面で妥協が必要だった。

しかしMavic 4では、28mm広角(4/3インチCMOS)と同設定で撮影できる。

色のトーンも一致するため、レンズを切り替えても自然に繋がる。広角に比べると暗所ではノイズがやや目立つ(センサーが小さい分)が、デノイズ前提であれば充分実用的。被写体に近づけないロケーションで“望遠的な圧縮効果を持った絵”を作れるのは大きな武器だ。

ただF値が固定なため、NDを取り付けている場合は、広角もf2.8で撮影して露出と設定を揃えるなどして運用した。

▼ 3つのレンズの画角の変化

実写検証で見えた“ダイナミックレンジ性能”

設定次第で「17.7ストップ」は現実になる

Mavic 4 Proの公称値である最大17.7ストップのダイナミックレンジ。

その数字が、どのような条件で「絵」として実感できるのかを確かめたかった。

海外のレビューでは、ISOを固定せず“オート”にし、D-Logではなく“D-Log M”を使うとレンジが広がるという検証結果が報告されており、私自身も同条件で検証を行った。

海外検証が示した「D-Log M + Auto ISO」でのダイナミックレンジの拡張

結論から言うと、通常は、D-Log + ISO固定で撮影すると思うが、D-Log M + Auto ISO設定時にセンサーのDual Gain ISO Fusionが最も効果的に働き、ハイライトからシャドウまでの階調をより広く保てる。

この仕組みは、センサー内で低感度と高感度の二系統信号を同時に生成し、被写体の輝度差に応じてブレンド比率を変えるというものだ。

固定ISOではその動的制御が働かず、特に明暗差の大きいシーンではハイライトが飛びやすく、シャドウが潰れやすくなる。

私の検証:室内と窓外の両立で比較

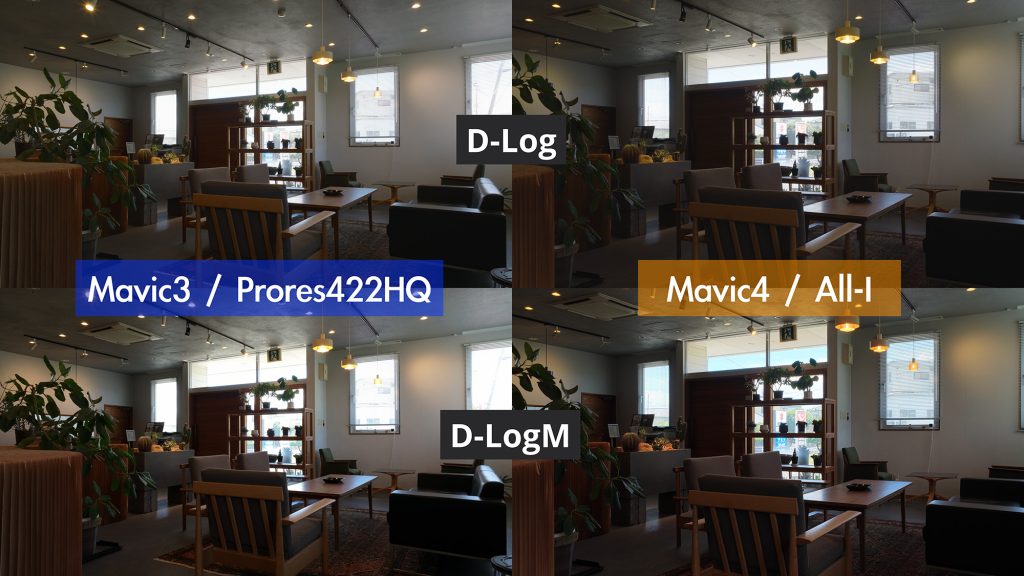

私が検証したのは、室内の家具と、窓の外の風景を同時に映すシーンだった。

室内は照度が低く、テーブルの陰影や家具の木目がシャドウ側に沈む。

一方、窓の外には晴天の風景が広がり、光量差はおよそ10EV以上。

Mavic 3とMavic 4で、D-LogとD-Log Mの両方を用いて4パターンを撮影した。

窓の外の風景を見比べてほしい。

サンプル映像の後半に、それぞれDJI公式のLUTを当てたものをUPしているので、見比べてほしい。

上記の比較を見ると、Mavic 4で「ISO自動 + D-Log M」設定時が最も優秀だった。

室内の家具の陰影を残したまま、窓の外の風景もきれいに再現されている。

一方、Mavic 3では外の風景が白く飛び、窓全体が“発光している”ような印象になっていた。

さらに、編集時にD-Log M LUTを当ててグレーディングしても、ハイライトのトーンが破綻せず、シャドウを軽く持ち上げてもノイズが抑えられていた。

まさに、「粘る画」という言葉がふさわしい結果だった。

ISOオートと言う設定が、不安材料ではあるが、露出が安定している場合は、ダイナミックレンジを稼げる1つの選択肢として頭の片隅に入れておきたい設定の組み合わせだ。

ProResとAll-I ― “映像をどう扱うか”の違い

Mavic 3 Pro Cine(ProRes)と Mavic 4 Pro(h.264 , All-Intra)は、それぞれの上位モデルの場合撮影できるコーデックが追加される。ProResは、様々な現場で標準的に利用されているが、All-Intraを仕様としてオーダーされることは今まで無かった。この点が映像の現場で受託撮影をしている身としては、気になる部分だ。

| コーデック | 特徴 | 一言で言えば |

| Apple ProRes 422 HQ | 各フレームを独立して圧縮する中間フォーマット。編集向け。 | 「プロ現場の安心素材」 |

| H.264 All-I(All-Intra) | 全フレームを独立して圧縮するが、H.264ベース。機動性と効率を両立。 | 「高画質と軽さのバランス素材」 |

どちらも1フレームごとに独立して記録されるが、ProResは「編集のためのフォーマット」、All-Iは「収録効率のためのフォーマット」と言えるだろう。

Mavic 3 Pro Cine(ProRes)

・最大約3,772 Mbpsで、データをほとんど捨てずに記録。

・編集やカラーグレーディングに強く、劣化が極めて少ない。

・ただしファイルサイズは巨大。ストレージと転送にコストがかかる。

Mavic 4 Pro(All-I)

・H.264 All-Intra 形式を採用。

・一見古い規格に見えるが、H.265 All-Iは処理負荷が高く、安定収録には不向きと考えられる。

・ハードウェア的に成熟したH.264を選んだことで、10bit 4:2:2/最大約1,200 Mbpsという現実的な高品質設計に落とし込まれている。

All-Iの注意点

All-IはCPU/GPU負荷が高く、ProResより編集が重く感じられることもある。

編集ソフトによっては対応に差があるため注意が必要だ。

筆者もリリース当初はDaVinci Resolveで読み込みができなかったが、現在はアップデートで対応し、問題なく使用できている。

画質自体は両者とも驚くほど近い。

ProResは編集の“安全マージン”が広く、All-Iは運用と機動性のバランスに優れている。

どちらが上かではなく、どの現場に適しているかで選ぶべきだと思う。

実際の比較素材

映像素材として、Mavic 3 Pro Cine(h.265,Prores)とMavic 4 Pro(h.265,All-I)を同条件・同露出でノーマル、D-logM、D-Log撮影した素材を以下にUPしている。それぞれのデータの質を見てみたい方はいじってみてほしい。

👉 ダウンロードURL:

ジンバルロールは、今のところ“演出派向け”

Mavic 4の新機能「ジンバルロール」は、理論上は表現の幅を広げる面白い機能だが、実際の現場では出番が少ない。

被写体を正確に見せたい案件では不要なことが多く、6K解像度があるため、軽い回転なら編集で対応できてしまう。

演出を緻密に設計する映像作家にとっては魅力的だが、現場対応型の撮影では“オーバースペック”と感じることもある。

細部に潜む“日常のストレス”

完成度の高いMavic 4 Proだが、細部に気になる点もある。

特に本体を閉じた状態でバッテリーが抜きにくい。

Mavic 3では脚を軽く開けば外せたが、Mavic 4ではしっかり広げる必要がある。

また、機体やバッテリーハブがやや大型化したことで、従来MAVIC3を入れていたバッグでは、一式入りきらず収納を工夫しなければならなかった。性能向上の裏で物理的なボリュームが増した印象だ。

総評:半年使って確信した“道具としての完成度”

現場ではMavic 3との併用で落ち着いている

28mmでは、現場によっては「ひきじりがなくて、被写体が入りきらない」となることが怖くて、現場にはMavic 3(24mm)とMavic 4を持ち込むようになった。

広角ならMavic 3、色々撮りたい時はMavic 4──という判断になっている。

1台だけで、飛行性能も、データの取り扱いの容易さも、望遠など多眼の焦点距離を混ぜて利用したいなど、広く対応できるドローンを1台で済ませ、縦構図対応、RC Pro 2の快適性、70mm中望遠の実用性、そして実写検証で見えたダイナミックレンジ性能。

これらが融合することで、Mavic 4 Proは仕事道具として信頼できる一台に仕上がっている。、Mavic 4 Proは最高の性能を持った一台である。

ただ、少しでも広角が良い、あるいはAll-IではなくProResが必要だという場合は、Mavic 3 シリーズを検討する価値がある。

半年の運用を通じて確信したのは、Mavic 4 Proは「派手な進化」ではなく、現場での完成度を高めたモデルだということだ。

操作性、画質、携行性──そのどれもが高水準でバランスが取れている。

ただやっぱり、一言付け加えるならば、「24mmとProResに拘らなければ」と思ってしまい、正直にいうと、24mmでProResに対応したMavic 4を望んでいる。