レポート◉湯越慶太(OND°) モデル◉根矢涼香(MUKU)

動画作例

自動車の祭典「モーターショー」、その目玉と言えば何と言っても最新の技術とデザインを詰め込んだコンセプトカーではないでしょうか。カメラの祭典と言えばCP +がそれに当たるかもしれません。

そこで発表されたシグマの「BF」は、コンセプトカーならぬコンセプトカメラとでもいうべき尖ったデザインと操作性で話題をさらっていきました。驚くべきはそのパッケージングをそのまま商品として発売してしまうという、ある意味理想的(?)とも言える、シグマというメーカーが現時点でやりたかったことをすべて詰め込んだのでは?と思わせる過激なカメラとなっています。

今回はこのカメラの動画機能のみを取り上げてレビューさせていただくという、これまた過激なアプローチで記事を書かせていただくことになりました。

そもそもこのカメラ動画が撮れるのか? という身もふたもない疑問ですが、ちゃんと撮れます。それも6KフルフレームでLeica L-logに対応という、なかなか撮り甲斐のあるスペックとなっています。詳しくみていきましょう。

デザインについて

このカメラを語る上で最も外せないポイントであるデザイン。今回お借りできたのはブラックボディです。話題となっているのは圧倒的にシルバーボディですが、ブラックボディもなかなかカッコよく、モノリスのような「塊感」や「カメラ感」はむしろ増しているのではと思えます。アルミのインゴットを7時間かけて削り出すという、狂気の沙汰と言っても過言ではない制作方法で作り出されたボディはエッジの切れ味、面の平滑性や感触、手に収めた時の剛性感、一体感など、幾多のカメラと比較してもワンクラス次元の違う仕上がりに感じます。

アルミ削り出しと言うキーワードでMacBookを連想する方もいるかもしれませんが、BFの圧倒的な剛性感はそれを上回っていると思いました。また、ただのキューブボディではなく、後方に向けて緩やかに広がったテーパーを持つ側面、前面の半分に施されたローレット加工、2箇所の隅は緩やかにエッジを削ってあり、親指を置くためのわずかなサムレストがあったりと、持ちやすさとデザインがギリギリのバランスで両立しています。

操作系をチェック

上面にはシャッターボタン、背面にはメインの液晶モニタの他に設定を表示する小さなステータスモニター、コントロールリングとその中央のセットボタン、再生ボタン、設定ボタン(3つの点)、一番下に電源/スリープボタンがあります。また、側面にはストラップの取り付け穴とUSB-Cのコネクタが対をなす位置にありますが、USB-Cはカバーがなく剥き出しという大胆かつシンプルな構造。

これでも公式には防滴構造が謳われているので、端子自体は濡れても大丈夫という割り切りなのでしょう。USB-CはPCとの接続、映像の配信、バッテリーの充電などに使える他、映像と音声の出力もできるものになっているのですが、解像度がSD画質なのはちょっと残念だったポイントでした。

底面にはバッテリーと取り外しレバー。バッテリーは底面が蓋も兼ねたデザインで蓋がなく直接差し込むだけのもの。ハッセルブラッドX2Dなどを思わせる構造となっています。

驚くべきはストレージは取り外しメディアを使用せずに約230GBの内蔵メモリに記録するという点。メディアの補助的に内蔵メモリを使用するカメラは今までもありましたが内蔵のみとはかなり思い切った仕様。

アルミ削り出しボディにむき出しのUSB-C端子や内蔵のみのストレージ、スリープボタンといった要素からは、カメラというよりもスマートフォンの思想の延長といった趣を感じます。

背面ボタンはミラーレスカメラとしては初との触れ込みで感圧式のハプティックボタンおよびダイアルが採用されています。振動による触覚フィードバックにより、可動部がないにも関わらず押している感触が得られます。非常に自然なので普段の操作で意識することは全くなく、電源を切った時に無反応になるのでその時に気づく感じです。余談ですが最初私はどこを押せば電源が入るのか全くわからず、数分格闘しました(苦笑)。

Sigma BFのデザインの割り切りっぷりは「よくぞここまで」と素直に称賛したいものです。公式にはどの機能にも素早くアクセス可能とあり、確かにある程度使いこなせばそういった使い方もできなくはないのですが、このカメラの真髄はそのデザインが示す機能性、少ないボタンと最小限の持ちやすさのボディでアクセサリーのように肌身離さず持ち歩き、細かい設定はカメラにお任せでシャッターチャンスと構図に集中する、そんな使い方こそが正しいのではないかと思うのでした。

UIとメニュー構造

電源を入れてみましょう。一番下の丸い点のボタンを長押しします。メニュー関連も非常にシンプル。基本的にはライブビューの周囲を囲むように11個の設定項目が並んでいます。

まず左上にドライブモードがあり、動画と静止画がここでシームレスに設定変更することができます。動画と静止画が専用レバーなどで隔てられているカメラは多いですが、このように最低限の棲み分けになっているものは逆に新鮮に感じます。ダイヤルの回転で動画を選択すると、同じメニュー内で今度は圧縮の種類を決めることになります。

動画モードの選択は「Log動画」「H.265」「H.264」の3種類。Log動画を選択した時の動画形式はH.265 Main10 L6.0とあり、10ビットのH.265で記録されているようです。

その隣には動画の収録解像度とフレームレートの選択画面。解像度は6K、UHD、HDの3種類から選ぶことができ、フレームレートは6Kなら23.976fps、25fps、29.976fps、またHDを選べば最大119.8fpsを選択することも可能です。6K Logでも収録時間は2時間35分と実用的な収録時間が確保されています。

その隣はクロップの有無の選択。クロップは1.57倍の1種類のみになります。隣は電子式手ブレ補正の有無。手ブレ補正を入れることで1.25倍のクロップになります。クロップと電子式手ブレ補正を同時に使うこともできますが、組み合わせた時の画角はフルの1.97倍と、ほぼ2倍のクロップになります。また、クロップや電子式手ぶれ補正を使用すると解像度は6Kを使用できず、自動的にUHDになってしまう点は注意が必要です。

続いてAFモード、ホワイトバランスと並び、下段に移るとシャッター、絞り値、露出補正、感度、ビューアシストなどが並んでいます。

シャッター、絞り、感度の3つについてはメニュー上でオートにするかマニュアル操作にするかを選べます。つまりここでどの項目をオートにするかでいわゆる「絞り優先」「シャッター優先」といった、優先モードを決めることができます。ムービーであればシャッターを1/50や1/100に固定し、感度をオートにしつつ、絞り(とNDフィルター)で露出、深度をコントロールするのが王道です。今回はなるべく絞りを開けて撮影したかったので、NDフィルターを多用しました。

ちょっと残念なのは、今回カメラと同時にお借りした「SIGMA 50mm F2 DG DN」などの絞りリングがあるレンズでも、絞りのポジションに関係なくメニュー上でオートにしてしまえる点。レンズの絞りを確認してもそれとは異なる値になってしまうので、メニューよりもレンズ上の設定を優先すべきでは? と思いました。

これらの各項目間の移動、設定の変更は、すべてコントロールリングの上下左右と回転によって行います。慣れてくると液晶に項目を表示させなくてもステータスモニターをチラ見しながらほとんどの設定を変えることができるようになります。UI設計者がこの方式を想定して設計したのだと思わせられる、よく練られた方式と感じました。

ただし、平滑なボディからほんのわずかに飛び出したコントロールリングの回転がやや軽く、カメラバッグの中で簡単に回ってしまい思いもよらぬ設定になっていることが何度もありました。シャッタースピードやホワイトバランスなど撮影設定ならまだ確認できるのですが、収録モードが6KからUHDに変わっていたり、クロップや手ブレ補正がONになってしまっていたり、動画がいつの間にか静止画になっていたりすることもあるのでちょっと困ってしまいます。スリープモードの他にリングの操作を無効にするロックモードなどがあればより使いやすくなるのかな、と思いました。

実写撮影 Leica L-Logの実力は?

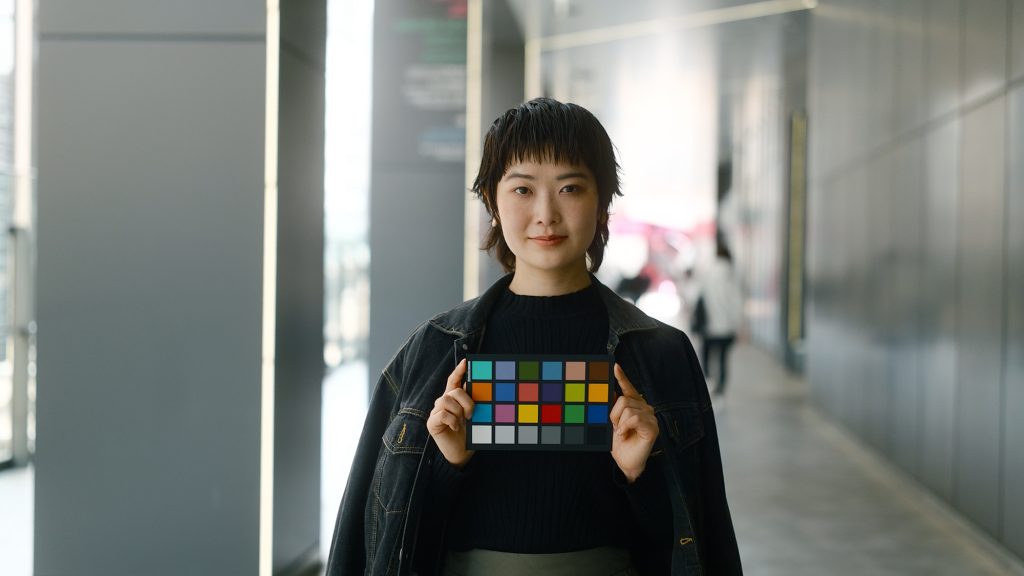

それでは撮影してみましょう。今回女優の根矢涼香さんにモデルとして協力していただきました。BFのイメージに合いそうな渋谷の街並みをバックにテスト撮影を行いました。 メインで使用したのはLog動画、Leicaが開発した「Leica L-Log」が搭載されているのですが、Leicaのカメラ以外でこのLogを搭載した例は他にないので驚きです。

Leica L-LogはホワイトペーパーによればカラーモードはITU-R BT.2020を採用し、ダイナミックレンジは15ストップを実現しているとのこと。

LUTを使わずにグレーディングしてみた感想としては、Sony S-LogやCanon Logのすっきりしたニュートラルさよりも、ニュアンスのあるフィルムルックのトーンが作りやすいと感じました。ARRI Log-Cに似ているかもしれません。6Kから切り出した静止画でも、ビデオっぽさやデジタルっぽさはあまりなく、フィルム写真のようなルックになっているので切り出し作業が非常に楽しかったです。

Log撮影を選択した場合のベース感度がISO1250とやや高い値になるためか、暗部に若干ノイズが乗りやすい傾向を感じます。また、明るい部分も飽和しやすい印象で、Logで撮るといっても露出には気を遣ったほうが良いと思いました。

ちなみにLogを選択しないH.265やH264では、写真と同じカラーモードが選択できるのが面白いポイント。「Standard」、やや濃いめの味付けに感じる「Rich」、fpにもあった「パウダーブルー」「フォレストグリーン」などの印象的なカラーモードも搭載されており、そのモードを活かした動画撮影ができるのはとても楽しいです。

Log撮影時に液晶の表示はLogそのままか709シミュレートのどちらかを選択できるのですが、LUTを読み込ませたりすることはできません。カラーモードをLUTとして読み込ませて、後から選べるようなことができても良いのにと思いました。

今回のテスト撮影ではシャッタースピードとISOを固定して絞りをなるべく開けたかったので、NDフィルターを多用しています。日中の屋外でF2程度の絞りにしたければNDは64(シネマ表記なら1.8)以上は欲しいところです。

また、像面位相差AFが搭載されていることも大きなトピックです。結論から言うと動画においてはまだまだ発展途上と感じてしまいました。写真としてはかなりの進化ではないかと思いますが、動画のためのアルゴリズムはまだ改善の余地が残る印象。細かい前後運動や中抜けが発生することもしばしばあるため、今後の改良に期待したいところだと思いました。

Logからのグレーディング

カラーモードでの撮影

フットワークの良い撮影に向く

このカメラの持ち味はシンプルさであり、撮影スタイルも自ずとそのシンプルさを生かしたものにしたほうが良い結果になると思います。リグを組んだり、大きなレンズをつけたりするスタイルはこのカメラには似合わないので、公式でも推奨しているようにSIGMA DG DNレンズのようなコンパクトさが売りのレンズをつけて、フットワークの軽い自由な撮影を楽しんだほうが良いと思います。

テストを終えて感じたこと

これまでのシグマの進化を見てきた方なら、シグマが尖ったカメラを出すのはこれが最初ではないことはご存知のはず。それどころかかつてはFOVEONという唯一無二のセンサーを搭載したデジカメを商品化したりもしていたわけで、それに比べればこのBFはまだ「おとなしい」印象すら持ちます。

少し残念なのはデザインの過激さ、操作性へのこだわりが理解できる反面、動画モードではセンサーそのままの3:2で収録できるモードがなく、16:9になってしまうのは少し残念なポイント。最近ではマルチなアスペクトでの動画も増えており、センサーそのままで撮影できるほうがよりシンプルかつクリエイティブで「BF的」ではないかと感じます。

せっかくなのだから動画のUHDやHDのモードも省略して、「最低限の設定だけして、あとは押して撮るだけ」くらい尖った仕様にしても、このカメラのユーザーなら「信じてついてきてくれる」のではないかと思います。

コンセプトカーならぬコンセプトカメラとしてこのSigma BFの位置付けを考えると、撮る体験へのアプローチとしては「意のままに動かすスポーツカー」というよりはむしろテスラなどの「移動の道具としての洗練を極めた電気自動車」に近いものを感じました。カバーなどはつけずに手のひらでひんやりとした感触を楽しみながら、気ままにシャッターを切る。そんな付き合い方が似合う「道具」じゃないかと思うのでした。