2025年3月8日(土)、東京・原宿 LIFORK HARAJUKUで、本誌主催、富士フイルム協賛のイベント「X CREATIVE CAMP Ⅲ」が開催されました。このイベントは、フルサイズを超えるラージフォーマットセンサーを搭載するGFX100 IIや、積層型センサー搭載のAPS-C機・X-H2Sといった機材を用いてクリエイターが作品を撮り下ろしし、その制作時に感じた各製品の魅力や使いこなすためのテクニックを解説するものです。3回目となる今回は、GFX100 IIでショートドキュメンタリーを制作した岸 建太朗さん&カラリスト/DIT・星子駿光さん、X-H2Sでウェディングムービーを制作した榎本 駿さん(シネマティックデイズ)とモデレーターを務めた映像ディレクター・曽根隼人さんが登壇しました。この記事では岸 建太朗さんのセミナーの模様をレポートします。

取材・文●NUMAKURA Arihito

構成●編集部 萩原

====================

岸建太朗(きし けんたろう)※写真(手前)

1973年、東京都生まれ。劇作家・演出家の宮沢章夫氏に師事、演出助手に従事する。その傍ら短編映画を撮り始めると、脚本、撮影、監督を務めた『未来の記録』がトリノ国際映画祭などで上映された。また同じく脚本、撮影、監督を務めた短編『Hammock』が、2020年大阪アジアン映画祭で芳泉短編賞を受賞。近年では、映画やドラマ、ドキュメンタリーなどの撮影監督、脚本も手がける。主な作品は、『海辺の彼女たち(撮影監督)』、『Winny(撮影/脚本)』、『透明な私たち』など。WEB

星子駿光(ほしこ たかみつ)※写真(奧)

1990年、東京都生まれ。フリーランスのVFXデザイナーを経て、東京現像所に入社。2022年よりDI Factoryに所属。映画やドラマを中心にカラリスト/DITとして活躍する。代表作に『亜人』『男はつらいよ お帰り 寅さん』『Winny』『ディア・ファミリー』など。DI Factory東宝スタジオポストプロダクションセンター2 REDスタジオ、GREENスタジオ 問い合わせ先:mail@difactory.jp

====================

岸さんがGFX100 IIで撮り下ろしたショートドキュメンタリー

ショートドキュメンタリー『And then, Flowing』

金沢21世紀美術館で開催された展覧会「“祈りの音(とき)”を聴く ~Listen to the Sound of Prayer~」。本展示会で実施されるインスタレーションのために、宮城県、福島県、石川県、新潟県、北海道各地で撮影を行い、「水」をテーマに本イベント用に作り上げたショートドキュメンタリー。

使用カメラ:GFX100 II 、X-H2S 使用レンズ:GF32-64mmF4 R LM WR、GF45-100mmF4 R LM OIS WR、GF30mmF3.5 R WR、GF55mm F1.7 R WR、XF18-120mm PZ、LAOWA 24mm T8 2x Pro2be Direct View

監督・撮影:岸建太朗 出演:佐藤栄那 編集:淺田茉祐花 岸 建太朗 録音:落合諒磨 撮影助手:東海林太郎 鈴木宏侑 メイキング:野添安友子 音楽:大杉大輔 相川隆司 カラー:星子駿光

フィルムシミュレーション「ETERNA」に大きな可能性を感じた

岸:先日、金沢21世紀美術館で『“祈りの音(とき)”を聴く ~Listen to the Sound of Prayer~』というイベントを行いました。私は、東日本大震災で亡くなった方々への追悼のために、毎年3月11日の14時46分、宮城県松島町の港に停泊する船から一斉に汽笛を鳴らす取り組みの2012年から録音を続けているのですが、ある日、録り溜めた追悼の汽笛を年度順に再生してみると、松島の自然の音と汽笛が深く重なり合い、人々が自然と交わり合う祈りの音のように感じました。この音を世界中の人に届けたいという思いから始まったのが、この企画です。当初は2024年3月の初演を予定していましたが、能登半島地震の影響で延期となったため、この企画を能登の復興にも繋げるべく、気持ちを新たに東北と能登の各地を取材で訪れる中で「水琴窟(水音が反響する装置)」と出会い、「水の音で人々と場所を繋ぐ空間のイメージ」を着想しました。

このイベント企画は展覧会と音楽ライブで構成されていて、音楽ライブ内でも上映したショートドキュメンタリー『And then, Flowing』の撮影に「GFX100 II」と「X-H2S」を使用しました。ダンサー・俳優として活躍されている佐藤栄那さんのほぼ全パートをGFX100 IIで、それ以外の取材パートをX-H2Sで撮りました。

岸:今回の撮影は全て「ETERNA」(フィルムシミュレーションモード)で撮ることをカラリストの星子さんと話し合って決めていました。きっかけとなったのは、昨年、私が撮影監督として、星子さんがカラリストとして参加した幾田りら『Sign』MVプロジェクトでした。この案件では、ジンバルワークの撮影にGFX100 IIを使用したのですが、それがご縁で富士フイルムのカメラ開発担当の方々とお話をさせていただく機会がありました。

星子:私は東京現像所というラボ出身のカラリストになります。当時からフィルムを扱っていて、富士フイルム製フィルムの豊かな発色性に感動したことを覚えています。そして富士フイルムの開発担当さんと色々と意見交換させていただくなかで、フィルムシミュレーションのETERNAに興味をもちました。フィルムで培われた多くの知見が活かされていることやフィルムに対する情熱を聞き、ぜひ一度、ETERNAで撮った素材を扱ってみたいと思いました。

岸:今回の撮影は、松島と能登に加えて北海道でも行いました。移動が多く、撮影量も多いため撮影と編集を効率的に行う必要がありました。星子さんにカラーグレーディングについて相談したところ、ETERNAで撮ることを提案してもらいました。ETERNAは、私たちにとって馴染みのあるフィルムを忠実に再現したルックですし、この作品はドキュメンタリーなので現場の空気感を映像に込めるという意味でも良いと思い、全編をETERNAモードで撮ることに決めました。

F-Log 2のカーブを利用したカラーグレーディング

星子:ここからは、この作品のカラーグレーディングについてお話します。今回は、ETERNAのフィルムシミュレーションを挟んだ状態で撮影された素材を扱うためふたつつの工夫をしました。ひとつは、DaVinci Resolveに読み込んだムービーファイルを[クリップ属性]の設定で、[データレベル]をデフォルトの[ビデオ]から「フル」に全て切り替えました。こうすることで、階調に余裕をもたせてできるだけ黒と白の情報を生かすようにしました。

星子:ふたつ目の工夫として、F-Log 2を基準としたグレーディングを行いました。フィルムシミュレーションモードで撮った素材(リニア)なのに、Logと聞くと矛盾していると思われるかもしれませんね(笑)。補足すると、グレーディングのツールとして「F-Log 2のカーブを使う」という意味です。つまり、LUTを二重に当てるということではなく、グレーディングをする際に各種パラメータをF-Log 2のガンマカーブに基づいて動かせるようにしました。

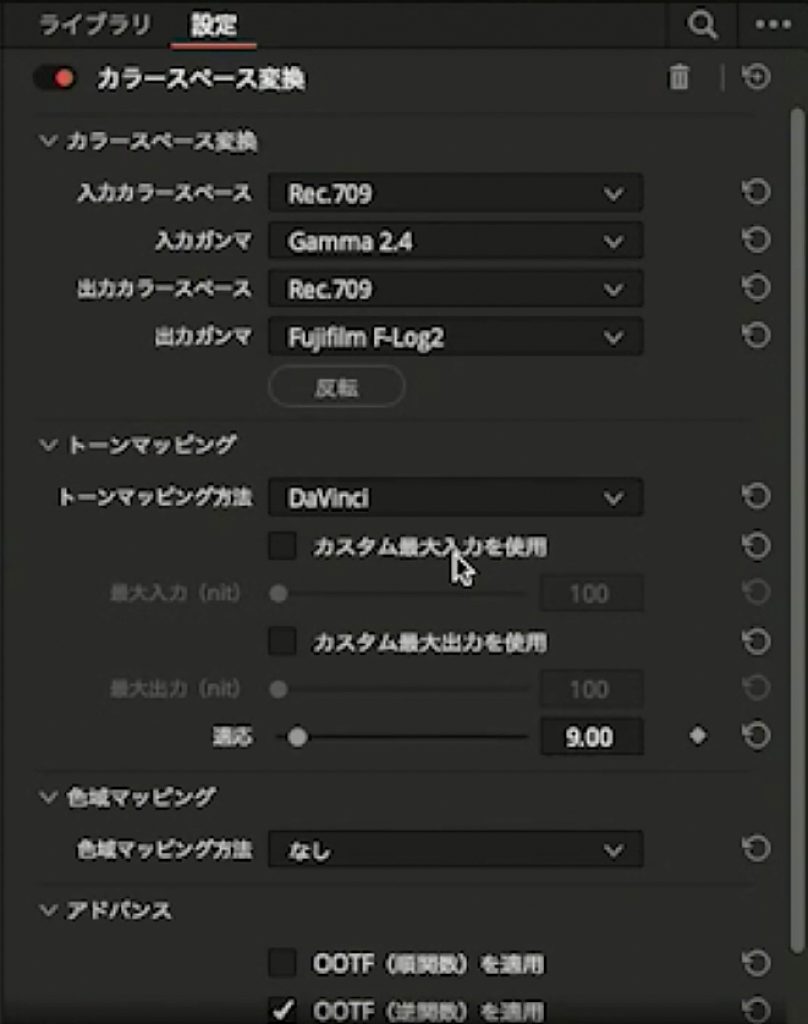

星子:その手順を説明します。まずは、GFX100 IIで撮った素材(ムービーファイル)をDaVinci Resolveに読み込んでグループ化します。全てのクリップに対して、同じ処理が適用されるようにするためです。このままだと、Rec.709、ガンマ2.4で補正された状態です。そこで、そこで、処理の先頭にあたるグループのプリクリップに対して[ResolveFX→カラースペース変換]からから「入力カラースペース=Rec.709/入力ガンマ=Gamma 2.4」を、「出力カラースペース=Rec.709/出力ガンマ=Fujifilm F-Log2」に変更します。

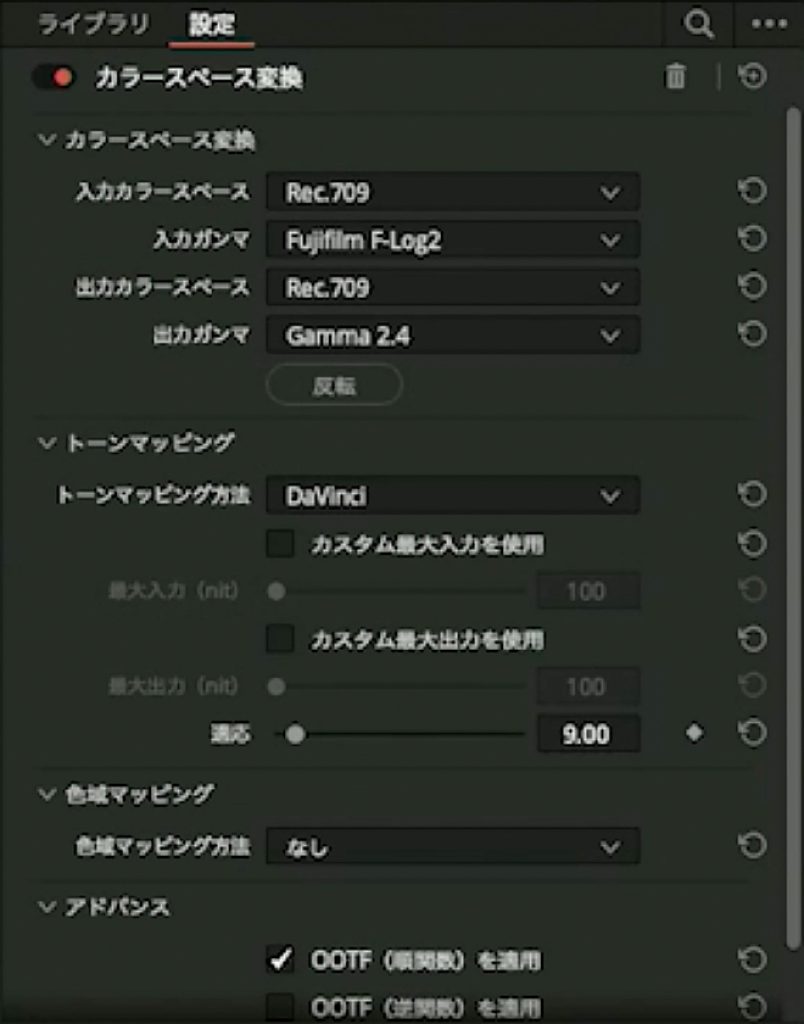

星子:そして処理の最後にあたるグループのポストクリップに対しては、プリクリップとは逆に[ResolveFX →カラースペース変換]から「入力カラースペース=Rec.709/入力ガンマ=Fujifilm F-Log2」を、「出力カラースペース=Rec.709/出力ガンマ=Gamma 2.4」に変更します。

星子:試しにデフォルト設定のクリップと、カラースペース変換を適用した状態のクリップに対して、HDRカラーホイール[Global]の露出を「-1.00」に変更したものを比較してみます。同じ操作でも結果が変わっていることがおわかりでしょうか? 同じ補正値でもF-Log 2のガンマカーブに引っかけた状態だと結果が変わるのです。

岸:Logで撮って、カラーグレーディングで色を作るというワークフローが最近の流行りだと思います。ですが、今回のようなドキュメンタリー作品の場合は、撮影データの量が増えるので、編集作業の時間も余計にかかってしまうため、納期が短い案件には不向きです。今回は、ETERNAのフィルムシミュレーションモードを基準に一連の制作を進めましょうと星子さんと決めたことで、余計なことを考えずに撮影できました。多くのシーンをワンマンで撮っています。

岸:昨年9月からGFX100 IIをお借りすることができたので、色々と検証した上で撮影に臨むことができました。ETERNAは一見、銀残しぽいというか色数が少ない印象ですが、カラーグレーディングしてみると色情報がしっかりと残っているんですよね。そうした特性に気づけていたので、今回はETERNAを使おうと真っ先に思いました。

星子:今回、10年ぶりぐらいにリニアの素材を使ってカラーグレーディングを行いましたが、驚くほど苦労しませんでした。撮影前にETERNAを基準に画づくりをしていこうと決めておくことができたので、岸さんには「露出コントロールにだけ気をつけていただければ、あとは自由に撮っていただいて大丈夫です」とお伝えしました。僕の感覚としてもETERNAはドンピシャでした。

星子:例えば、このクリップの顔色ですが、浅めだけど色の出方がいらやしくないんですよね。黒と白のどちらも階調が綺麗です。さらに役者さんが着ているセーターのグリーンも自然な色合いです。単純に彩度を落としたのでは、このようなルックになりません。全体としてはノスタルジックな印象を受けますが、色情報がしっかりと残っているので豊かな表現が可能です。

GFX100 IIの製品情報