モトクロス斉藤さんの作品は、日常の風景を切り取ったようなピクセルアートが特徴だ。

取材●編集部 片柳 文●村松美紀

ピクセルアーティスト集団「ULTIMATE PIXEL CREW」のメンバー。広告やMVなどに作品を提供しながら、SNSで精力的に作品を発表している。著書『ピクセルアートではじめる背景の描き方』。

モトクロス斉藤’s PROJECT introduction

スケート文化を反映した魚眼レンズ風ピクセルアート

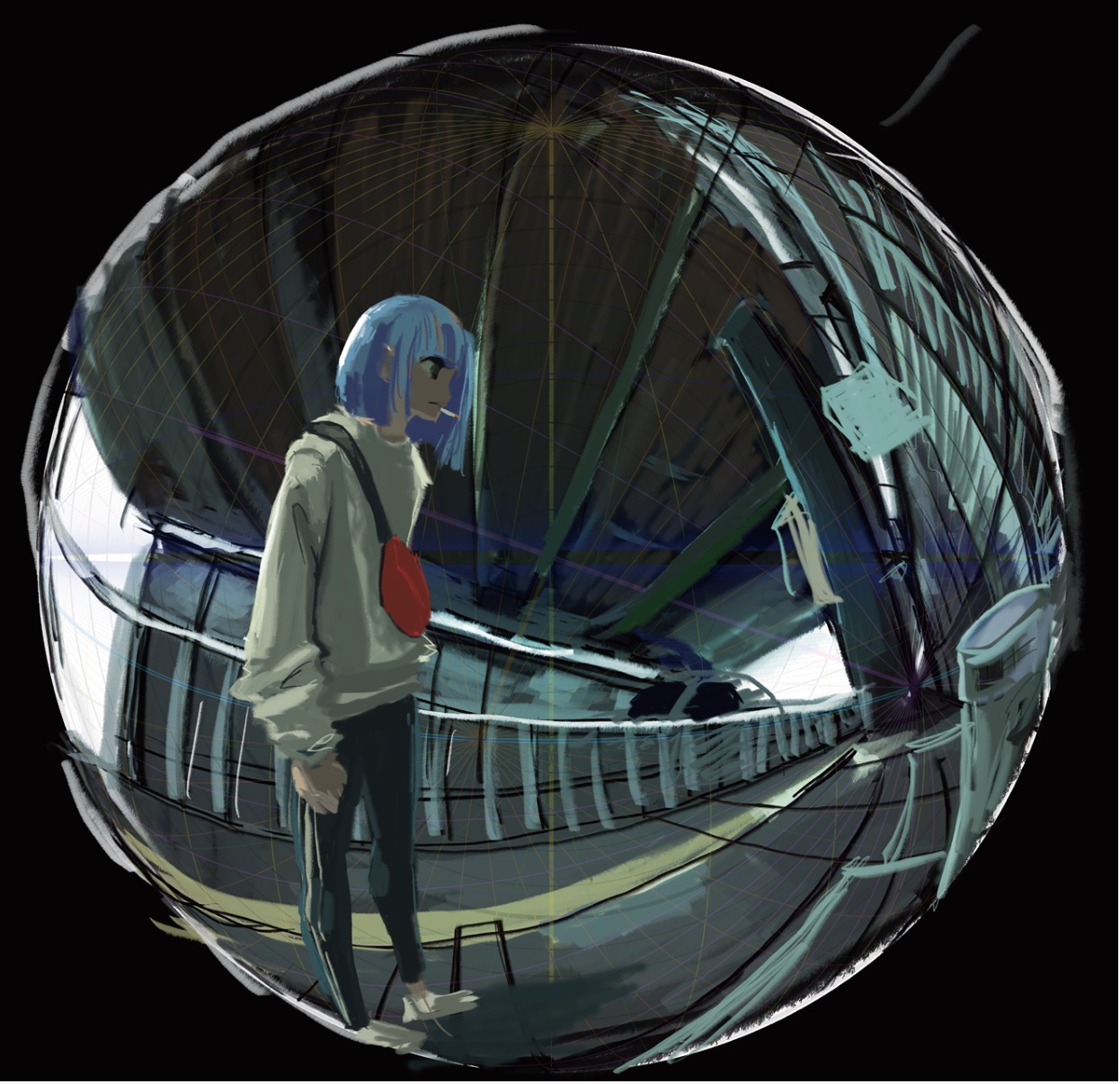

魚眼レンズの作風は本作が3作目。友人にスケーターが多く、魚眼レンズに馴染みがあったことから、躍動感ある画角を作り出すことに成功。数ある日常の風景から、グラフィティがある高架下をチョイス。スケートのトリックがしやすい構造で、ラッパーや90年代のMVの雰囲気も併せ持つストリートカルチャーが根付く場所をモチーフにしたことによって、魚眼レンズの使われてきた背景も包括した作品となっている。

よりリアルな風景にするために、地面や柵、点字ブロックなどオブジェクトを追加。主人公の女の子の髪が風になびく様子、電車通過時の太陽光の有無など、繊細な表現が8秒ほどの短いモーションに詰め込まれている。

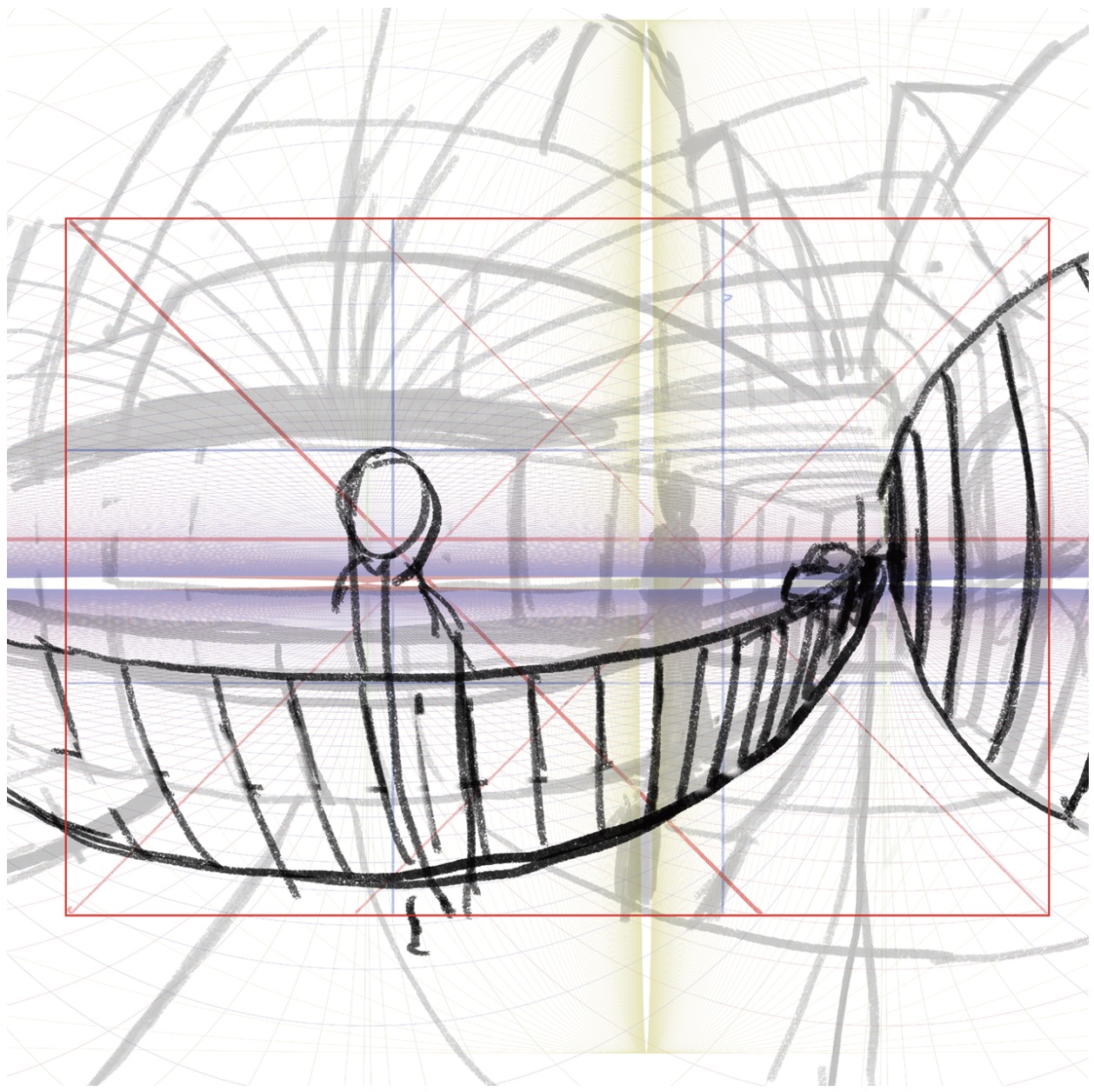

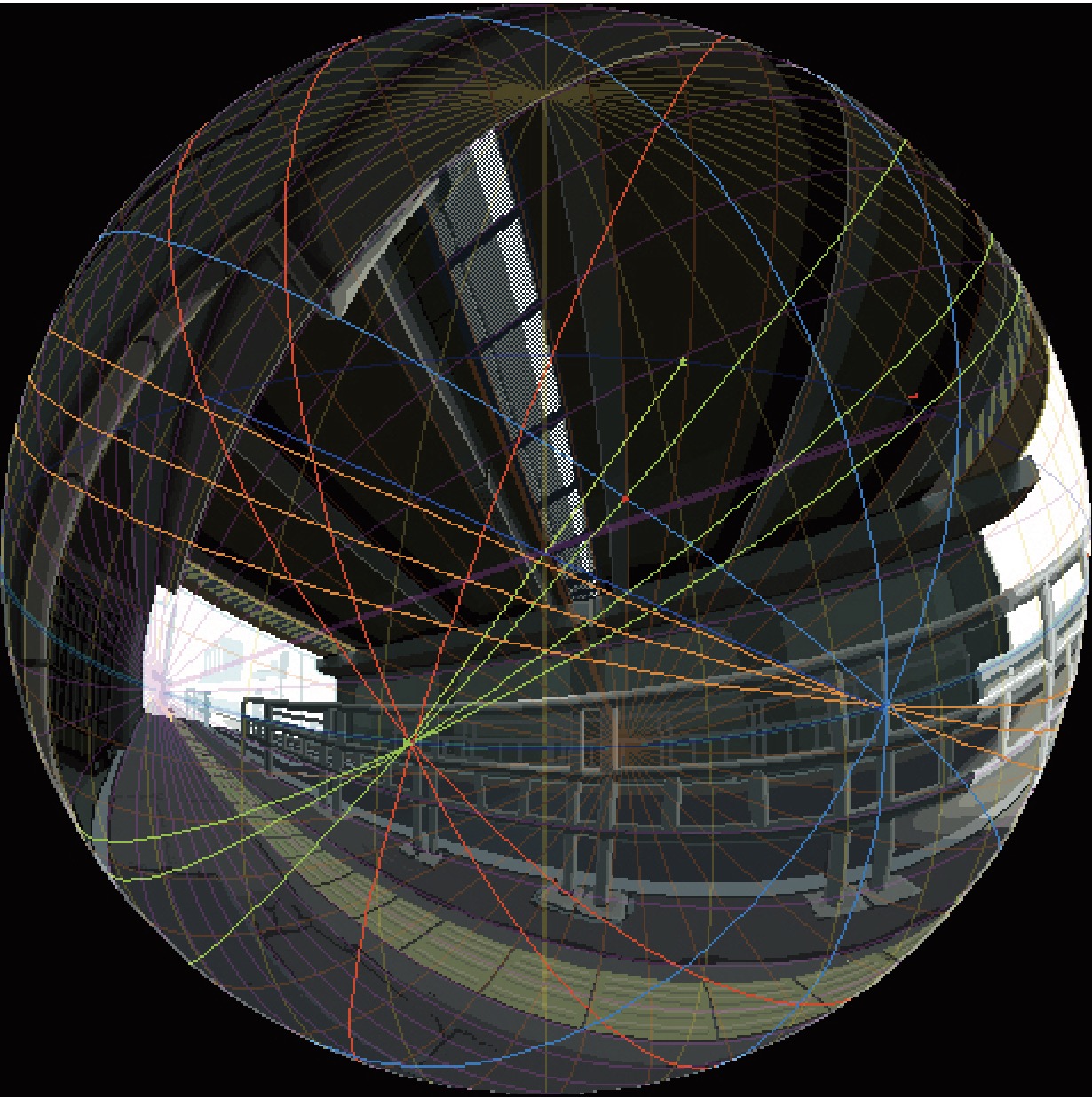

ラフと魚眼パースを引いたメイキングカット。実は人物だけは魚眼パース通りではない。「かわいく見せるため、そこは嘘をつきました(笑)」とのこと。

ラフと魚眼パースを引いたメイキングカット。実は人物だけは魚眼パース通りではない。「かわいく見せるため、そこは嘘をつきました(笑)」とのこと。

![]()

作り方としては、魚眼パースを引いてドットに起こしています。解像度は、ドットが潰れない600×600。フレームは、1秒10fpsです。魚眼レンズの良さである迫力ある映像にするため、手前に自転車が通過するシーンを描き足し、激しく動く箇所はインターレースのノイズを入れました。画は、昔のスケータービデオではおなじみだったソニー DCR-VX2000のレンズをイメージしています。よくボードが当たってレンズ割れしていたので、レンズ縁でひび割れも表現しています(笑)。

舞台を高架下にしたのは、魚眼レンズが似合う場所だと思ったからで、コントラストをつけるために、光が差すような明るい場所をつくって抜けを演出しています。これは僕の作品の多くに言えることですが、風景を目で見た様子に近づけるために、黒のコントラストはかなり上げています。ラフも本番もアニメーションも、すべてアドビ Photoshopで作成しました。

◉モトクロス斉藤さんの作品 https://bit.ly/vs2moto

テーマは渋谷

“渋谷”をテーマにした作品だが、実はパーキングエリア。地方に住んでいた頃、道中のパーキングエリアにある喫煙所が東京の思い出だという斉藤さん。雨がノスタルジーな雰囲気を演出している。

◉モトクロス斉藤さんの作品 https://bit.ly/vs2moto

◆モトクロス斉藤とはどんなクリエイター?

「大学時代にデザインを専攻し、グラフィックデザイナーを目指していましたが、バイク事故で骨折。入院中にパソコンで描ける絵としてピクセルアートを選びました」。2016年、モトクロス斉藤さんはピクセルアートと突然の出会いを果たす。

ピクセルアートはドット絵とも呼ばれており、コンピューターゲームが普及した1980年代に発展した描写。斉藤さんは、それをループさせることで動きのあるアニメーションに仕上げる。斉藤さんの初期作品は、立体を平面に描写するクォータービューのドット絵で、ゲームの世界観を反映したもの。それから2年ほどは、奥行きが感じられるドット絵に挑戦。さらにリアルに大胆に動かしたいと考え、魚眼レンズで撮影したような画角を模索する。

「ピクセルアートと聞いてイメージされる作品より、俺のとっておきはこれなんだよな、と思えるものを作りたいです」

ピクセルアートはゲームやアニメカルチャーに根ざした作品が目立つが、モトクロス斉藤さんが描くのは電車の中や街中の階段、コンビニなど日常の風景がモチーフになっている。

「ゲームにあまり触れてこなかったこともあって、僕の楽しい時間は現実世界にあったんです」。スケートボードやヒップホップなどストリートカルチャー出身だという斉藤さんらしさが、作品にも表れている。

斉藤さんが意識しているのはフォトライク。ピクセルアートに出会う前は、フルサイズ一眼レフのニコン D600を持ち歩き、アーティストの写真を模して撮影することが趣味だった。そういった経験もあり、「写真でも撮影できる風景をピクセルアートとして描きたい」と語る。馴染みのある日常の風景を題材として扱うことで、ピクセルアートの文脈を知らない若い世代にも受け入れらている。ゲームやアニメカルチャー出身ではないからこそ生み出されるピクセルアートなのだ。

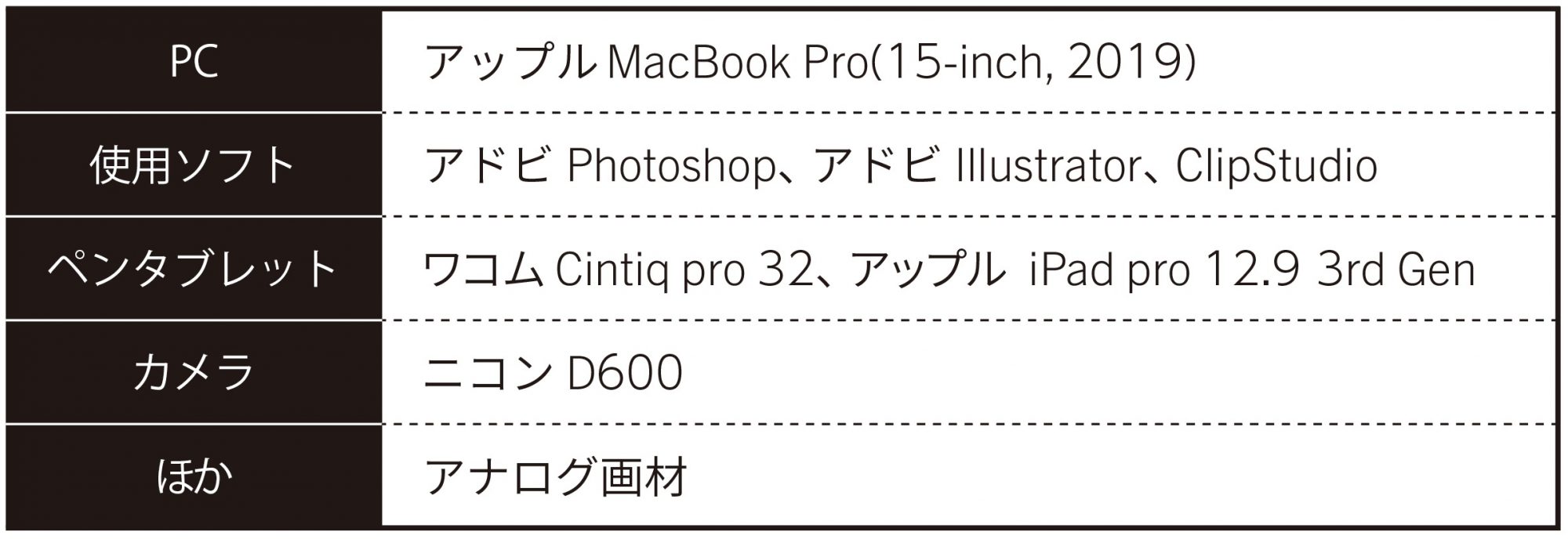

主な機材・ツール

作業環境。音楽系の機材も並ぶ。

作業環境。音楽系の機材も並ぶ。