平安時代の貴族社会を中心に、そこに生きた人々の人間模様を描く『光る君へ』。ドラマはもちろん、本編への期待をかきたてる美しいタイトルバック映像も作品の魅力のひとつ。今回はディレクションを担当した市耒健太郎さんにお話をうかがいました。

取材・文●編集部 伊藤

タイトルバック映像制作スタッフ

演出:市耒健太郎/プロデューサー:村井大智、梅岡里衣/PM:松崎奏人/撮影:斉藤 領/照明:田上直人/DIT:前田 諒/美術:川口謙司/オフライン編集:戸野部美奈/オンライン編集:吉田隆宏/カラリスト:Max Golomidov/CG:Hannah May、桑原雅志/リキッドアート:中山晃子/題字:根本 知/音楽:冬野ユミ/ピアノ:反田恭平/VP制作:大賀英資

市耒健太郎

東京藝術大学大学院修了。博報堂を経て、独立。クリエイティブディレクター兼フィルムディレクター。創造性を研究する学校、UNIVERSITY of CREATIVITYを主宰。

1000年前も1000年後も変わらない人間の本質を映像に

――依頼を受けて、まずはどのようなことを考えられたのでしょうか?

「源氏物語」を書いた紫式部が主人公の大河ドラマだとうかがったときに、タイトルバック映像企画のお話があったタイミングでは大石 静さんが脚本を書かれて、吉高由里子さんが主演であるということぐらいしかわかりませんでした。

そのような状況で最初にNHKの方々とお話しさせていただいたのは、 1000年前の物語を“自分ごと化させる” のがポイントですねということでした。社会環境や情報環境が大きく変わっても、人間には、1000年前も1000年後も、きっと同じような普遍的な気持ちがあるのではないかと僕は感じていて。それで、タイトルバックの映像では平安時代に何があったかを映像化するのではなく、時代がたっても変わらない人間の本質みたいなのを映像にできたら面白いと思ったんです。

実はこの依頼があった後に、作品全体の世界観を統一できれば良いですよね、ということでポスターの制作も引き受けさせていただくこととなりました。そのとき書かせていただいたのが、「この想い 1000 年前も 1000 年後も」というコピーです。この気持ちは、ポスターにもタイトルバックの映像にも通底させています。

毎週変わる本編のためのずっと変わらないオープニング

――企画演出する上ではどのような意図があったのでしょうか?

タイトルバックは放送ごとに変わる本編と相反して、1年間同じ内容なのでクリエイティブとしてはかなり難易度が高いものです。具体的すぎると本編のようになってしまうし、抽象的すぎると興味を惹きつけるものではなくなってしまうので、期待感と抽象度の頃合いを見計らった「美しい暗号」のような内容がいいなと考えていました。

そのときに思い浮かんだのが光と触感のアートでした。だから撮影でも、被写体にフォーカスを当てるのではなく被写体との “間” をあえて撮ることを徹底しました。また、人間が普遍的に持っている感情や美意識を引き算の考え方で見せたほうがより強い映像になるんじゃないかという考えもありました。

それによって、本編に良い効果を与えるタイトルバックにしたいという狙いがありました。初回の放送はもちろん、まひろがどんどん成長して、ドラマ設定も進んでいく中盤、そして最終回にも機能する「美しい暗号」。言いかえるとタイトルバックによって本編が勢いづくよう願いながら、ディテールを詰めていきました。

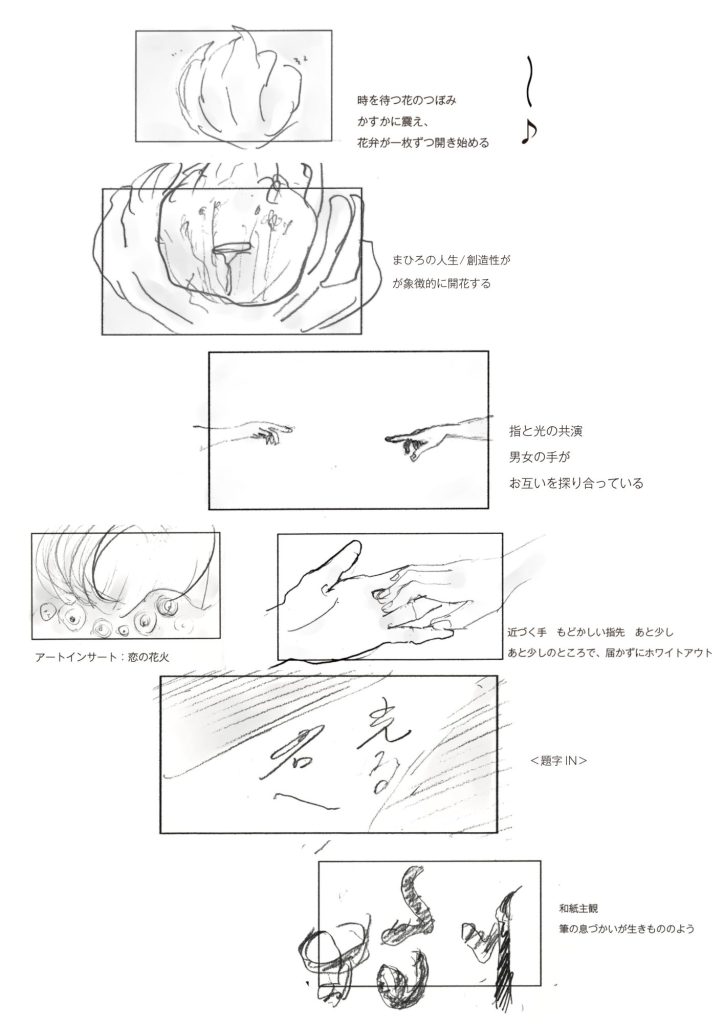

絵コンテ段階で目指されていた耽美さ

――コンセプトや描きたいことが決まったあとは、どのように映像の構成やモチーフを決めていったのでしょうか。

最初の依頼から1カ月後くらいに企画を見せてほしいという要望があり、考えていたことを、より具体的な絵コンテにまとめました。

まずは、紫式部の人生に想いを馳せ、女性としての人生の開花とクリエイターとしての開花の両方を表現したいという基本設計がありました。それを抽象的なメタ表現として描くには、光と触感と空気、もっと言うと霊性みたいなものがキーワードになると頭の中に浮かんでいました。

世界で最も古い恋愛小説のひとつと言われる「源氏物語」が、今の世の中にもインパクトのあるものとして受け入れられているのは、彼女が持った霊的な感情のようなものが今ここにあると考えることもできると思うんです。それはすごくロマンティックで素敵なことだな〜と。

そのロマンティックな時間の流れを映像化したいというイメージが、自分の中にくっきりとあったので、絵コンテの描き込みはスムーズに進みました。実はそのときの段階で、かなり完成に近い形を想定していましたね。

時代を超えるスケール感を見事に体現した吉高由里子さん

――主人公である紫式部を演じる吉高由里子さんへのディレクションについてもお話しをうかがいたいです。吉高さんが浮かべるあのような絶妙な表情はどのように引き出されたのでしょうか?

前述のように紫式部に対して、女性としての自分とクリエイターとしての自分を行き来した人だろうなというイメージを持っていました。また、1000年後まで残るような時代を越えていくスケール感をどう表現するか考えました。

吉高さんのトップカットである冒頭の光が当たるシーン では、「偶然と必然を行き交う光」といったようにテーマを決めていました。意思は強いけれど、運命の出会いや才能に翻弄されて人生が思い通りにいかないかもしれない、私はどうすればいいんだろうという内面を表現したいと考えていました。

吉高さんはかなり特別な才能をお持ちの方で、こちらが「1000年後の恋人に祈りを込めるように振り向いてください」「作家としての覚醒を目だけで表現してください」などと難しいお願いをすると、「何それー!」といった明るいリアクションが返ってきたりするのですが、実際にカメラを回すと一発でバコーンとすごい演技をしてくださるんです。

そのときに僕が注意したのは、例えば具体的に「道長への想いを表現してください」といったようなお願いをしてしまうと本編でやっている具象演出と同じことになってしまうので、それはよくないなと思ったんです。具体的な内容が展開される本編に対してタイトルバックでは具象性を帯びすぎない表情をしてほしかったので、吉高さん自身に抽象的な霊性をまとわせるように心がけていました。そんなやりとりをワンカットワンカット重ねていきました。

吉高さんが演じるまひろ(紫式部)のうっとりとした表情とたたずまい

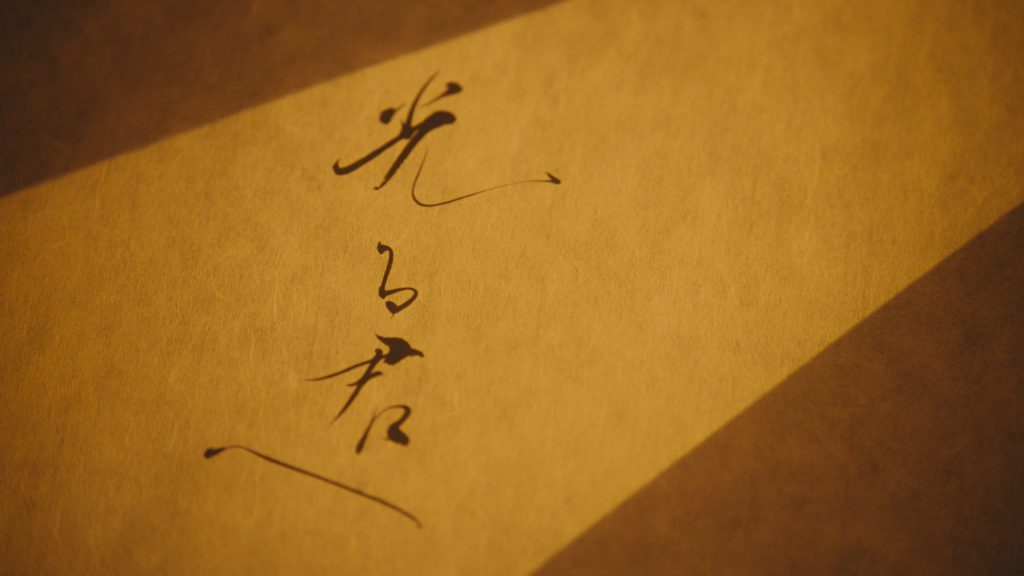

題字への想い 魅せるタイポグラフィ

――本編への期待感が高まるような作品タイトルの出方も非常に印象的でした。

タイトルを2回出すのは、最初から決めていました。最初の字は、オープニングだという期待感を高めながら、決めすぎないほうがいいと思ったんです。紫式部が和紙にすらすらっと書いた字体に、光がすっと当たるような見せ方をしています。2回目の題字は、本編が始まる前に雄大にバシッと決まるものを、うるさくなりすぎないよう動かしながら入れました。

題字はまさに気持ちのクライマックスだから、ここで決定的な『光る君へ』っぽさを、なんとかビルドしたいなと思いました。目線や表情など演技への指導も、自分の中でとてもこだわったところです。

とはいえ、編集するまでわからない部分でもあり、撮影現場でオフライン編集を入れながら撮影をしました。それを見て「いける!」と確信できたときはとても嬉しかったです。

書家の根本 知さんが手がけた題字

特製装置で表現した“光の霊性”

――映像を拝見するとさまざまな手法を用いて制作を進められたかと思いますが、撮影する中で苦労した点はありますか?

新しいけど普遍的なものを作りたいと僕はいつも考えているので、そういう意味では、人間のど真ん中である哲学性を持たせながら、技術的にはある意味難しくなければいけないと考えています。

例えばふたつの手のシーンについて。手と手を握り合うという行動は見せ方によってとても現実味を帯びすぎることもあるじゃないですか。そうではなく、その空間に存在する“光の霊性” をまとわせたかったので、カメマンの斉藤 領さんには徹底的にオフフォーカスで、むしろ光の彫刻のように撮ってほしいとお願いして、見事に実現してくれました。

照明も重要で、かなり作りこんでいます。照明は田上直人さんにお願いをしました。水晶体を半分にしたような形状の容器に水を張って、揺らしながらそこに光を当てて、水と容器を透過した光を、被写体に当てています。光の具合も光量や角度によって微妙に変わるので、細かく調整しました。さらに光自体が当たりすぎないように、スモークを焚くことで空間にただよう微粒子を可視化させることで、「生きた光」を表現しました。

映像の律動計算の中では、微視的なものと巨視的なものが混ざり合うと世界観が広がります。加えて、OTSや等身大の画角は、本編の表現とぶつかってしまうのでなるべく排除しました。吉高さんの顔というのもあまり出しすぎないようにしています。撮影中は被写体にピント合わせずにむしろ空間に漂っている綿毛や光の粒子にフォーカスするようお願いをしました。

光の彫刻のように指が絡まる耽美的なカット

「この人たちと作りたい」という想いで進んだバーチャルプロダクションの撮影

――今回はバーチャルプロダクションの撮影もされているそうですが、なぜその撮影手法を取り入れることになったのでしょうか?

被写体そのものだけではなく「間」に存在しているものや、被写体との距離感を出したいと思ったので、光がべたっと当たっているよりもサイド光やハレーションがあるほうがいいと思ったんです。実は並行してロケハンも進めていて、実景で撮ることも同時に検討していたのですが、朝日や夕日の完璧なシーンを撮るとなると天候予備などスケジュールの調整がしづらかったり、着物を着ての撮影が気候的に難しかったりという課題がありました。最終的には、諸条件をコントロールするためにソニーPCL の清澄白河BASE で撮影をさせていただくことに決めました。

バーチャルプロダクションで撮影したシーンはハイスピードカメラのPhantom を使用しているのですが、シャッタースピードが速ければ速いほどフリッカーを拾いやすくなってしまうんです。吉高由里子さんの演技と光が交差する奇跡的に神々しい瞬間をスーパースロモーションで追いながら、ソニーPCLのエンジニアの方と一緒に、フリッカーを避けられるポイントを何度も計算しながら設定を探っていきました。

ソニーPCL の大賀さん率いるクリエイティブチームは技術もフィロソフィーも最高で、受注者/発注者の関係で単に「仕事だからやる」というのにとどまらず、「一緒に解決していいものを作ろう」という姿勢で一緒に動いてくれたのが嬉しかったです。

最初の画コンテ段階から撮影プランなどを相談していて「一緒にこの人たちと作りたいな」という気持ちが芽生えたのもソニーPCL さんにお願いしようと思った理由のひとつです。

陰影が美しいダークアンバーのルック

――この作品はカラーグレーディングもかなり大事なポイントだと思います。ルックの方針はどのようにすり合わせていったのでしょうか?

タイトルバックにはテキストが入るため、色数を抑える必要がありました。理想は黒だけど、それだと暗い。そこでダークアンバーの柔らかい光や温かみを活かしながらも、クレジットが載せられるようにある程度の暗さを出したいということで谷崎潤一郎さんの「陰翳礼讃」にオマージュしながら、「光翳礼賛」でいこうというのは早い段階で想定していました。光を描きながら、背景の輝度を抑えることに、とても苦心しました。

カラーグレーディングをお願いしたのはエストニア出身のMax Golomidovさんというカラリストで、ダークトーンの中にも味わいがある画作りをしてくださるのが彼の持ち味です。新しい雰囲気の大河オープニングにするために、あえてヨーロッパのフィルム・ノワールを見る目のある人にお願いしたいという狙いがあり、コラボレーションが実現しました。

カラリングの作業は丸々2日間ほどかけていただきました。1日目はお任せでお願いをしたのですが、実は当初あがったものが、大河ドラマということを意識したのか、想像よりかなりパキッとした仕上がりだったので、そこから真逆の方向へ、より曖昧に、より抽象的な方向へと修正してもらう形でブラッシュアップしました。

作りたいのは「心の残像」。永遠のような一瞬を、映像にすること

――市耒さんが気に入っているシーンはありますか?

何個かあるんですけど、吉高さんがカメラを向いて題字が映るカットは見たときに自分の中でも心が震えました。それとハイスピードカメラを使ったスローモーションのシーンは、そこにある光と吉高さんをうまく捉えられて、普遍的な瞬間を撮れたなと感じています。

絵コンテを描いていて、最初に手応えを感じたのは抽象的な光の中で、ふたつの手が合わせるカットです。企画作業の中でこのカットを描いたときにこれは絶対うまくいくなという感覚がありました。

――手のシーンはスピード感や動き方で印象がかなり異なりそうなので、撮影も難しそうですね。

そうなんです。長い企画作業と美術準備でしたが、この1カットを撮り終わったときに、現場のすべての方々に、なにを目指そうとしているのかを具体的に伝えられて、そこからは一気に、抽象的で耽美的な世界の構築に一丸となって向かえました。

日本的な美を表現することを追い求めて

――他のスタッフの方々には、市耒さんの完成イメージをどのようにそれを伝えていったのでしょうか。

永遠のような一瞬を撮りたいという狙いがあったのですが、実像をそのまま撮ると一瞬のような一瞬になってしまう。だから、撮りすぎないでください、具体的にしすぎないでください、光の彫刻を撮ってください、などなど…さまざまな伝え方をしました。画コンテや、写真資料、キーワードを書き出した文字ベースの資料を作成したり、それを実現するための手法をマインドマップにまとめたり、タイトルバックと本編を比較した「具象度の時系列変化」をグラフにしたり…イメージを伝えるためにありとあらゆる資料を作成しました。

特に「具象性がなくていい」というお願いは、吉高さんのようなスターが現場に入る撮影では、特に、みんな不安に思うようで(笑)。本当にオフフォーカスでいいんですよ、ということを理解してもらうために工夫を重ねました。

僕は、実像ではなく、残像そのものに、日本的で淡く曖昧な美しさの根幹があると思っています。それを映像やデジタルアートで表現することにずっと関心を持っています。

今回の現場は、旧知の村井大智プロデューサー(ピラミッドフィルム執行役員)と組んで、まさに映画からTVCM、アートまでいろいろな才能とのコラボで実現しましたが、「何を撮るか・CGで作るか」ではなく「美しい残像」をゴールにしたときに、きっと日本的な映像表現にはまだまだ掘られていない真ん中があるんだ、と感じることができました。

メイキング

撮影中のメイキング。手作りの装置による光のコントロールやバーチャルプロダクション、スロー撮影など、思い描くビジュアルを画にするためにさまざまな手法が用いられた。カメラはALEXA LFとハイスピードカメラ・Phantomを使用している。DPは斎藤 領さん。

大河ドラマ『光る君へ』

物語の舞台となるのは平安時代中期の貴族社会。和歌や漢詩の才能にめぐまれた主人公・まひろ(吉高由里子)は、のちに1000年の時を超えるベストセラーとなる「源氏物語」を書き上げた紫式部と呼ばれる女性へと成長する。藤原道長(柄本 佑)との出会いや、光源氏=光る君のストーリーを生み出すまでの過程を中心に人々の人間模様が描かれていく。