レポート◉SUMIZOON

はじめに

LUMIX S1RIIは2025年2月26日に発表された最新のミラーレスカメラである。初代 S1RはLUMIX 史上最多の有効4730万画素を誇るスチル撮影用途のカメラとして高い評価を得たカメラだ。実はLUMIX S1Rはその画質評価から著名なベンチマークサイトにおいて総合画質NO.1を獲得しており、今なお同画素数クラスのカメラにおいてトップの座に君臨している。

今回紹介するLUMIX S1RIIは、そのLUMIX S1Rの後継機種だ。そもそもLUMIXのS1シリーズのLUMIXの登場はLUMIX S1H(2019年9月発売)以来、5年半ぶり。初代LUMIX S1Rからは実に6年ぶりのII型へのアップデートとなる。

LUMIX S1RIIはスチルに重きを置いた高画素モデルながら、動画のハイブリッド機としても優れた性能を発揮する多機能なカメラである。

LUMIX S1RIIはLUMIX初の8K動画撮影やフルサイズ画角での4K/120p、さらに強化された電子手ブレ補正など、スチルだけに使うにはもったいないほどに動画機能が充実している。

今回はこのLUMIX S1RIIの動画性能について、その画質や使い勝手も含め紹介していきたい。

LUMIX S1RII製品概要

まずはLUMIX S1RIIの製品概要について紹介する。

・マウント:ライカカメラ社L-Mount

・センサーサイズ:フルサイズ

・有効画素数:4430万画素

・重量:795g(バッテリー・メディア含む)

・サイズ:134.3 x 102.3 x 91.8mm

・静止画記録画素数:8144 x 5424

・手ブレ補正:B.I.S. 8段 / Dual I.S.2 7段 / クロップレス電子手ブレ補正モードを新搭載

・動画記録フォーマット(代表例)

MOVコンテナ

17:9 フルサイズ画角

8.1K30p/24p 4:2:0 10bit

5.8K60p 4:2:0 10bit

C4K 120p 4:2:0 10bit

C4K 60p/30p 4:2:2 10bit

16:9 フルサイズ画角

8K30p/24p 4:2:0 10bit

5.9K60p 4:2:0 10bit

4K 120p 4:2:0 10bit

4K 60p/30p 4:2:2 10bit

Apple ProRes

17:9 フルサイズ画角

5.8K30p/24p

C4K60p/30p/24p

16:9 フルサイズ画角

4K60p/30p/24p

FHD120p/60p/30p/24p

ProResRAW

17:9 Pixel by Pixel

5.8K30p/24p

・音声収録:32bit フロート録音対応(DMW-XLR2使用時)

・メディアスロット:CFexpress / SDカード

なお、後述するが、4K/120pを除く上記モードは8Kからのオーバーサンプリングであると推測される。

初代S1Rと比べて小型・軽量化されたボディで、持った感覚はS5IIやS5IIXに近い。

メディアはCFexpressとSDカードのデュアルスロット構成を採用している。ビットレートの高いProRes RAWやProRes、一部のH.264イントラコーデックはCFexpressまたは外部SSDのみ記録が可能となっている。

動画作例

まずは、いつもの様に動画作例から紹介したい。今回は作例を4本ほど撮影した。

LUMIX S1RIIはProRes/ProResRAWが撮れる利点はあるが、8K/30p、4K/120pが撮れるアドバンテージを試すべくProRes/ProResRAWではなくH.265の8K/30p、4K/120pをメインに映像を構成している。なお、H.265の8K/30p、4K/120pはCFexpressとSDカード両方への記録が可能だ。

また、いずれの作例もV-Logプロファイルであれば基本的にはテクニカルLUTを適用しつつ軽くコントラストと色味を調整した程度でグレーディングというほどの処理は行なっていない。

まず、8Kの解像度の優位性が分かるように空間周波数の高い(細部のディテールが際立つ)被写体を選んだカットと4K/120pの優位性が分かるカットで構成された作例が以下である。

次の作例は高感度耐性が求められるカットや、今回新たに導入されたクロップレス手ブレ補正の効果が明確にわかるカットを織り交ぜている。夜間撮影にもかかわらず、高フレームレートである120pという厳しい条件で、かつポスト処理でのスタビライズやノイズリダクションを一切施していない映像である。この作例のみ少しティール&オレンジ調に色を変更している。

こちらも4K/120pをメインに人物撮影をした作例であり、35mm単焦点レンズ1本ですべて手持ち撮影を行なっているが、その手軽さに反して撮影された映像は重厚でありながら繊細な表現をも可能にしている。

最後の作例は、長年にわたり撮影を続けてきた航空機を捉えた映像である。4K/120pをメインとし、高感度耐性が必要なカットを多数含んでいる。また、撮影の大半はオートフォーカスを使用して行われている。

LUMIX S1RIIは高画素数ながらダイナミックレンジ(ダイナミックレンジ拡張:ON時)は24MPクラスのカメラとほぼ同じ値を維持しながらも、ノイズが非常に少なく高画質である印象を受けた。画質は疑いようもなくLUMIXクオリティであり、過去最高画質と称しても過言ではない。

新開発4430万画素センサー

LUMIX S1RIIに搭載されているセンサーは新開発の4430万画素裏面照射型CMOSイメージセンサーである。先代のLUMIX S1Rが4730万画素から300万画素少ない画素数となっている。

S1RIIが発表になるまでは、私も含めて多くの人がLEICA SL3と同じ画素数(6030万画素)になるものだと予想していたものだが、蓋を開ければS1RのII型は先代からあえて画素数の少ない画素数になった。

これに関しては、写真性能と動画性能の両立の観点や、画質での優位性の観点などが理由として挙げられると思うが、私自身もこの画素数は、8Kを目的とした動画撮影とスチルの両立を行うにはちょうど良い画素数であると感じる。

現在発売されている8K対応機の画質は、低感度では優れているものの、高感度耐性が弱いという印象を受ける。しかし、このLUMIX S1RIIは、定評のある2400万画素LUMIX(S1 / S1H / S5 / S5II / S5IIX / S9)と同様、あるいはそれ以上の高感度性能を発揮する。また、2400万画素LUMIXでは熱望されていたフルサイズ画角での4K/60pや120pの撮影を可能にするセンサーを搭載している。

ファーストインプレッション

どの撮影モードも解像感が非常に高い

LUMIX S1RIIは8Kの高い解像度の映像撮影が可能である。では、4K以下の撮影時にLUMIX S1RIIの高解像度の恩恵を受けられないのかというと、答えは否である。

詳細は後述するものの、LUMIX S1RIIはハイフレームレート撮影以外の通常の映像撮影においても解像感が高く、非常に繊細な表現が可能である。特に、定評のある2400万画素のLUMIXと比較しても、ディテールの緻密さが際立っている(4K/120pのハイフレームレート撮影では、解像感がやや低下する)。

低照度でも威力を発揮する4K/120p(4K/100p)モード

LUMIX S1RIIの4K/120pハイフレームレート撮影は、前述したように他の通常撮影モードとは異なる解像感を持つ。一方、実際のノイズ感はどうであるかをご覧いただきたい。実際にこのモードで撮影した映像は下(2つ目の動画作例)である。

120pの撮影モードではシャッタースピードが最低でも1/120秒が求められるため、一般的には夜間の撮影に不向きと考える方が多い。しかし、LUMIX S1RIIの4K/120pモードは非常に高感度耐性が優れている点は他の撮影モードと同じである。

(本作例の全てのカットではポスト処理でのノイズリダクションは行なっていない)

夜の撮影においては、フリッカーが問題になることが多い。特に120p撮影は商用周波数が50Hzである東日本の環境と相性が不利である。東日本では信号機や多くの公共の街灯が50Hzの倍である100Hzで点滅しているため、120p撮影時に設定すべきシャッタースピードを1/100にしたいところだが、これでは120p撮影が不可能である。では、1/200に設定すれば良いかというと、これもフリッカーを発生させやすい。

ポスト処理でフリッカーを低減する方法もあるものの、筆者が東日本でスロー撮影を行う際には、カメラのシステム周波数を50Hzに切り替えて4K/100p撮影にする方法を使用している。やや特殊な方法だが、この設定により4K/100p(100fps)撮影が可能になり、シャッタースピードを1/100に設定することで100Hz点滅する被写体のフリッカーを回避することができる。

ミラーレスカメラの中でも、こうした柔軟な使い方が可能な機種は限られているため、LUMIXシリーズの特徴が際立っていると言える。この点こそがLUMIXを選ぶ大きな優位性の一つとして挙げられるだろう。

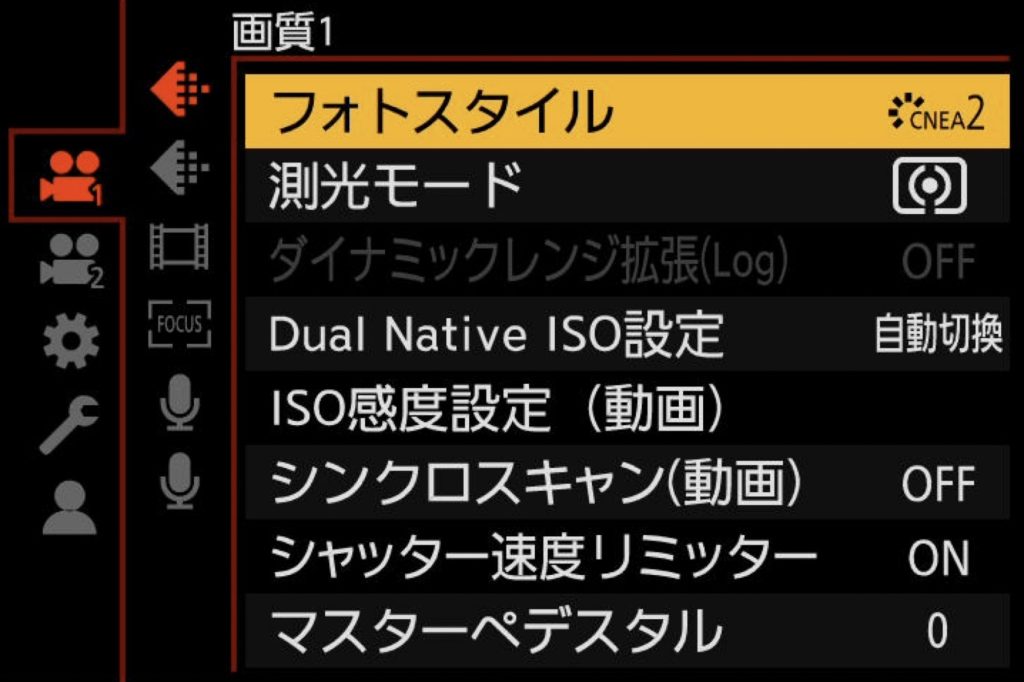

デュアルネイティブISOのベース感度が低く、Log撮影がしやすい

LUMIX S1RIIの特徴の一つとして、ネイティブISOが低い点が挙げられる。この特性は、特にシャッタースピードの制約を受けやすい動画撮影者にとって大きな利点となる。特にLog撮影を多用するカメラマンにとっては、低いネイティブISOによって適切な露出を得やすく、光量の多い環境でも過剰露出を抑えられるため、非常に実用的であると言える。

| フォトスタイル | ダイナミックレンジ拡張 | 低ゲインベース感度 | 高ゲインベース感度 |

| V-Log | OFF | 200 | 1000 |

| ON | 400 | 2000 | |

| CineLikeA2 | ー | 160 | 800 |

| CineLikeD2 | ー | 160 | 800 |

| CineLikeV2 | ー | 160 | 800 |

| HLG | ー | 320 | 1600 |

| スタンダード | ー | 80 | 400 |

ダイナミックレンジ拡張時の最低ISOは400であり、これはLUMIX S5IIXなどの2400万画素機のベース感度640よりも2/3段低い設定となっている。Log撮影では、ハイライトのレンジがスチルガンマ(たとえばフォトスタイル「スタンダード」)よりも広く取られる傾向があるため、多くのメーカーがスチルガンマよりもベース感度を2段以上高く設定している。一方で、S1RIIはスチルガンマ使用時のベース感度がISO80と低い仕様のため、V-Logのベース感度も併せて低く設定されている。

ベース感度がISO400と低いため、日中の撮影でもこれまでよりNDフィルタの濃度を抑えることが可能となり、これだけでも映像品質の向上が期待できる。

また、高感度側のベース感度はISO2000であり、LUMIX S5IIXなどの2400万画素機における高ゲインベース感度4000よりも1段低い。しかし、ベース感度が下がったからといって高感度性能が劣るわけではなく、そのような欠点は見られない。詳細は後述するものの、LUMIX S1RIIの高感度耐性が極めて優れている点にここでも触れておきたい。

動画撮影に特化したクロップレス電子手ブレ補正が秀逸

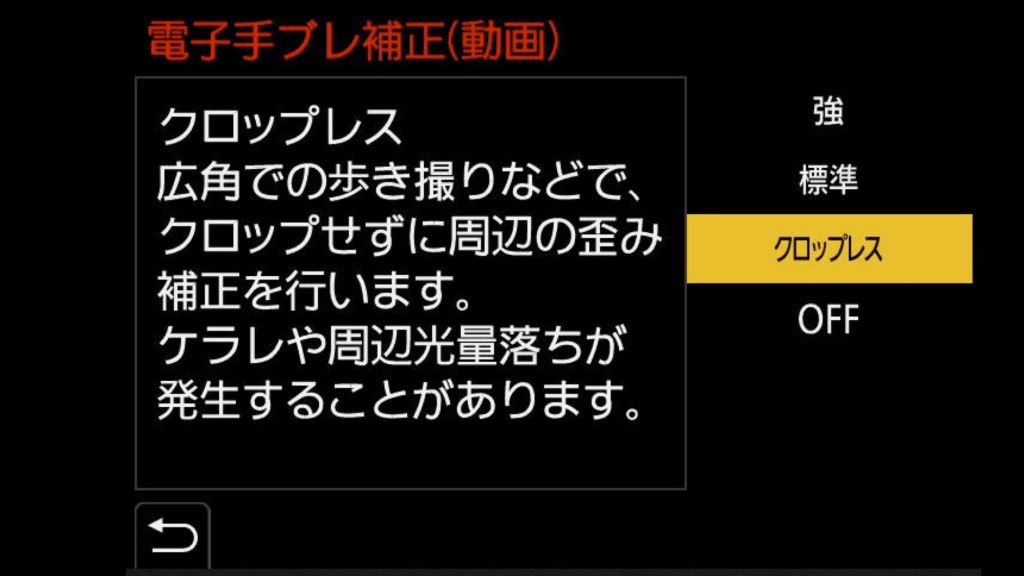

今回新たに搭載されたのが、クロップを行わない電子手ブレ補正である。LUMIXは従来から、手ブレ補正性能がミラーレスカメラの中でもNO.1と称されるほど優れているが、超広角撮影においてはセンサーシフトやアオリ補正による像の歪みが顕著になる傾向があった。

最近の機種ではこれらを補正する「電子手ブレ補正(強)」が追加されていたものの、この機能を使用するとクロップ比率が大きくなり、超広角レンズの特性を充分に活かせないケースが多かった。

今回のクロップレス電子手ブレ補正は、クロップを行わずに超広角撮影の端の歪みを電子的に補正する機能である。この機能により、超広角レンズの画角をそのまま活かしつつ、歪みの少ない映像を撮影することが可能となった。

ただし、極端にブレがあるカットやシャッタースピードが低い場合にはブラーが発生し、補正しきれない箇所が見られることもある。それでも、この補正機能の効果は極めて強力であり、今後は広角レンズによる手持ち撮影において不可欠な存在といえるだろう。

なお、同機能が使えるのはLUMIXの純正レンズに限られることをご注意いただきたい。

この機能を使えば14mmのレンズは14mmのままであり、例えば作例の下のカットを手持ちで撮ることができる。これは従来ではスタビライザー(電動ジンバル等)がなければ撮れないカットの一つだろう(ボディ内手ブレ補正:ブースト設定との組み合わせ)。

ジンバルを使ったとしか思えない表現が可能

ジンバルほど完璧な補正はできないものの、カメラを水平に保ち、直線的に移動し4K/120pのスローで撮ればこれくらいのカットは簡単に撮れてしまう。驚異的とも言える。

S5II/S5IIXにそっくりな外観だが、随所に異なる点がある

LUMIX S1RIIの外観は、筆者の愛機であるS5IIXとほとんど同一である。背面液晶部分の機構やボタン配置、アイピース部を除けば、外観とサイズ感はほぼ同一と言える。

試しに筆者のLUMIX S5II/S5IIX用のケージ(FALCAM製)を装着してみたところ、問題なく装着できた。

ただし、新しく新設されたスチル/動画/S&Q切り替えレバーが操作しにくくなるのと、S5IIとはグリップ部に微妙な違いがあるためか、ほんの少しだけ斜めに装着されることになる。緊急避難的には同ケージは使用可能だが、ケージは専用のものを使うことが推奨される。

なお、従来のS5II/S5IIX用のSmallRig製などのケージでは、バッテリー蓋の形状が異なることからバッテリー交換ができないことが報告されているため注意が必要だ。

形状がLUMIX S5II/S5IIXと似ていると書いたもののボタンやダイヤル、背面液晶に関しては違いがある。その一つは左手の前面にあたる部分にあるRECボタンだ。右手にパン棒を構えている際にはこのRECボタンが重宝する。

また、前面および背面タリーランプも搭載されている。背面のタリーランプは、メディアへのアクセスランプを兼ねた表示となっている。これによって従来よりも逆RECの可能性がさらに下がったと言える。もちろん、これらのランプは設定で2段階の明るさ調整もしくは消灯することも可能だ。

ファインダーの形状はLUMIX S1シリーズと同じ丸型となっている。なお、初代S1シリーズのようにアイカップのワンタッチでの取り外しはできない構造となっている。

新しいモニター機構は可動域が広い

チルトとバリアングルを兼ね備えた背面液晶構造(チルトフリーアングル)はLUMIX S1Hで初めて搭載された機構である。その後、LUMIX GH6/GH7にも同機構は採用されているがLUMIX S1RIIのチルトフリーアングルは可動域が非常に大きい。上に向けた場合はほぼ水平になり、下に向けた場合の可動域も広い。

このおかげで、光軸をずらさずにウエストレベルでの撮影が可能である。ハイアングルからローアングルまで手持ち撮影しやすい点は使っていて非常に便利であると感じた。

もちろん、過去のLUMIXのチルトフリーアングルと同様にHDMI/USB-Cポートとも干渉せずに液晶画面の横に開くことも可能となっている。

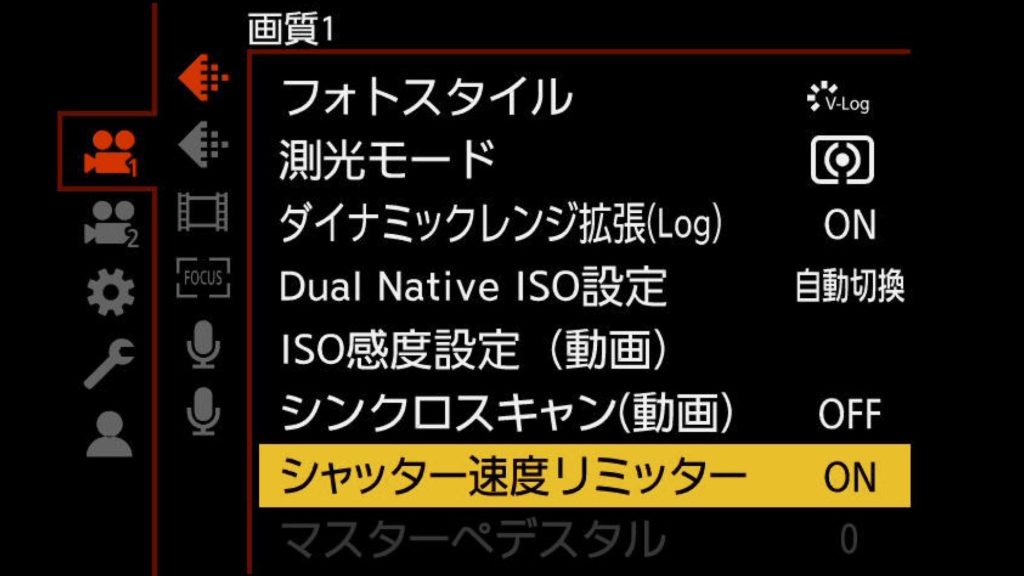

念願のシャッター速度リミッターが搭載された

今までLUMIXは、たとえば60p撮影であっても1/50や1/30のシャッター速度が設定できた。「できた」というよりは「仕様によりできてしまった」と表現したほうがよいかもしれない。というのも60p撮影時において1/50や1/30のシャッター速度を設定してしまうと、同じコマが2つ記録され、実質的に30p撮影となってしまうのだ。筆者界隈ではLUMIXのこの仕様のため60p撮影で設定による事故が少なからず発生していた。60p撮影の間、ちょっとした操作ミスで1/50になってしまい、しばらく撮り続けてしまい、結果30p撮影となってしまう。そんな経験を筆者は数多く経験してきた。

今回は60p撮影であればシャッタースピードは1/60よりも遅くならないため、こうした事故とは無縁となる(このリミッターはデフォルトでONとなっている)。

これは、筆者が以前から切望していた機能であり、非常に嬉しい機能追加である(できることなら、他のLUMIXでもファームアップで対応していただきたい機能だ)。

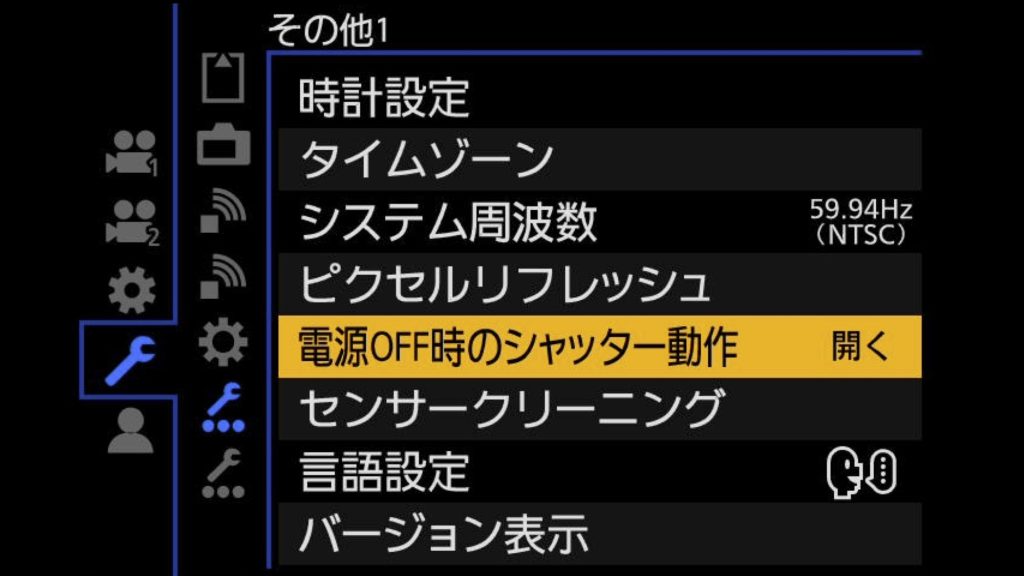

電源OFF時にシャッターを閉じる設定が可能に

LUMIXとして初めて電源OFF時のシャッター動作を選択できるようになった。

シャッター幕を閉じる設定はシャッター幕に触れた場合にシャッター機構を破損する可能性があるため同設定は注意が必要だが、センサーへのダストの付着を防ぐ効果がある。

新フォトスタイルCineLikeA2 より手軽にシネマルックが可能に

最近のLUMIXにはCineLikeD2/CineLikeV2というフォトスタイルが搭載されている。特に前者は多くのユーザーに人気のフォトスタイルである。LUMIX S1RIIではこれらに加えてCineLikeA2というフォトスタイルが追加された。CIneLikeD2/V2はシネライクとは言え、コントラストは高くビデオに近いルックだったのだが、CineLikeA2はCineLikeD2よりも更に軟調なルックになっており、よりシネマに近い印象のフォトスタイルである。Logを使うまでもない場合やポスト処理での手間を省きたい場合はもちろんのこと、これを使うだけで魅力的なルックになる。一度使ってみることをお勧めしたい。

動画↔︎スチル切り替えレバー方式に

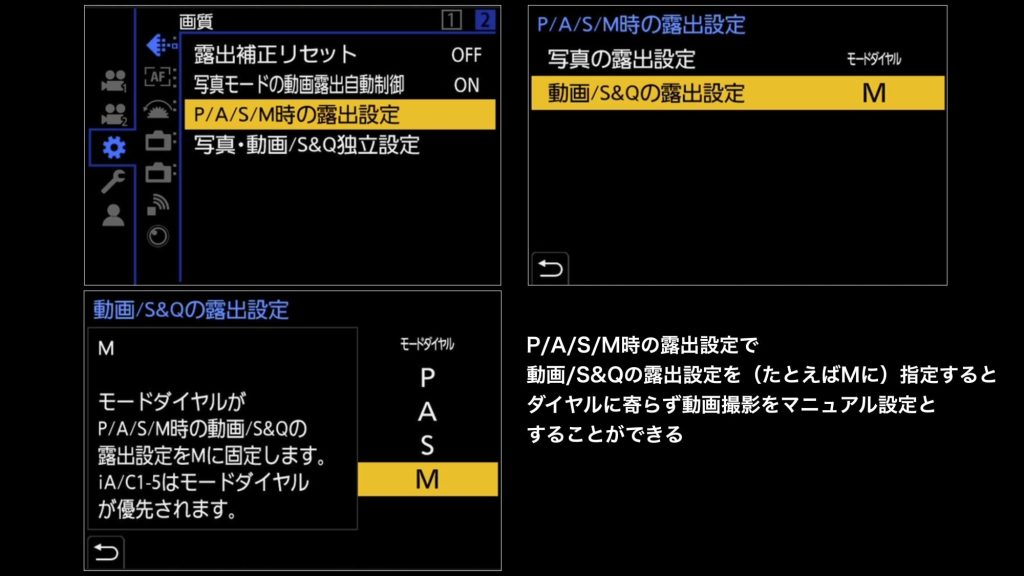

LUMIX S1RIIは従来のLUMIXから操作系に大きな変化がある。それが動画とスチル撮影の切り替えレバーの新設だ。従来はモードダイヤルの中にスチルのP/A/S/Mとクリエイティブ動画モードが存在していた。そしてクリエイティブ動画モードの露出設定はソフト的にP/A/S/Mを設定する方式だったのだ。従来からのLUMIXユーザーであればこの操作体系に慣れている方が多いとは思うが、初めてLUMIXを扱う人にとっては少し混乱しやすい思想だったと言えるだろう。

S1RIIでは思想として、スチル/動画/S&Qの切り替えと露出モードP/A/S/Mの掛け算的な設定となる。これは今現在LUMIX以外の多くのカメラが採用している方式だであり、他メーカーから乗り換える人にとって違和感のない操作系になったと言えるだろう。

ただ、この操作体系は、動画の場合とスチルの場合で異なる露出モードを使いたい人にとっては動画/スチル切り替えレバーの操作と露出モードの切り替え操作の2ステップの操作が必要となる。瞬時にスチル/動画の切り替えを行いたい人にとっては賛否が分かれると言っていいだろう。

なお、従来と同じように「P/A/S/M時の露出設定」メニューでモードダイヤルに依らずに動画撮影時はマニュアル露出などにソフト的に設定することができる。

スチルはAやPモード、動画は常にMモードで撮りたいという人にとってはこの設定をすることで、スチルと動画の切り替えをワンアクションで切り替えられる。

また、次に説明するカスタムダイヤルを駆使するとさらに効率よく様々な動画撮影を瞬時に切り替えられる。

C5まで増えたカスタムダイヤル

カスタムダイヤルはLUMIX史上最多の物理ダイヤル5つ(C1〜C5)が登録できるようになっている(C5はさらにソフト的に最大10個の登録が可能)。このカスタムダイヤルは動画撮影者にこそ使ってほしい機能だ。

動画撮影の場合は頻繁にフレームレートの設定を変えて撮ったり、フォーカスモードやAFの速度を頻繁に変えて撮る人が多いと思う。想定される設定があらかじめわかっているのであればそれら複数の設定をカスタムダイヤルに割り当てておくことで、撮影現場での瞬時の設定変更が可能となる。

特にLUMIX S1RIIではスチル機とは思えないほどのコーデックの充実ぶりであり、設定は多岐に渡る。映像表現の幅が実に様々であることから、それらを使いこなすためにも是非カスタムダイヤルで撮れ高を上げる方法を試していただきたい。

スチル、S&Qモードも独立しているため合計42個の設定が登録できる

今回、S1RIIでは動画↔︎スチルの切り替えレバーの操作体系に変更されたことによって、筆者も動画撮影とスチルの効率的な撮り方に関して、どのような撮り方が最適なのかを今後模索していきたいと考えている。

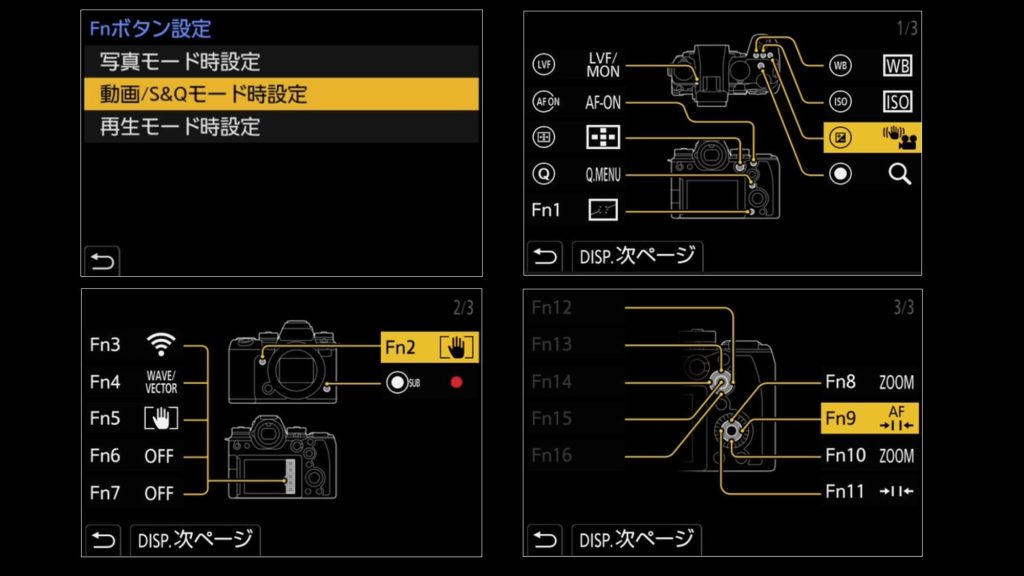

スチルと動画でファンクション登録が独立した

LUMIXは従来から、あらゆるボタンにあらゆる機能をアサインできるのが大きな特徴であり、そのカスタマイズの自由度は非常に高かった。ただし、その設定は動画とスチルで共通であり、スチルと動画で異なるファンクションアサインをしたくてもできない仕様だった。

LUMIX S1RIIではさらに、ファンクションボタンを、動画(S&Q含む)とスチルで独立して登録することが可能になっている。例えば、動画撮影モードでは任意の場所に電子手ブレ補正の設定をアサインしつつ、スチルの場合はそのボタンに別のアサインをすることができる。

筆者の場合は動画撮影ではマニュアル露出モードで撮影しつつISOオートを使うことはほぼないため、露出補正ボタンには電子手振れ補正(動画)を設定しつつ、スチル撮影では通常の露出補正をアサインしている。

動画とスチルではそもそも使うボタンが異なるため、今回の仕様変更は実に理にかなったものと言える。工夫次第ではかなり操作性が向上するので、自身の使い方に合ったファンクション設定を考えてみてはいかがだろうか。

その他

ここまで、すでに多くの機能を紹介してきたが、これだけにとどまらず紹介しきれなかった機能として、LUMIXユーザーおなじみの撮影アシスト機能のスポット輝度メーター、ベクトルスコープ表示、ウェーブフォーム表示、アナモフィックデスクイーズ表示、自由自在に設定できるフレーム表示、ピン送りを事前設定するためのフォーカストランジション、任意のピント位置をあらかじめ登録できるフォーカスリミッタは従来通り使える。LUMIX S1RIIではこれらに加えて新たにフォルスカラー表示も利用可能だ。

また、最新のLUMIX Sシリーズで導入されたLUTを適用して記録するリアルタイムLUT、画素数を活かしシームレスな望遠ズームを実現するハイブリッドズーム機能などももちろん使える。

そして、LUMIX S5系には搭載されていないHDMI出力時のダウンコンバート機能もLUMIX S1RIIでは実装されている。

動画撮影機能としてこれでもかというほどの機能が搭載されており、LUMIX S1RIIは動画撮影に使わない手はないとさえ思わせるものだ。

動画撮影の深掘り

最後にこのS1RIIの動画画質について少し深掘りしたいと思う。

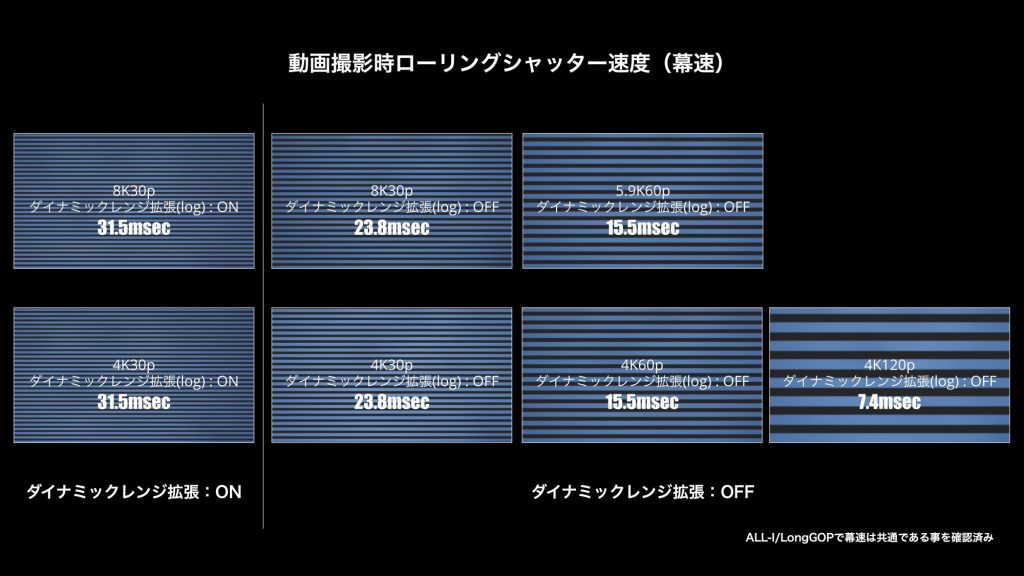

ローリング速度比較

動画撮影時のローリング速度を測定した。測定は高速点滅する光源の本数を測定する方式で広く用いらているローリング速度測定方式となる。

今回は16:9画角のモードのみでの速度比較であるが、その結果をまとめると下の表のようになる(多少の誤差はあるためおおよその数値として理解いただきたい)。30pの場合は記録解像度に限らずダイナミックレンジ拡張:ONの設定ができるが、その場合はローリング速度は約31.5msec(約32fps相当)となる。ダイナミックレンジ拡張をOFFにした場合、約1.3倍の速度の約23.8msec(約42fps相当)に速度が上がる。

つまり、LUMIX S1RIIではダイナミックレンジ拡張のON/OFFともに30pでは常に8K読み出しを行なっていると推測される。なお、60pの場合は5.9Kも4Kも約15.5msecと、こちらも記録解像度による依存はない。60pの場合は30pに比べて幕速が向上する仕様だが、後述の解像度チャート撮影の結果から60pの場合も8Kオーバーサンプリングと推測される。

| ダイナミックレンジ拡張 | 記録解像度 | 30p | 60p | 120p |

| ON | 8K | 31.5msec | ー | ー |

| 5.9K | 31.5msec | ー | ー | |

| 4K | 31.5msec | ー | ー | |

| OFF | 8K | 23.8msec | ー | ー |

| 5.9K | 23.8msec | 15.5msec | ー | |

| 4K | 23.8msec | 15.5msec | 7.4msec |

つまり、4K/120p以外は4K撮影時に高い解像度からのオーバーサンプリングを行なっている。なお、4K/120pでは約7.4msec(約135fps相当)と高いローリング速度となっている。

このことからローリングシャッターによる被写体の歪みを避けて30p映像を撮りたい場合は60p撮影を行いコマの半分を捨てるというような撮り方も有効であるはずだ。

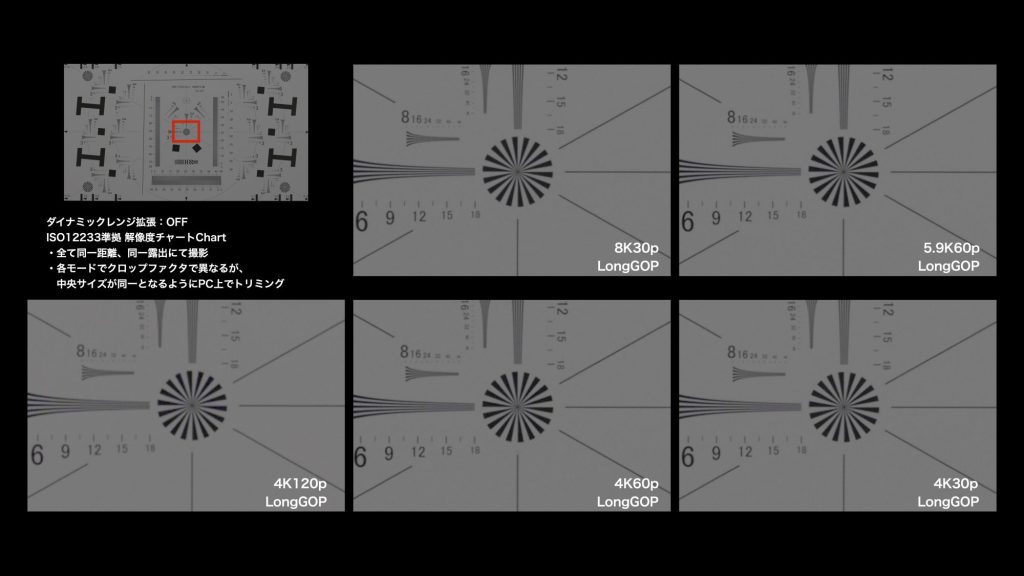

モード別解像度評価

16:9画角撮影モードの8K30p/5.9K60p/4K120p/4K60p/4K30pを解像度チャートで撮影したものが下図である。

いずれも同一解像度になる様にリサイズ&トリミングを行っている。これを見る限り記録解像度の違いはあるが、8K30p/5.9K60p/4K60p/4K30pの解像度は非常に高く、これらはどれも同じ素性のものと感じた。よって、これらモードは全て8Kからのオーバーサンプリングと推測している。

この中で唯一明らかに素性が異なるのは4K/120pのモードであり、このモードは2×2のビニングモード駆動による映像であると推測される。4K/120pは解像度こそ他のモードに劣るが、ほぼフルサイズ画角で撮影できることの意味は非常に大きく、高感度耐性も充分に高い。

Log撮影時のダークノイズ変化

ダイナミックレンジ拡張:ONでのLog撮影の場合、ネイティブゲインの切り替えはISO2000を境に発生する。つまりネイティブゲインはISO400とISO2000だ。少なくともISO2000は低ゲインの800に相当するノイズ量の様だ。

なお、この切り替わりはダイナミックレンジ拡張:OFF(V-Log撮影時)の場合はISO1000が境となる。

ダイナミックレンジ拡張:ON/OFFに関わらずISO12800まではポスト処理に手間をかけることなく充分に使えるノイズレベルであると感じた。

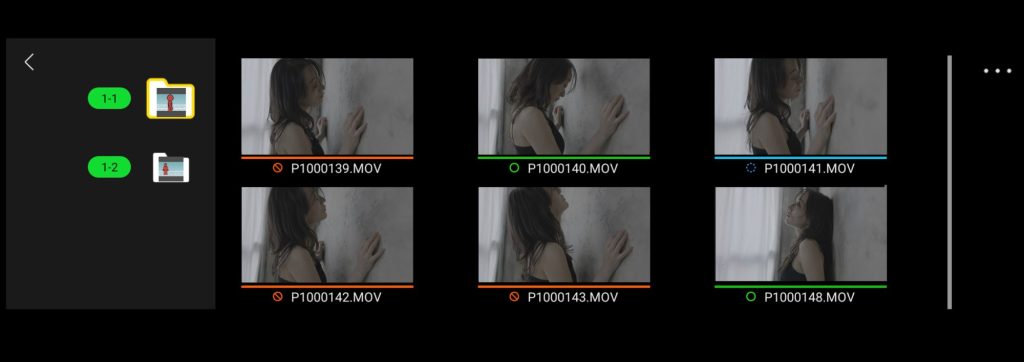

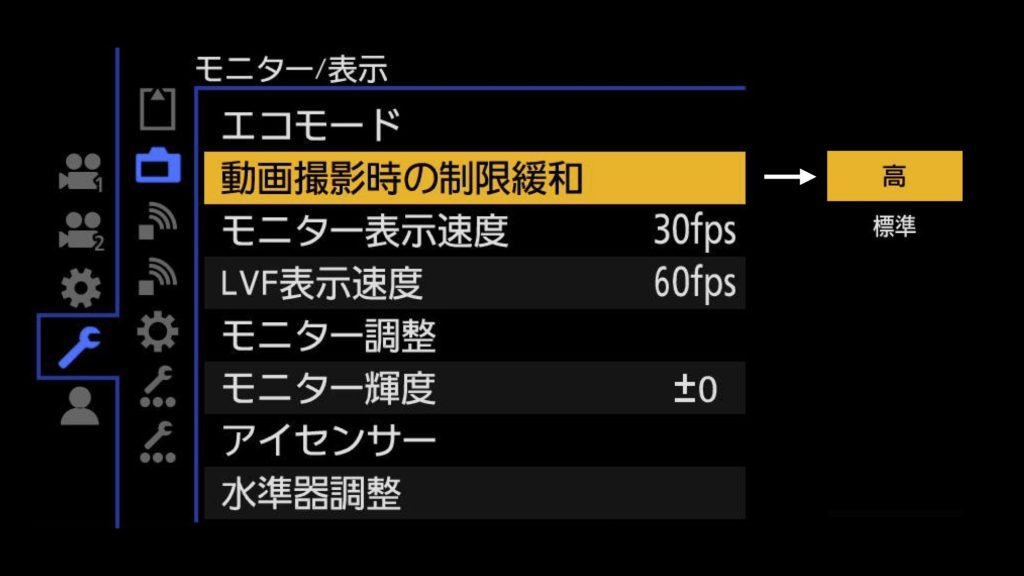

LUMIX Flow

S1RIIの製品発表度同時に公開されたのが新しいスマートフォンアプリ「LUMIX Flow」だ。このアプリはあらかじめ撮影プランや絵コンテを作成し、撮影時にLUMIX S1RIIと接続・連動させることによって動画撮影や撮影後の編集を効率的にするものだ。

LUMIX Flowの機能は大きく分けて「映像制作ワークフロー」と「外部モニター」の2つがある。まずは前者について軽く紹介する。

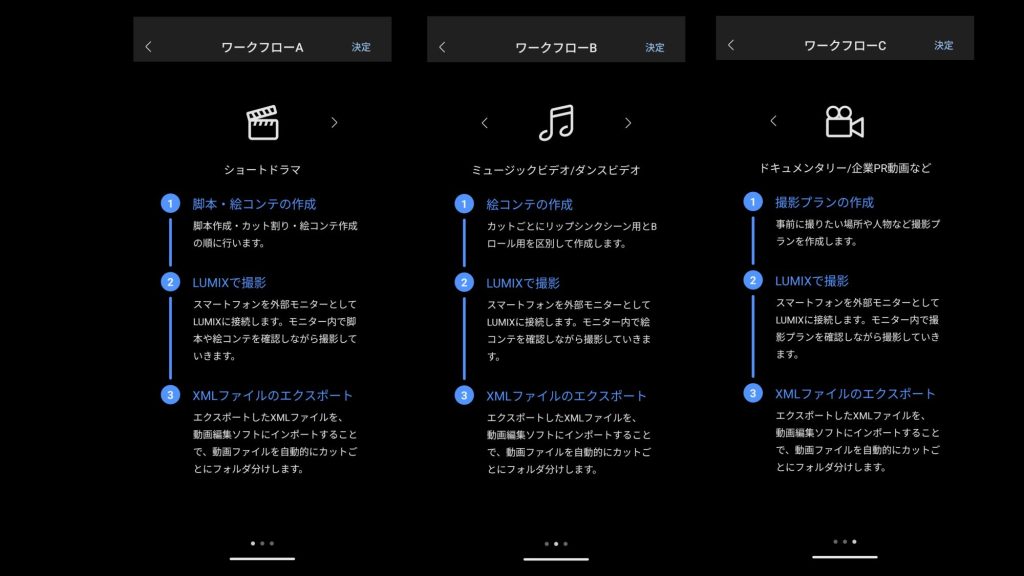

映像制作ワークフローを選択すると3つのワークフローを表示される。それぞれ「ショートドラマ」「ミュージックビデオ/ダンスビデオ」「ドキュメンタリー/企業PR動画など」のワークフローとなっている。それぞれ、撮影に必要な絵コンテや撮影プランの情報(いつ、どこで、誰を、どんな構図で撮影するかなど)を簡単に登録することができる。

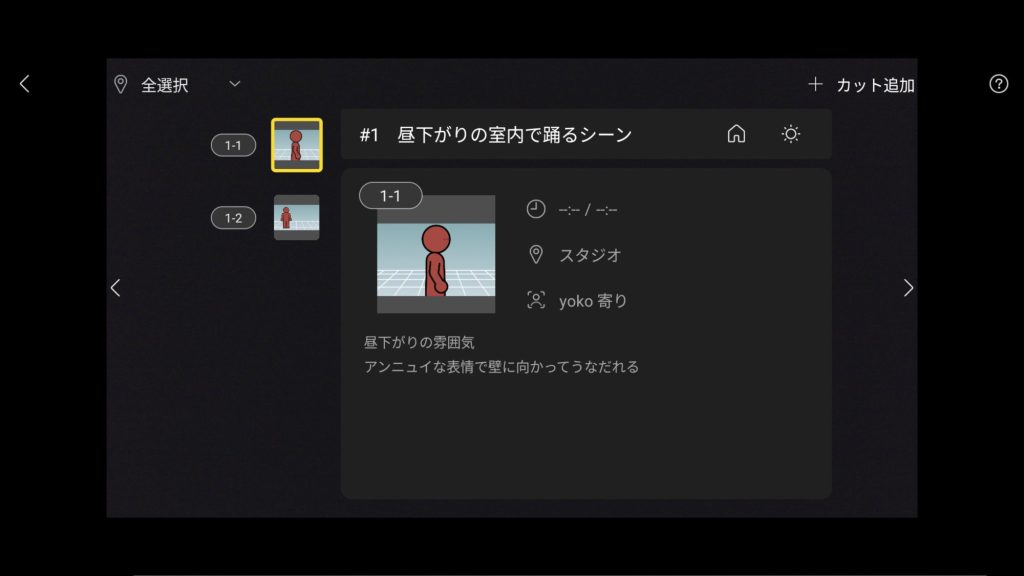

絵コンテができれば、スマートフォンをカメラに接続することで、この絵コンテを閲覧しながら撮影することができる。左右にスワイプしながら、LUMIXの撮影画面と絵コンテを行き来することができる。

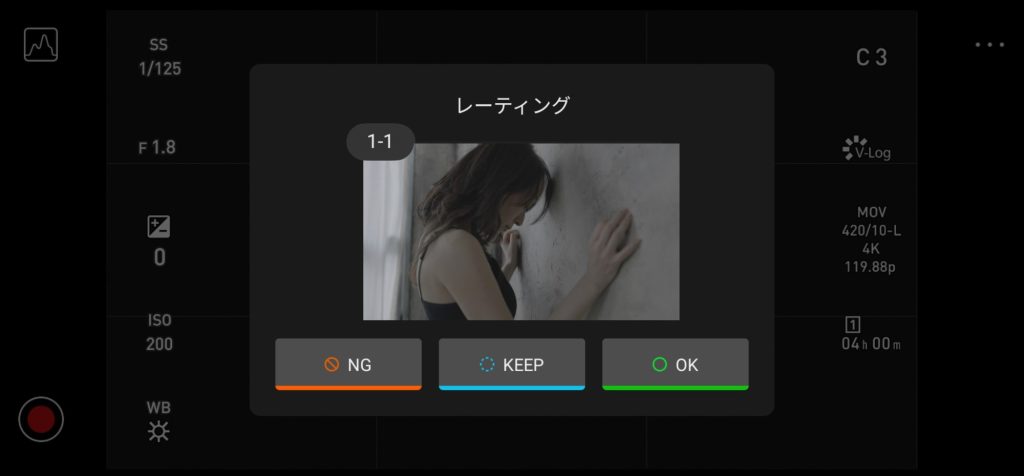

撮影後はスマートフォンの大型画面で確認することができるため、カメラの背面液晶よりも視認性が高い。そして、その画面を見ながら、そのカットがOKなのかNGなのか、KEEPなのかをレーティングすることができる。

このレーティング情報とシーン情報は、DaVinci ResolveなどのNLEにxmlファイルとして渡すことで自動的にフォルダ分けしてくれる。つまり、OKカットは撮影現場で設定しているため、撮影後にOKカットを探す手間もなく、間違ったカットを採用してしまうことも発生しにくい。あらかじめ撮るカットが決まっているのであれば、LUMIX Flowのこの機能を使えば効率よく撮影を進められると思う。

LUMIX Flowのもう一つの機能はシンプルに「外部モニター」としての機能だ。有線接続で安定した伝送が低遅延でできる。

現在LUMIX FlowはLog撮影において、LUTを適用した状態でのプレビューはできないが、これは、いずれ本体もしくはスマホ側のソフトソフトウェアのアップデートがなされるものと思う。また、ウェーブフォーム表示ができないところも是非アップデートで対応してほしいと思う。

LUMIX S1RIIの注意すべき点

今回S1RIIをしばらくの間お借りして様々な撮影を行なったが、総じてこのカメラの動画機としての完成度は高い印象を受けた。しかしながら、このカメラで動画撮影を行う際における注意点がある。

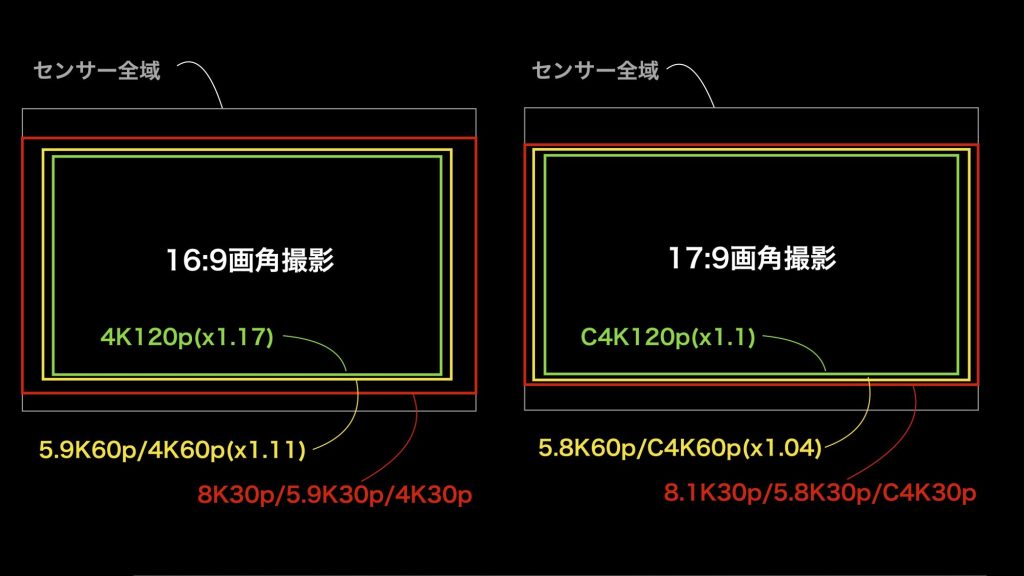

フレームレート毎に微妙に異なるクロップ率

まず、動画撮影の各モードではクロップファクタが微妙に異なる点である。例えば

同じ16:9画角撮影である8K30p/5.9K60p/5.9K30p/4K120p/4K60p/4K30pを例にとると

8K/30p=5.9K/30p=4K/30p:クロップなし

5.9K/60p=4K/60p:1.11倍

4K/120p:1.17倍

となる。フル画角に近いとは言え、60p、120p撮影の場合は30pとは画角が変化することに注意して撮影すべきだろう。なお17:9画角の場合はこのクロップ率は少し抑えられる仕様となっている。

4K/120pでは認識AFが効かない

4K/120pでは認識AFを使用できない点は、マイクロフォーサーズ機のGHシリーズと同様であり、そのため、AFに頼る場合はフルエリアやゾーンAFを使用する必要がある。

ただし、これまでの作例において4K/120pを多用したものの、大きな問題に直面したことはない。フルエリアモードで人物を追うような完全にカメラ任せの撮影方法は推奨されないものの、撮影シーンに応じてフォーカスリミッタを設定するなど臨機応変に対応すれば、ピントが背景に抜けることなく、問題なくAFを活用できると感じられる。ただし、高速で移動する被写体の場合は、狙いの構図を想定した置きピンやMFの利用を検討するのがよいだろう。

熱停止することが起こり得る

LUMIX S1RIIはハイブリッドミラーレスとして優秀な性能を持つものの、LUMIX S1Hや同社のマイクロフォーサーズ機GHシリーズとは異なり、動画撮影を主眼においたカメラではない。空冷ファンは有しているものの長時間の撮影では熱停止するリスクは存在する。特に動画撮影のほとんどのモードが8Kからのオーバーサンプリングであることを考えると、イメージセンサーとそこからの膨大なデータを処理する画像処理エンジンの発熱はかなりのものとなっていると推測される。

コールドスタート/室内24℃/LogGOP圧縮負荷のかかるランダムパターン撮影での簡易的な動画連続撮影時間測定を行なったところ、20分程度で熱警告表示、最終的に33分で熱停止した。モード(コーデック、ダイナミックレンジ拡張:ON/OFF)によっては記録時間は伸びると思われるが、少なくとも最高画質(ダイナミックレンジ拡張:ON)の8Kを長時間撮影する目的で使用する場合はこの点を注意したほうが良いだろう。

録画開始20分ほどで熱警告(その後10分強は撮影できた)

まとめ

LUMIX S1RIIは、多くのLUMIXユーザーが待ち望んでいた高画素機である。初代S1Rの発売から6年の月日が経過しており、筆者も何度かS1Rを使用する機会があった。特にスチルカメラとして撮影された繊細な描写には驚嘆させられた。一方で、初代S1Rが動画性能において充実していたならば、当時、究極のハイブリッド機となっただろうと思うが、それは実現しなかった。

今回のLUMIX S1RIIは、高画素機でありながら高い高感度特性とAF性能を備えている。そして、フル画角8Kとフル画角(正確には若干クロップされる)4K/120pの撮影が可能となり、さらにコンパクトなボディと驚くほど強力な手ブレ補正機構によって、手持ち撮影を大きくサポートしてくれる。先に述べた注意点はあるものの、短い映像をつなぎながら超高画質の映像を撮影したい場合、これほど便利な映像撮影機材は現在のところLUMIX S1RII以外には見当たらない。

このS1RIIは「LUMIXユーザーが望んでいた機種」であるが、実際には他メーカーのカメラを使用している方にもぜひ一度触れていただきたい。

その魅力は、撮影した瞬間に分かる部分(画質や手ブレ補正効果)と、使い込む中で理解される部分(使い勝手やカスタマイズ性)の2つに分けられる。ただし後者については、多くの人にまだ充分理解されていないのが残念である。

LUMIXは近年、RECボタンを押すだけで誰でも美しい映像を簡単に撮影できるというフレンドリーなカメラになった。しかし、真価は設定を追求することでその潜在能力を最大限引き出せる点にあると筆者は考える。カメラの使い方は人それぞれであり、どのカメラもすべてのユーザーに最適化されているわけではない。自分だけの最適なLUMIX(設定)は、自ら作り上げる必要があるのだ。

潜在的な映像品質の美しさを限界まで引き出すことで、これまで誰も撮影したことのないような映像表現が可能になり、非常に高い撮れ高を実現するカメラとなり得る。筆者の言葉だけでは充分に伝えきれない部分があるため、ぜひ実際に触れて時間をかけてじっくり使い込んでいただきたいと思うカメラが、このLUMIX S1RIIである。