ソニーPCLが、バーチャルプロダクションやビジュアライゼーション、VFX(視覚効果)を手がけるVFX スタジオ・Pixomondo(ピクソモンド)とタッグを組み、制作したショートムービー『リテイク』。この作品を題材とした映像業界向けのバーチャルプロダクションワークショップが「清澄白河BASE」で行われた。宇宙を舞台にした今回の作品の監督を務めたソニーPCLの大賀英資氏と、Pixomondoのバーチャルアート部門の責任者・Mujia Liao氏が登壇し、「清澄白河BASE」で撮影がなされた制作の裏側に迫ったイベントの様子をお届けする。

取材・文●編集部 岡部

「清澄白河BASE」に生み出された“宇宙空間”

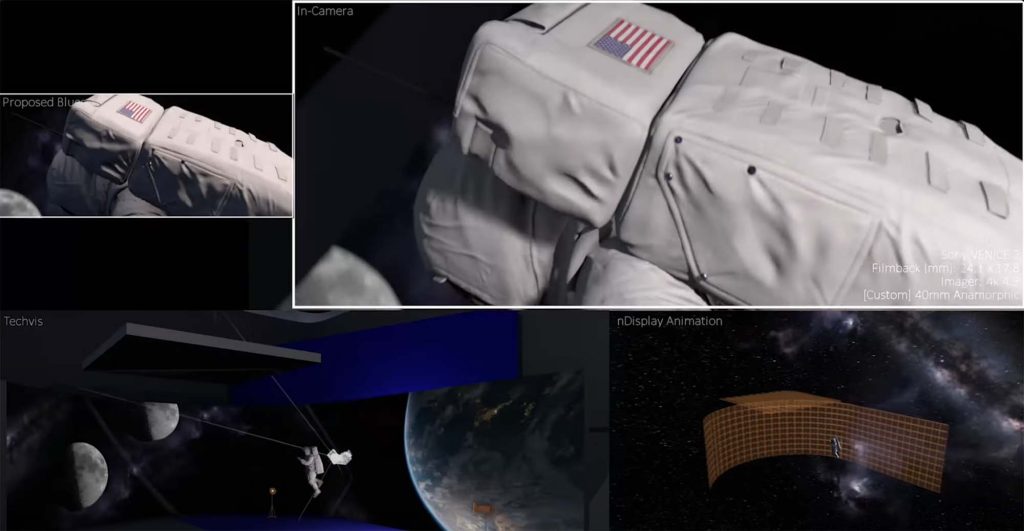

宇宙飛行士が宇宙空間に出て、外の世界に広がる景色の美しさに息をのむというドラマティックなワンシーン。「清澄白河BASE」のバーチャルプロダクションにて撮影されたこのシーンは、宇宙飛行士のアクターの背面にLEDパネルがある以外、何ひとつ、物理的な美術道具などは使用されていない。まずは、大賀氏とMujia氏が、このシーンを作成するにあたって作られた宇宙空間などの美術についてその制作の過程を語った。

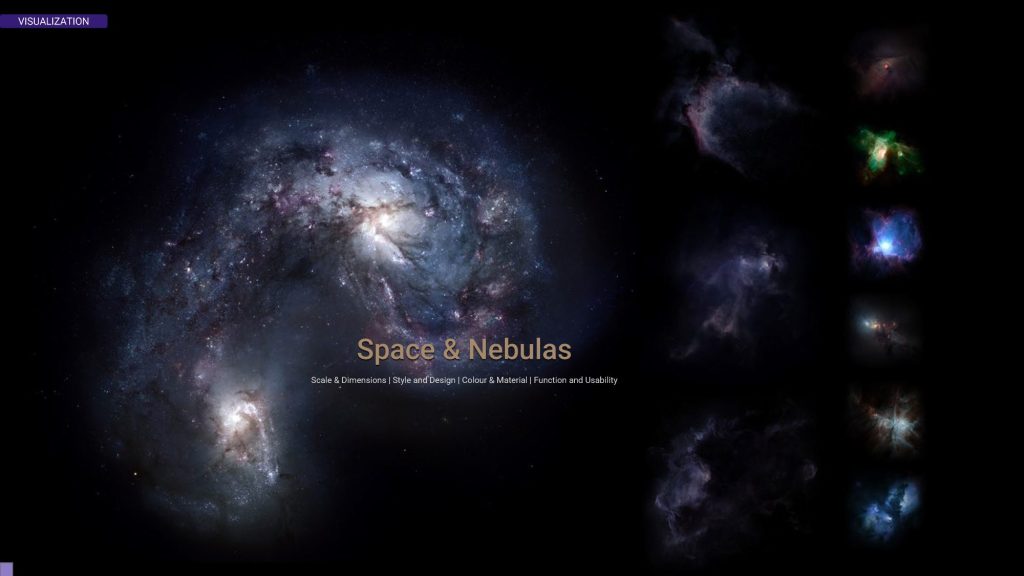

大賀氏が、このワンショットで映したかったのは、宇宙飛行士が、宇宙船から宇宙空間に出ていくシーン。エアロックが開いてバイザーに反射して星雲が現れる、この一連の映像だった。そのため、宇宙飛行士が外に出ていくエアロックは、宇宙における一番重要な要素だったのだそうだ。それに伴い、美術制作を担当するMujia氏は、今回、作品の中で登場する宇宙船と、モジュール化された星雲をはじめとする宇宙空間すべてを創造する必要があった。「宇宙飛行士が外に出てはじめて宇宙空間に飛び出す瞬間、美しい星雲を見て感動しますが、それを見る視聴者にも同じように感動してほしかった」とMujia氏は自身が作成した星雲について話す。

具体的な制作手法については、エアロックや宇宙船全体の造形を作るにあたり、最初「Houdini(フーディニ)」で手続的な手法を用いて作成を行い、キットバッシングやブーリアンのテクニックでそこにディティールを追加したり、なにか日本のチームとの会話のタネになるようなものがないか、どんどんと作成するというプロセスが取られた。それからミーティングを重ね、宇宙船全体のトーンやショットの間隔を合わせていくために、最終的に宇宙船は、「シンプルでミニマリスティックでリアル」という方向性に絞られていったそうだ。

また、Mujia氏は、作中で宇宙飛行士が浮遊している間は、いろいろな角度からこの宇宙船が見えることになるので、できる限りディテールまで作り込みたかったとし、「作品に出てくるファブリックを全部リアルなものにしたかったので、マーベラスデザイナーを用いて物理的に正確な布の動き方のシミュレーションをし、よりリアルなものとしてシーンに追加していきました」と言及した。

複雑かつ困難な撮影を可能にするPixomondoの制作システム

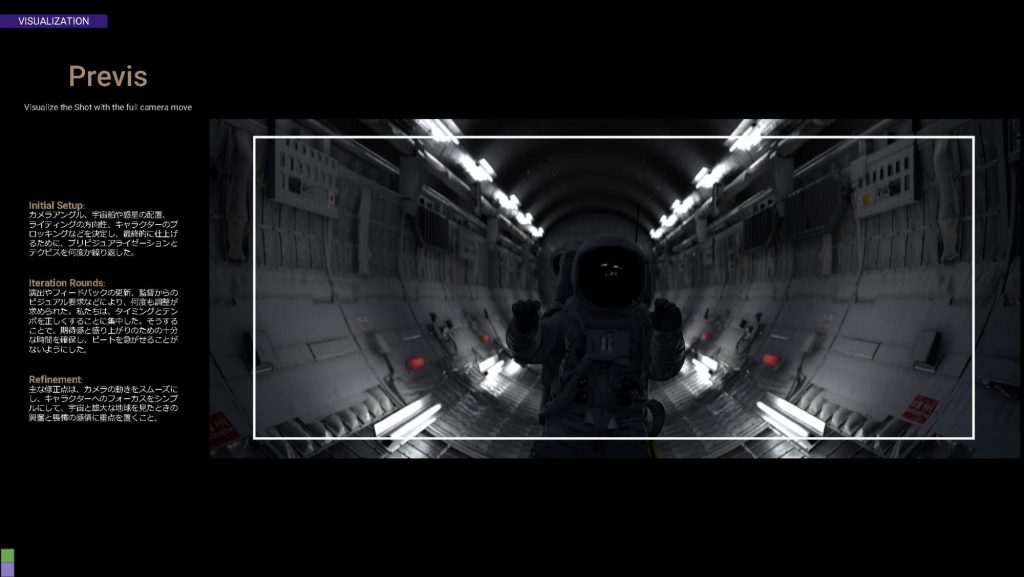

また、今回のプロジェクトについて、「清澄白河BASE」で撮影する本番を前に、現場でのカメラの動きを想定するために使用される「Previs」と現場で宙に吊られ演技をする宇宙飛行士と、宇宙船のCGの動きをリンクさせるために使用された「Techvis」のふたつが、準備のために作成された。

多くのプロジェクトにおいて、「Techvis」までを撮影前に準備することは通常、あまりされない。大賀氏は今回、この「Techvis」をプロジェクトに用いたことについて、セット上で起きるアクシデントを回避することができたと振り返る。方法としては、Pixomondoが作成した「Techvis」を日本のチームが受け取り、それにフィードバックを出して、何を修正したいかを示すというサイクルを撮影日ギリギリまで繰り返していったそうだ。そのため、今回は撮影日にどういった問題が起こりえそうだということも、予測することができたと語った。

同じく、今回の作品で撮影監督を務めた南氏も、この「Techvis」のプロセスのおかげで、本番当日に、カメラのレンズの選択に時間をかける必要がなく、最適なレンズで撮影を始めることができたと話す。今後、この「Techvis」を作成するというプロセスが、作品づくりの現場でより一般的なものになっていくかもしれない。

バーチャルプロダクションでの撮影風景

Pixomondoのチームは、撮影日が迫っても最後まで作品をより良いものにするために余念がなかったと、大賀氏は語る。Mujia氏は、Pixomondoチームの強みについて、ビジュアルエフェクトのバックグラウンドを持っていることを挙げ、何年もかけて、普通であれば気にしないような細かなところまでを気にしているとし、そしてこの考え方がPixomondoが実際に映画の撮影と制作において常に最高レベルの品質を追求するのに役立っている、と話した。

また、ワークショップには、今回の撮影で照明設計を担当した宮園氏も登場。「ワンカットでやらなくちゃいけないのを、ちゃんとリアリティがあるように見せるというところに、やりがいを感じましたね」と撮影を振り返り、リアリティを見せつつ、かっこいいライティングをしなくてはいけないという点が、やりがいがありながらも難しいところだったと明かした。

さらに、ワークショップでは今回の撮影風景を再現したデモが行われた。「この背景データをスタジオでLEDに表示して、作り込んだライティングと一緒に見ると、改めて本当に宇宙船にいるみたいに見えますよね。ディテールもカメラに映っているので、やはり、そこに気を遣ってよかったなと思います」とし、Mujia氏も再度映像を見て「小さなネジやボルトの大きさ、月の影の部分の細かなディテールがフォトリアリズムを実現するために大事なことでした」と感慨深げに語った。

バーチャルプロダクションが超えていく想像の地平

Mujia氏は、今回の作品制作について、「美術セットを何も入れなくて撮影することができたということは、かなり大きな発見でした。物理的な美術セットがなくてもできるということが今回、実証されたので、新しいやり方が見つかったかなと思います」と明かした。また、大賀氏も「Pixomondoのようなハリウッドの第一線でものすごくクオリティの高いCGを作っている会社と、一緒に仕事をしていくことで学ぶことが多くありました」とし、クオリティチェックを社内の中でもかなり厳しくやっていっているPixomondoの制作過程を見ることができたのが、日本の映像会社としても、とても良い収穫になったと語った。

最後に、大賀氏は「バーチャルプロダクションとしての未来でいうと、今回、ワイヤーで吊って背景だけで動きをつけたので、俳優自身はほとんど、動いていないんです。そのため、(映像として)俳優が動いているように見えないんじゃないかなという、心配がありました。けれど、そこが今回、うまくいったので、とてもいい事例になったかなと思います」と胸を張った。今回の作品制作の実績がひとつの成果となり、今後バーチャルプロダクションがより活用された想像を超えた作品が作り出されることだろう。