NHKが2022年から行なっている、脚本開発に特化したチーム・WDRプロジェクト。そこから生まれた企画をもとに、昨年、土曜ドラマ「3000万」が制作されギャラクシー賞2024年11月度月間賞に輝くなど多くの評価を得た。今回、このWDRプロジェクトの第2期メンバーの募集が始まるタイミングで、このプロジェクトの上田明子プロデューサーと保坂慶太ディレクターにお話を伺った。

取材・文●編集部 岡部

新しい脚本家により多くの打席を用意したい

――まずはWDRプロジェクトがどのようにはじまったか教えてください。

保坂●僕が海外留学をしてアメリカの連ドラの脚本術を学んできたことがあり、それを日本でやりたいというのが最初のきっかけです。ただ正直、アメリカと日本では産業自体が異なると思える点も多く、そのまま導入することはできないので、その仕組みを少し取り入れてドラマを作りたいと思ってはじめました。他の理由としては、漫画業界はとても新陳代謝がいいなと思っているんですが、ドラマの現場はどうしてもトライアンドエラーがしにくい環境になっていると感じていて…。なかなか新しい作家さんたちと出会う機会が僕個人としては少なかったので「自分はもっと面白いドラマを作れるのに」という思いをもった、打席に立ちたくて燻っている人たちとお仕事をしたいという思いもありました。

――「ライターズルーム」というシステムの利点はどこにあると思いますか。

保坂●ひとりで書くより多くの脳みそ、視点が存在するので、アイデアの物量も多くなりますし、脚本を作る上で、「あるキャラクターがこういう状況に陥ったらどのような行動をとるだろうか」というシミュレーションをよくするんですが、そういう時に抜け落ちが少なくなっていくと思います。ひとりで書いているとやはり、どこか都合よく書いてしまうということが多いですが、気づかなかった盲点や見落としていたものを見つけやすいということは間違いなく利点としてあるかなと思います。

あとは向こうのライターズルームは本来はヒエラルキーがしっかりあって、そこがある種の教育の機能を果たしているんですよ。新人作家さんがピラミッドの一番下にいて、議事録のメモを取ったりする。そこでどうやってドラマシリーズをつくっていくのかということを学びつつ、ステップアップして執筆だけではなくてディレクターやプロデューサーも兼ねるようなポジションを目指すという育成システムでもあるんです。そういうシステムがあるからこそ日本に比べると新しい才能が育まれやすいと思います。そもそも向こうでは大学から脚本を学ぶところが多くあるのに対し、日本は映画学校や専門学校はありますけど、いわゆる一般的な大学で学問として脚本を学べるところが少ないですよね。脚本に限らず、映像文化全般に言えることかもしれないんですけど。本来の利点としてはそのような育成の機能もあるかと思います。

――ヒエラルキーがあるというお話、初めて聞きました。

保坂●横並びではなく、制作総指揮としてショーランナーと呼ばれるポジションがあって…、その人を頂点としたピラミッドということですね。NHKでも演出部などは大河や朝ドラを制作する際、チーフ演出がいて、2番手、3番手がいて、助監督から上がってきた人は1話分だけ演出をして…といったようにチームが構成されています。それと同じようなことがアメリカでは脚本のセクションでも行われているというイメージです。ただ、日本では制作総指揮はテレビ局のプロデューサーが担うもので、脚本家が例えば予算をコントロールする立場にはないんです。脚本家が制作総指揮を担えれば、脚本開発と撮影現場のそれぞれの思いや問題も共有され、より質の高いものが生まれる環境になると思うんですけど、日本にはその土壌がないんですよね。いくら優れた脚本家であっても、制作総指揮のノウハウをいきなり身につけられるわけではないですし。なので、今回もハリウッドスタイルを丸ごとではなくアレンジして採用したので、脚本家チームの中でヒエラルキーはなくて、フラットな関係性でした。

WDRプロジェクトは、チームライティングの準備運動

――第1回に応募された方、また実際にプロジェクトに参加された方はどんな方が多かったですか。

保坂●ほとんど脚本家の卵というような感じで、他には構成作家さんとか漫画やゲームのシナリオを書いているという人もいました。

上田●お笑いの世界の方も。

保坂●そうでしたね。ただほとんどは物語をすでに作っている人たちでした。

――プロジェクトの活動内容として、応募詳細には「週2回の会議への出席」と書かれていますが、具体的にどのようなことをやられるんですか。

上田●前回のことでいうと、WDRプロジェクトとしては7ヶ月、10人のメンバーを迎えて活動しました。最初の1ヶ月は、みんなで共通言語を作るために海外ドラマを一緒に観て、「第1話の構成がどうなっているか」「キャラクターの特徴や目的がいかに端的に提示されているか」「対立軸がどんなふうに設定されているか」など具体的な手法を共有する時間を持ちました。「面白いドラマ」というのも人によってさまざまですし、その中で「今回WDRで目指す“面白さ”はこういうものです」ということを示していった形です。そしてその後は10人がそれぞれ、オリジナルの連ドラ企画のログラインを立ち上げて、第1話を書き上げるというところまでを1ターンとして、3ヶ月でやりました。それを2ターンやって、半年。全部で、7ヶ月という形ですね。ログラインの立ち上げの段階から脚本を仕上げるまで、都度みんなで書いてきたものを共有してアイデアを交換し合うということを週1~2回行っていました。

――そうなんですね。ではWDRプロジェクト自体が、ライターズルームというわけではないんですね。

上田●はい。WDRの期間は、みんなでひとつの企画に向かっていた訳ではありません。ある種、チームライティングの準備運動をしていたとも言えるかなと思います。共通言語と信頼関係を作ると同時に、企画の種を育てる期間です。最終的にこの7ヶ月間で19本の連ドラ企画の第1話が出来上がり、その中の1本が、「3000万」の元となった企画です。そこから4人のライターでチームを再編して、「3000万」全8話の脚本を作りあげました。

保坂●なので、ライターズルームというと、その再編した後のところをいうのだと思います。WDRプロジェクトはWriters’ Development Room、つまりライターズルームのデベロップメント(開発)で、本格的なライターズルームとは少し違うと言えると思います。結構混同されがちなのですが、最初の10人体制と、放送に向けた4人体制の中身は異なります。

――WDRプロジェクトは、ライターズルームをするためのプロジェクトだと。

保坂●そうです。僕たちの中では応募者の審査が第1ステージで、第2ステージがWDR、第3ステージとしてライターズルームがあるというイメージです。

――プロジェクトに参加されている方も、その自分たちの書いているログラインや脚本が最終的に、どれかドラマになることを知っていて書いているようなかたちですか。

上田●そうですね。放送自体は確約されていない状態でしたが、WDRで書かれたものの中から、局内の企画会議に企画が出され、採択されれば制作・放送されるという流れは最初から提示していました。

保坂●ひょっとしたら企画採択が0本だったかもしれません。公募して見つけた脚本家がいるのでオリジナルのシリーズドラマを作らせてください、と提案してもそれだけでは通らないですからね。なので、第1期のWDRプロジェクトでいえば、1本そこからドラマをやると決まった時点で成功だと思って開発していました。

――期間内に19本の脚本ができたということですが、ジャンルなどはバラバラでしたか。

上田●バラバラでしたね。海外ドラマの手法を共有して、この話法で脚本を作ろう、という方針はありましたが、ジャンルや題材、テーマをこちらから強く規定することはなかったので。もちろん、ある話法(語り方)で語られるのによりマッチする題材やジャンルというのはあると思うので、そこからメンバーそれぞれの発想、狙いが絞られていったというところはあるかもしれません。

保坂●今回ドラマになった「3000万」はクライムサスペンスですが、分かりやすくいうと、命の危険に登場人物が晒されると、物語の推進力があがるんですよね。そして命の危険に晒されるとなると、なにかしら犯罪めいたものに関与すれば比較的そうした状況を作りやすい。もちろんラブストーリーだったら、例えば好きなパートナーと結婚できなくなってしまうという展開を作るなどして、命の危険に晒されずとも物語の推進力を強くするということはできるのですが、命の危険と比べるとその深刻度に共感できる人を限定してしまいます。元々ハラハラドキドキできる連ドラというのを掲げていたので、1発目は最大級にそこを味わえるドラマを目指そうということで、企画選定の時にクライムサスペンスの物語が選ばれたという感じです。

チームでの作品づくりと個人の「作家性」とのバランス

――また、個人それぞれの脚本家が持つ「作家性」のようなものもあると思います。チームで作品作りをするにあたって、この辺りのバランスについてどのように考えてらっしゃいますか。

保坂●そこのバランスはもちろん大事にしていました。今回の作品に「作家性」がなかったかというともちろんそんなことはなくて、何人かで書いていて世界観を統一するという作業の中で、「作家性」がマイルドになった部分は少なからずあるとは思うんですけれど、それでも「このセリフはこの人っぽいよね」とか「この回はこの作家さんのテイストがにじみ出ているよね」というところは出てきます。隠しきれないんですよね。なので、何人かで書いてるからと言って、全くなくなるものではないと個人的には思います。

上田●ご自身の「作家性」を殺してこの形に馴染んでほしいみたいなことは全くないです。ただ、やはり普段やられているような、最初から最後まで全部自分で書くというやり方とは、また少し違っていたところはあったのかなと思います。

今回は初めての試みということもあり、「3000万」の場合は各1話ごとに誰々の脚本ということで、クレジットには一人だけ名前を出すようにしたんですが、その人がその回を仕切っていたんですね。なので、色々な人のアイデアは飛び交うんですが、それを採用するかどうかはその人次第というような形でした。

元々は全部ごちゃまぜで、4人とも常にクレジットされるといった可能性も考えていました。ただ、「それぞれの脚本家の方の個性からでる面白さ」ということをアピールしたいと思い、第1期としては、回ごとに担当者を決めるというやり方をとりました。第2期でどうするかはまた話し合うことになると思います。

――そのように回ごとで担当が変わる時は、プロットとしてここからここまで話が展開するという枠組みを先に決められるんですか。

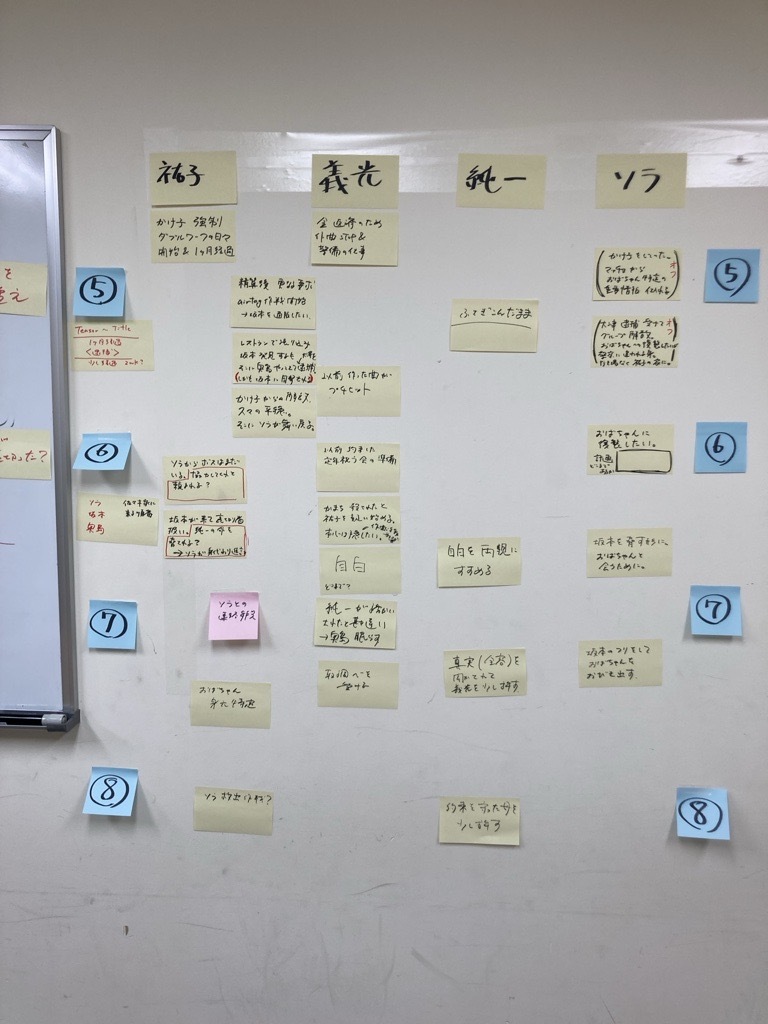

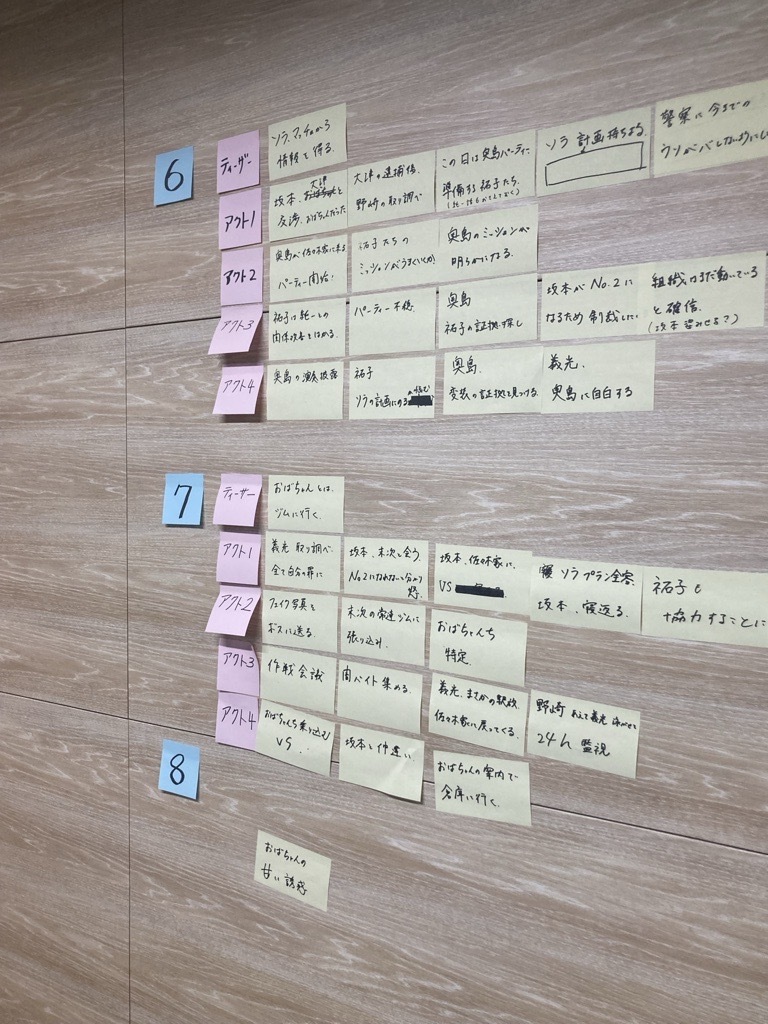

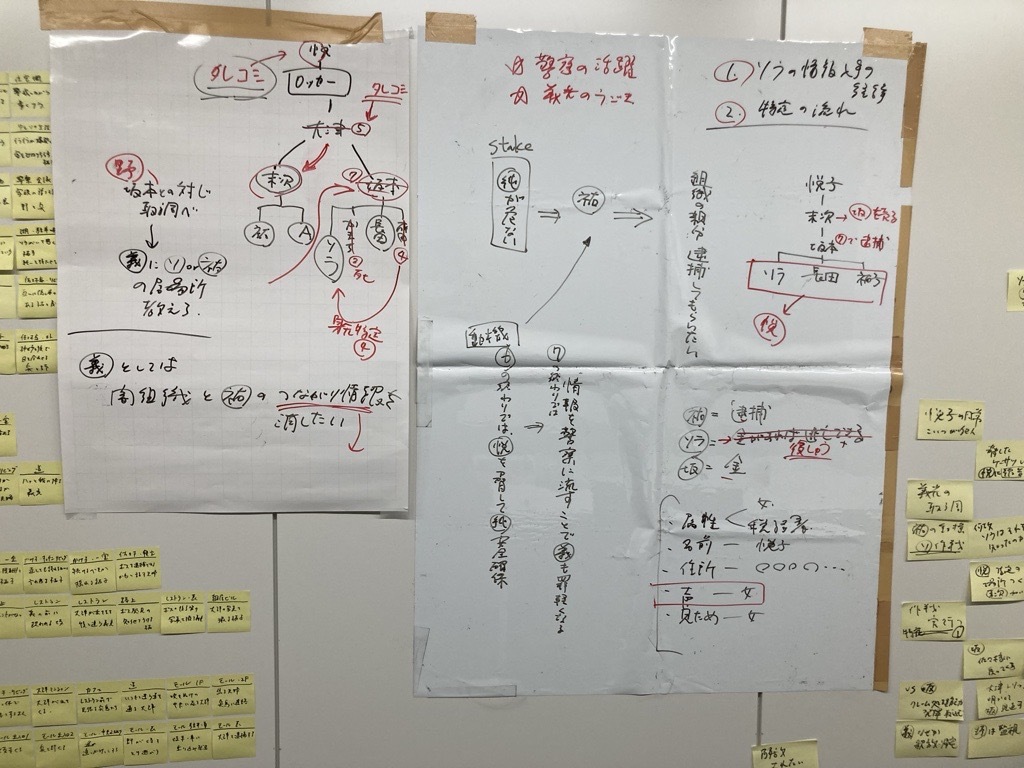

保坂●そうです。大きな8話の構成を考える時は、週4回くらい集まって、会議室の壁に各キャラクターの名前を横に書き、1~8話までの話数の番号を縦に書いて、それをグリッドとして「設定」や「行動」などの付箋をどんどんと書いて、辻褄を合わせていくという作業をしました。それを脚本を本格的に書き始める前に行なって、3話くらいまで書いたところでもう一度やって、後半6話を書き出すところでもう一度やりました。

――「3000万」でも話ごとにとても緻密な伏線が張られていましたが、このような作業によって作られていたんですね。

保坂●その作業をやるだけでは、難しかったと思います。脚本を書いていくうちに、整合性が取れなくなったり、入りきらなくなったりするものも出てきますから。ベースを作った上で、常に共有するということが必要だったなと思います。

1話を丸々書いてから、みんなに共有してフィードバックをもらうということはよくあると思うんですが、今回に関しては、毎週会っていたので、毎週変わらず何かしら提出してそれに対するフィードバックを常にしていました。その進捗状況を見ながら、全体で書き進めていくことができたということがあるかと思います。たとえば、2話と3話って同じタイミングで書いているんですよ。書き進めていくうちに元々の構成とずれてきたら、そっちでこう動くなら、こっちはこうしなくちゃというように、各話の担当が微調整をしていくというような流れでしたね。

――そういった時に、使用していたアプリや道具などありますか。

保坂●シンプルにWordでやっていましたね。形式だけ統一したくらいですかね。それをオンラインにあげて共同で作業するというようなことは特にしていませんでしたね。

上田●一番よく使ったのは、先ほどお話した付箋ですね。アナログですが、会議室の壁一面に付箋を貼ったり貼り直したりしていました。

――その期間、そのための会議室を借りていたよう形でしょうか。

保坂●それがなかなか固定の部屋ができなくて…。毎回、貼っては剥がして、会議室を移動したら貼り直すというのを繰り返していましたね(笑)。撮影に入る前になってやっと演出部が作業する部屋が確保できたので、そこを拠点にしていました。あとはホワイトボードもひたすら使っていましたね。人物関係などを整理して見えるようにするために必須で、これも会議室にない時は壁に貼るタイプのものを持参してました。

次はNHKのドラマが持つテーマ性、社会性を兼ね備えた作品を

――そのようなサイクルの中でできた「3000万」というドラマですが、安達祐実さん演じる主人公の祐子がどのような決断を最後するのか、すべてを描かないラストシーンも大きな反響があったと思います。どのようにしてあのようなラストを作られていったでしょうか。

保坂●ラストはかなり悩みましたね。後半はずっと、どのようにしてこの物語を終えようかとみんなで考える日々と言いますか、メンバーの中でいろいろなアイデアが飛び交ったんです。いろんなバージョンを書いてくれたりしていましたが、個人的には早い段階からある種のオープンエンドにしたいなということは念頭にありました。普通に考えたらこうだよねという中で、もしかしたらこうかもしれないということを残したいと。

――ライターズルームというやり方であのラストシーンが生まれたことに驚きました。先ほどのお話であったような「作家性」を感じるラストでもありますよね。

保坂●それは良かったです。なんで難しかったかというと、やはり主人公は犯罪を犯してしまったので、公共放送としては、それを助長するような終わり方にしてはいけないというのがありました。けど、反対に主人公が絶望的な状況で終わる読後感も避けたいなという思いもあって、その辺りのバランスはすごく難しかったですね。ドラマだと「ベター・コール・ソウル」、映画だと「バッドジーニアス」や「テルマアンドルイーズ」、日本のものだと「紙の月」など、主人公が犯罪を犯してしまったあとラストでその落とし前をどうつけるかという箇所において色々見ました。本当に一番苦労したといってもおかしくないですね。でも8話全部見てくださった人だったら、咀嚼してくれるだろうなと視聴者を信じて作りました。今回の作品は全体的に観る側のリテラシーを求めるつくりに意図的にしていたんですよね。分かることは重要なのですが、分かりやすい物語を目指すあまり説明過多になるのは避けたかったんです。あのラストには基本的には答えと言いますか、主人公があのあとどこに行ったのか分かると思っているのですが、その行先まで見せるのは違うと思っていました。

――それでは、今回の第2期についてお話をお聞かせください。第1期の活動と異なる点などありますか。

上田●WDRプロジェクトとしての期間は短くなっていて、活動は4か月間です。先ほどお話した、3ヶ月の執筆を2ターン行なった企画開発を、今回は1ターンにしています。その分、出てくる企画の数は前回に比べると絞られます。

保坂●あと、今回はいろいろなジャンルにもチャレンジできればと思っていますね。

上田●そうですね。今回はラブロマンスかもしれないし、少しコメディ寄りの作品というのもあるかもしれないなと思います。「3000万」は立ち上げの段階ではかなりエンタメ性の方に振り切って発想し始めた企画で、NHKのドラマとしてはやや珍しかったと思うのですが、クライムサスペンスのハラハラドキドキを追求するというのは、ある程度達成できたかなと思っています。もともとNHKのドラマはテーマ性や社会性の強さで評価して頂くことが多いのではないかと思いますが、今回、2期では、企画の立ち上げの段階から、そういったテーマ性、社会性を兼ね備えるというところもひとつポイントにしたいなと思います。それはエンタメ性を抑えて作品をつくるということではなくって、より面白く、より奥行きや多層性のあるものを目指したいということです。

保坂●僕らも最初は、本当にできるだろうかとか、公募して集まるだろうかとか、色々なことに考えを巡らせながら進めてきました。それが一度形になって、よしできるんだということが分かった前提で、今回は少し違うところにもっと頭を割けるようになっていると思います。今、皆さんに応募作品を書いてもらっているこの期間中にも、僕らは「キャラクター論」を研究していたり、また新たな引き出しを増やしています。選ばれた皆さんと活動を始める頃には、ひとつレベルの高いところで合流できたらと思っています。

――今回のプロジェクトでどのような新しい作品ができるのか楽しみにしています。ありがとうございました!

WDRプロジェクト第2期のメンバーは、3月31日17時まで受付中。

詳しい応募方法はプロジェクトの応募ホームにてご確認ください。